ここから本文です。

スーパーサイエンスハイスクール

令和7年度からの新たな挑戦:社会に貢献する科学的探究者を育成

本校は、平成28年度に指定された「理数教育推進校」としての実績を基盤に、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」事業において、令和2年度から令和6年度まで「多様な他者と協働して新たな価値を創出し、社会に貢献する科学的探究者の育成」を研究テーマとした教育活動を推進してきました。その取組が評価され、令和7年度にはSSHⅡ期に指定されました。本校ではこれまでの取組をさらに発展させ、次の3つを柱に、社会の変化に主体的に対応し、新たな価値を創造することで社会に貢献できる、未来を拓く人材を育成します 。

(1)文系・理系にとらわれない教育課程を編成し、教科の枠を超えた探究的な学びを展開することで、「共創探究力」「論理的思考力」「情報活用能力」を育成します 。

(2)課題研究を高度化するとともに、「共創探究力」「課題発見・分析力」「倫理観」を涵養します 。

(3)海外の研究機関との連携や研修プログラムを充実させ、「国際通用力」を高めます 。

・平塚江南高校SSH教材ポータルサイト(外部サイトへリンク)

・令和2年度研究開発実施報告書(第1年次)(PDF:5,718KB)

・令和3年度研究開発実施報告書(第2年次)

・令和4年度研究開発実施報告書(第3年次)

・令和5年度研究開発実施報告書(第4年次)(PDF:4,739KB)

・令和6年度研究開発実施報告書(第5年次)(PDF:12,745KB)

SSH台湾海外研修

1月6日(火)~9日(金)の3泊4日でSSH台湾海外研修として、新北市立林口高級中学、国立台湾科技大学、Google Taipeiを訪問し、研修を実施しました。

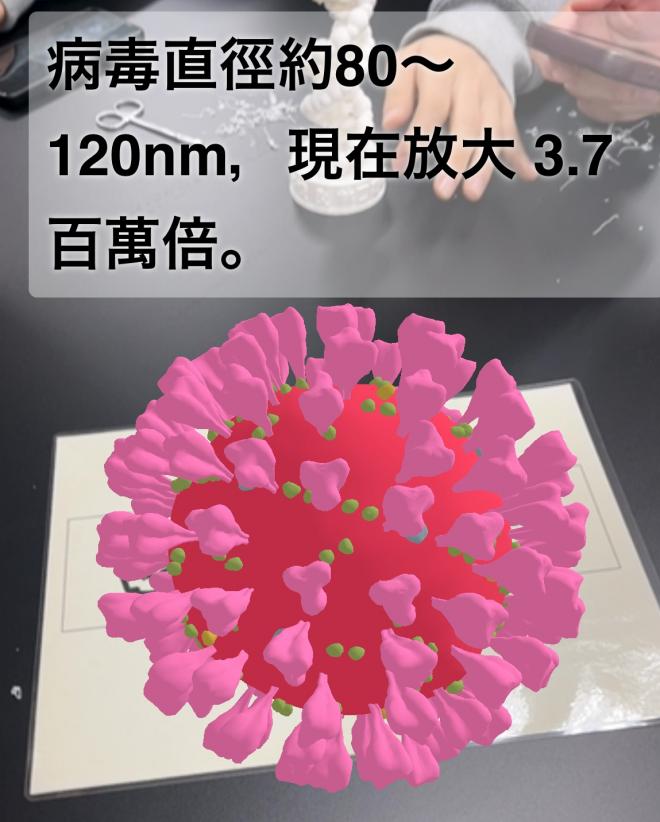

新北市立林口高級中学では、歓迎セレモニーが行われた後、各学校の生徒による学校紹介や探究活動の発表、生徒同士のフリートークが行われました。生物の授業では、「ミクロやマクロの世界をどのようにしたら普通教室で見ることができるか」という問いに対して、3Dプリンターで作成したDNAのらせん構造を観察したり、Augmented Reality(AR)を活用してウイルスを観察したりといった、STEAMを意識した授業に参加しました。地学の授業では、学校内にあるプラネタリウムで星座の説明を聞いたり、ブラックライトや蛍光石について説明を聞いたり観察をしたりしました。ガンシューティングの体験などもすることができ、台湾の高校で多くのことを経験し学びました。

ARを使用してウイルスを視覚化したもの

ブラックライトで照らしたパスポート

国立台湾科技大学では、施設訪問や先端技術の体験、生徒の研究発表を行いました。Chemical Engineering Labでは化学と化学工学の違いについて簡単な説明を受けてから、VRゴーグルを使用した実験を体験したり、Advanced Membrane Materials Research Centerでは、多様な分野で膜が応用できる可能性を学んだり、研究のために用いられる様々な機材を紹介していただいたりしました。生徒による探究活動の発表と国立台湾科技大学のInternational Advanced Technology Program (IATP) に参加している様々な国からの留学生との交流を行いました。研究に対するフィードバックを大学生から得られただけでなく、台湾の大学生活について話をするなどキャリアについても理解を深めることができ、充実な時間を過ごせました。最後には、国立台湾科技大学の教授から個別にフィードバックをいただきました。

VRゴーグルを用いた実験に参加している様子

水から不純物を取り除く装置の説明を受けている様子

1対1で大学生との交流

台北101タワーの73階にあり世界で最も高いGoogleオフィスとされるGoogle Taipeiでは、オフィスの見学や職員との交流を行いました。日本オフィスと台湾オフィスの違いを知り、エンジニアやマーケターなどの職に就いている方々の生の声を聞くことにより生徒は興味関心を深めていました。「将来のことを考える重要なきっかけになった」という生徒の声も多く、キャリアを考えるよい機会になりました。

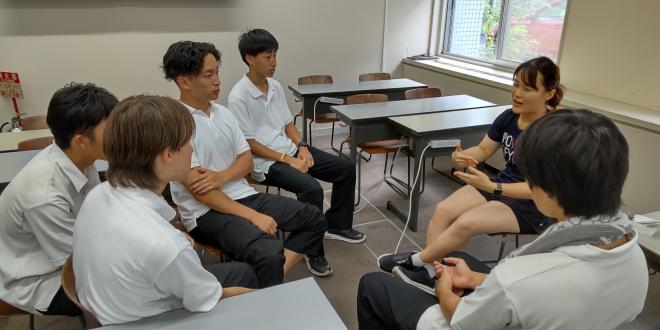

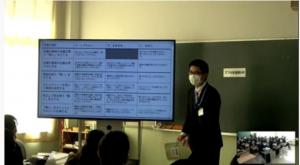

定性調査の研修会

12月16日(火)に教職員を対象とした定性調査の研修会を行いました。

市場調査の会社で15年ほど勤務した後に独立、現在まで一貫して市場調査の業務に関わっていらっしゃる方に講師をお引き受けいただきました。

ビジネスで行われる市場調査の実際や生徒の探究テーマを例に具体的な定性調査の方法について学び、活発な質疑応答が行われました。

共創・探究における探究活動において、インタビュー調査を実施したいと考える生徒もいます。そのような生徒をサポートできるように、本日学んだ内容を指導に生かしていきます。

共創探究(1年):環境科学センターでのマイクロプラスチックの分析

1年生は共創探究(理数探究基礎)の授業で、今まで学んできた探究のプロセスを実践する「ミニ探究」に取り組んでいます。

今年度は「平塚市」をミニ探究のキーワードとし、「数学・物理」「化学・生物」「環境・防災」「人文・社会」の4つの視点から探究を進めています。

「化学・生物①」グループでは、「平塚市の海岸砂に含まれるマイクロプラスチックの分布と起源の調査」をテーマに設定し、地域の環境課題に真剣に向き合いました。

11月12日(水)に相模湾でマイクロプラスチックの採取実習を実施した後、12月10日(水)には神奈川県環境科学センターを訪問し、分析を行いました。生徒たちは、身近な相模湾の砂に予想以上のマイクロプラスチックがあることに驚き、環境問題の深刻さを肌で感じていました。

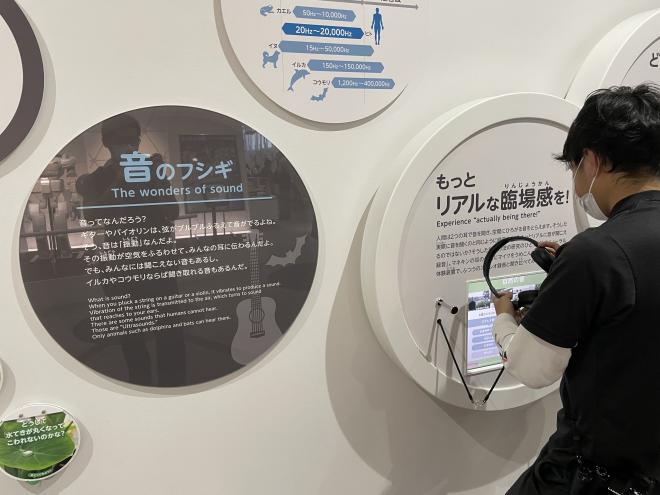

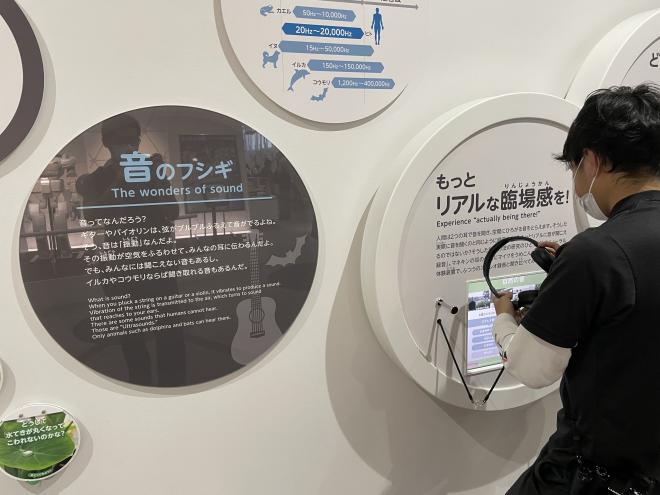

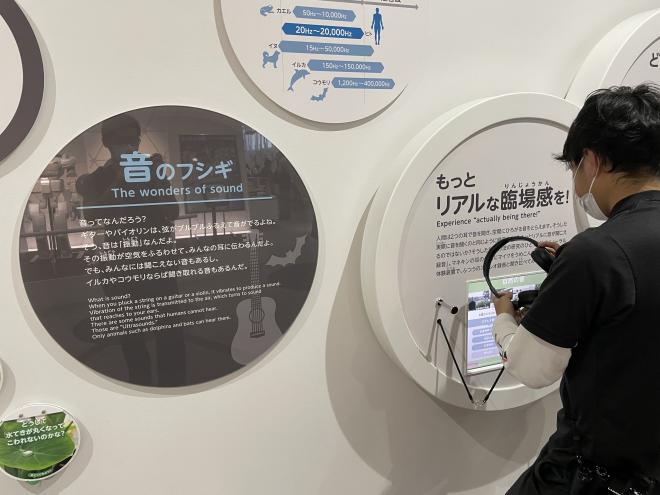

環境科学センターでは、分析指導に加え、マイクロプラスチックに関する専門的な講義や、環境学習室、環境監視室、騒音解析室といった施設の案内もしていただきました。生徒たちは、最新の分析機器や研究環境に触れることで、環境科学の専門性や広がりを実感し、非常に有意義な時間を過ごすことができました。

このミニ探究で得た「地域課題を発見し、科学的に検証するプロセス」は、本格的な探究活動の確かな土台となります。生徒たちが、この経験を糧に地域社会の一員として環境問題に関心を持ち続けること、さらに未来の社会を担う人材としてさらに成長していくことを期待しています。

国際交流:Kinnick High School訪問

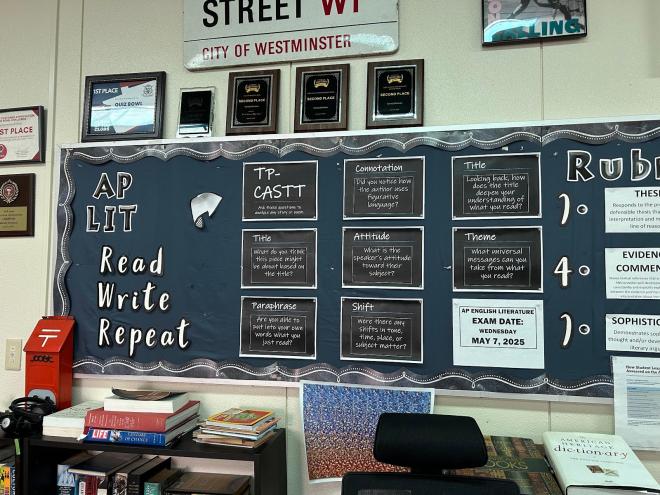

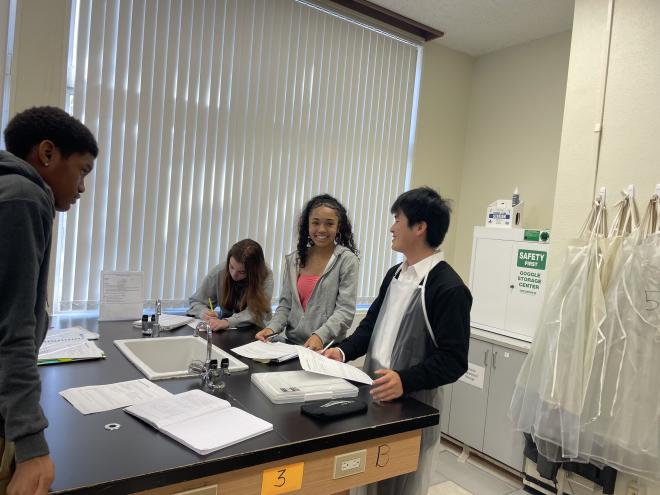

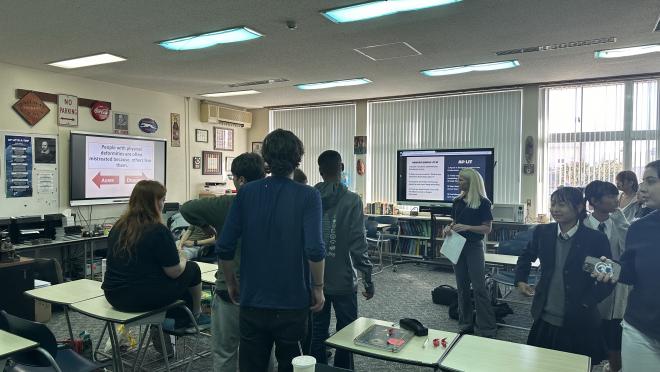

本校SSHの国際交流事業の一環として、11月13日(木)に今年度も横須賀米軍基地内にあるKinnick High Schoolを訪問しました。今年度は25名が参加しました。

Kinnick High Schoolではバディと一緒に行動をします。物理やコンピュータデザイン、スペイン語、調理などの多様な授業を英語で受けました。進路について考える授業やバディと一緒にコミュニケーションを図りながら競い合う授業もあり、生徒は一生懸命で、かつ楽しそうに過ごしていました。

参加した生徒のアンケート回答を見ると、回答した全員が「英語学習の動機づけになった」、「Kinnick High School訪問に満足している」とこの国際交流事業を肯定的に捉えています。

以下は生徒のコメントです。

「とても楽しくて、英語でもっとコミュニケーションを取りたいと思い、英語表現の引き出しを増やすためにもっと勉強したいと思った。」

「様々な先生や生徒と交流することができ、学校見学や授業などを通してアメリカと日本の文化の違いや、雰囲気に触れることができてとても面白かったから。どの先生も生徒もとても面白く、交流がとても楽しかったから。」

「今後、英語を学んでいく上での大きなモチベーションとなったので、これからもキニックのことを思い出して、英語でもっとコミュニケーションを取りたいという思いを忘れずに勉強していくことに生かしたい。

様々な国について考える時に、今回学んだ文化の違いを踏まえて勉強して行きたい。」

「こんな機会はほぼ絶対に無いから、行った方が良いと断言する」

「私自身もほとんど英語が話せない中、今回の交流に望んだが、思ったよりできたため、他の江南生にも積極的に挑戦してほしいと思った。」

「とりあえず迷ったら行ってみてください、世界が変わります」

共創探究(1年):リトアニアからの国際交流員との交流

1年生は共創探究の授業で、今まで学んできた探究のプロセスを実践する「ミニ探究」に取り組んでいます。

今年度は「平塚市」をミニ探究のキーワードとし、「数学・物理」「化学・生物」「環境・防災」「人文・社会」の4つの視点から探究を進めています。

「人文・社会②」のグループでは、平塚市との交流が行われている「リトアニア(カウナス市)と日本(平塚)の文化比較」を探究テーマとしており、11月12日(水)平塚市国際交流員のゲセヴィチュ・ヴィクトリヤさんをお招きしました。生徒はリトアニアについての講義を聞いたり、質問をしたりして、リトアニアの文化について理解を深めました。

ヴィクトリヤさんも平塚市の担当の方も、「積極的に質問する姿に驚いた」と言ってくださいました。テーマを自分で決めて、より本格的に探究していく2年生からの探究活動でも積極的に取り組んでほしいと思います。

共創探究(1年):ペーパータワーの作製

共創探究(1年)では、これまで仮説の設定や仮説の検証方法など「探究のプロセス」について学び伝えることの重要性について体験するなどしてきました。

今回はA4のコピー用紙10枚のみを使ってできるだけ高いペーパータワーを作るという課題に取り組みました。生徒は楽しみながらも、どうしたら高くすることができるのか試行錯誤しながら挑戦していました。

今回の結果は198cmが最高でした。

SSHⅡ期が始まりました!

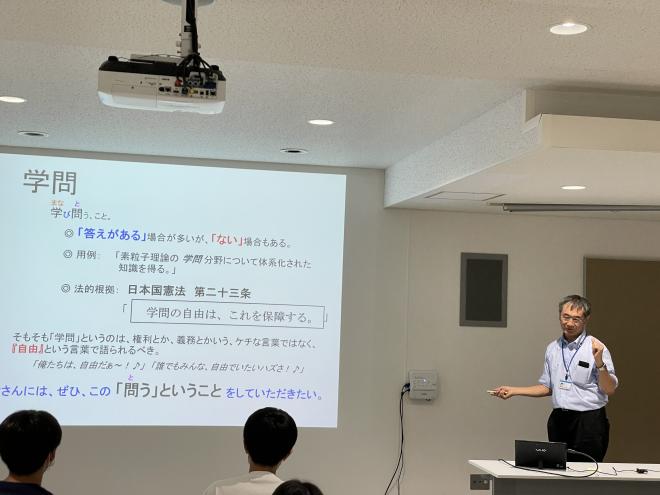

4月16日(水)に、1年生(80回生)対象にSSHのキックオフイベントとなる講演会と共創探究ガイダンスを行いました。講演会では、講師の三井さんに探究に取り組む意義について話していただきました。共創探究ガイダンスでは、平塚江南のSSHを通じてどのような資質・能力を身に付けるのかといった話を行いました。これらを通して、生徒の平塚江南のSSHに対するモチベーションは高まったと思われます。今後の80回生の取組に期待しています。

講演会についての生徒の感想(抜粋)

・言葉一つ一つに重みを感じました。勉強から学問、そして研究へ。様々な視点から視野を広く持って問い続け、そのものの本質を見出す。このことが非常に印象深かったです。自分の興味のあるものをとことん深く、探究していきたいと思います。

・ただ答えのある問にだけ挑むのではなく、自分から問を探して行くことが重要だとわかった。人生という限られた時間の中で、いかに創造性を鍛え、斜め上を行くような柔軟な発想を求めていくということが、AIの発展が進む現代社会に置いても欠かせないものなのだとわかった。

・研究は答えが無いので自分で探さないといけないことがわかった。「問う」ということ、想像性・創造性を養うこと、研ぎ澄ましきわめることが大切だということを学ぶことができた。闇雲に研究するのではなく、理解して本質を見つける必要があるという言葉が心に残った。

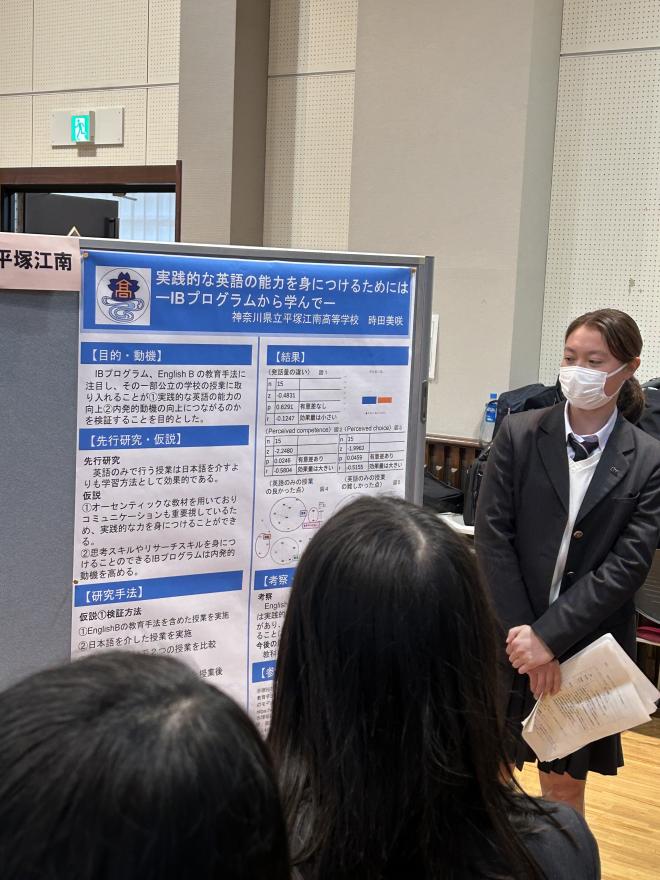

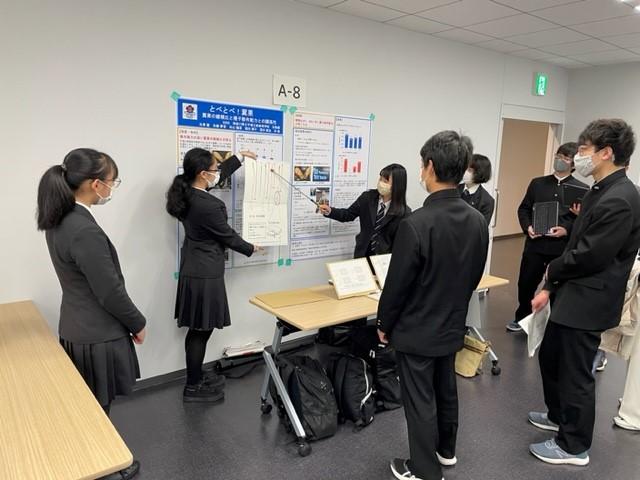

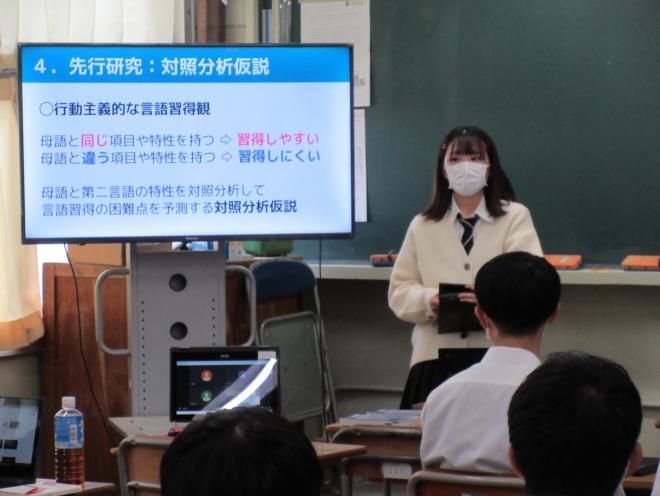

平塚秦野地区 探究的学習発表会

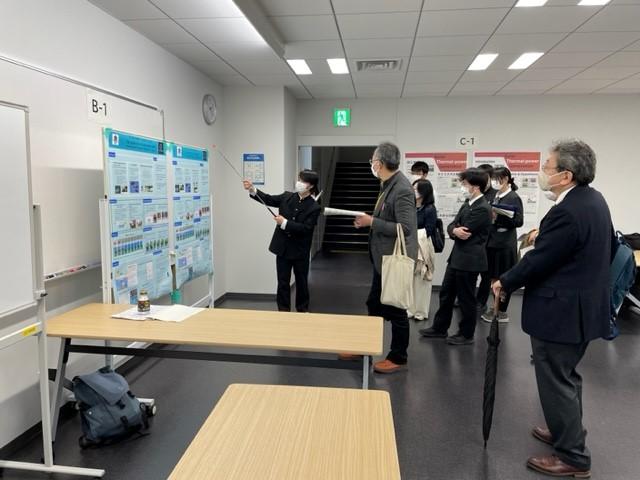

令和7年3月24日(月)、県立秦野総合高校にて、平塚秦野地区の「探究的学習発表会」が行われました。この地区の各高校の代表生徒による、ポスターを使った発表です。

本校からは、2年生が「英語話者は日本人の英語をどのように評価するのか」というテーマで、これまで共創探究Ⅰや海外研修で進めてきた探究の成果を発表しました。質疑応答での誠実な対応が好印象で、様々なフィードバックもいただきました。

本校の探究は、SSHの取り組みを生かした、深化されたものとなっており、参観者の皆さんにも高評価をいただきました。

どの学校も、それぞれ高校の個性を生かした発表で、互いに良い刺激となりました。

令和6年度 共創探究Ⅰ中間発表会

令和7年3月24日(月)に、本校で2年生によるSSH中間発表会が行われました。共創探究Ⅰの各ゼミで1年間探究してきた活動成果を、個人あるいはグループで発表しました。今回は端末を使用しスライドによる発表でした。2年生全員の発表後、体育館で全体発表会を行いました。本校のSSH事業であるサイエンスインターンシップに参加した生徒は、平塚博物館などの学芸員実習や筑波学園都市での研究施設訪問の様子とその体験で得たものについて発表しました。グローバルサイエンススタディに参加した生徒は、台湾での海外研修での体験と、現地でおこなった英語での研究発表をしました。

会の最後の、SSH運営指導委員長である名古屋大学大学院名誉教授 森郁恵先生による講評では、発表スキルや探究活動が向上していること、科学的な視点と強い関心をもつ生徒の存在がよかった、とのお言葉を頂きました。

2年生は、3年の成果発表会に向けて、ブラッシュアップする機会となりました。

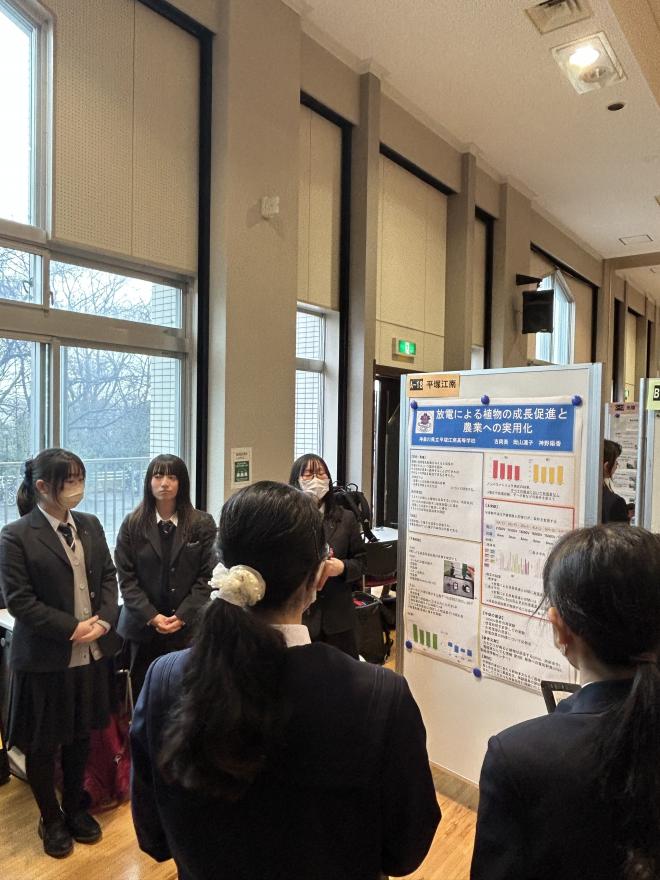

令和6年度 探究フォーラム

令和7年3月16日(日)に横浜国立大学にて、神奈川県教育委員会主催の「かながわ探究フォーラム」が行われました。県内SSH校をはじめ、県内外で探究活動を活発に行っている高校が参加し、ポスターセッションを行いました。

本校からは、共創探究Ⅰ(2年生)の「生物学」ゼミ、「第二言語習得」ゼミ、生物部が参加しました。他校との相互見学や、有識者・教員からのフィードバックを得て、大きな刺激を受けました。

国際連合大学

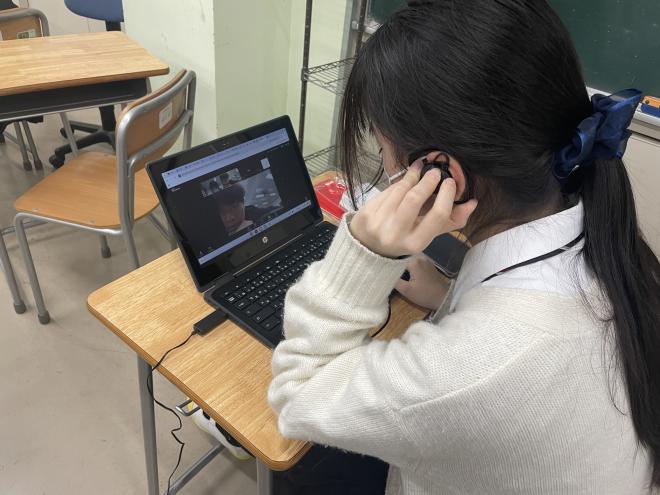

令和7年1月9日(木)、2年生(78回生)共創探究Ⅰの校外学習として、国際連合大学(東京都渋谷区)で行われたシンポジウムに参加しました。参加したのは「世界を読み解くゼミ」「第二言語習得ゼミ」のメンバー6名です。

「SDGsとその先のサステナブルな社会に向けて:グローバルなデジタル社会はどのように変革を加速するのか?」というテーマで、慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボとの共催で開かれました。

高校生には難しい内容でしたが、イヤホンで英日同時通訳により内容を理解しようと頑張りました。大学関係者や企業の参加者に囲まれ、始めは緊張気味でしたが、パネルディスカッションでは、「今後このような若い人たちにかかっている」と最前列に着席した本校生徒たちにふれていただきました。質疑応答の際には本校生徒が質問する機会も得て、良い経験となりました。

参加後の振り返りでは、「AIやインターネットの普及に伴う私たちの環境の変化や生活圏の広がりがSDGs達成に関係することを知りました。」「学校の勉強だけでは得られないものも多いので、情報のキャッチの仕方を学べるとさらに知識が広まると思った。」「将来は国際的・経済的な職業に就きたいと思っているので、最後のパネルディスカッションはとても有意義なものだった。」「国際的な場において英語という言語がどれほど重要であるかということを理解することができた。」など、それぞれの関心や進路に応じて新たな学びがありました。

令和6年度SSH講演会

令和7年1月8日(水)の午後からSSH講演会を開催し、茨城県つくば市にある「物質・材料研究機構(NIMS)」研究員の三井 正 氏(OB)に講演いただきました。テーマは「電子顕微鏡から見える世界~江南OBから現役江南生へのメッセージ~」で、自身の高校時代から現在、電子顕微鏡の進化、AIが研究に係わってきている話をしていただきました。

AIが進化している中で、どのように過ごしたら「使われる側ではなく使う側」となるのか、そのために高校生活で大切なこと、心がけるべきことをわかりやすく興味深くお話しいただきました。

生徒の感想として(一部紹介)

「NIMSの存在は前から認知していたが研究者に三井さんのような明るい人が研究しているイメージがなくて驚いた。」

「今回の講演会は、生きていく上で大切なことや人生について着眼点をおいていたためとても興味深かった。またあの人の講義を聞きたいと思った。本当に面白い講演だった! 」

「学問を学ぶことや、どのような視点で物事をみるか、などを知ることができた気がしました。今の自分にどのような視点が必要かを考えてみたいと思います。」

「問うということの重要さがわかった。」

「残りの高校生活楽しもうと思いました 。」

「『研究は努力と根性だけで行われているわけではない』や『物事を丹念に観察して本質を理解する』という言葉が素敵だなと思いました。」

など、多くの生徒が講演を聴くことで多くのことを学んだ様子でした。

早稲田大学戸山キャンパス訪問(共創探究Ⅰ 第二言語習得ゼミ)

12月13日(金)に共創探究Ⅰの第二言語習得ゼミの生徒4名が早稲田大学戸山キャンパスを訪問し、早稲田大学の文化・英語教育ゼミの授業を受けました。

「シングリッシュ(シンガポールで使われている英語)は英語の方言なのか、他言語なのか」についてオールイングリッシュで議論をしました。授業後は大学生から自身の研究のアドバイスをいただき、非常に有意義な時間になりました。

大学生、ホサイン・タニア教授、ありがとうございました。

SSH台湾海外研修事前指導②

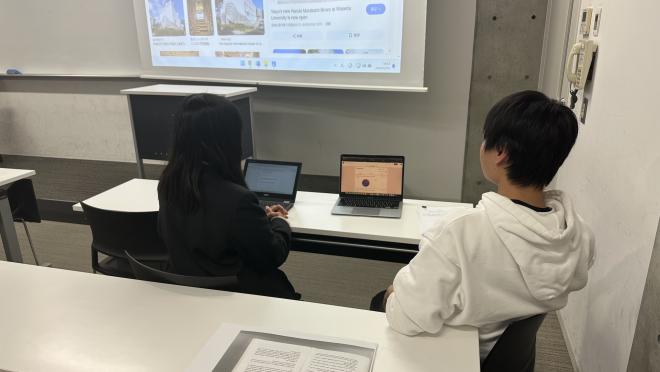

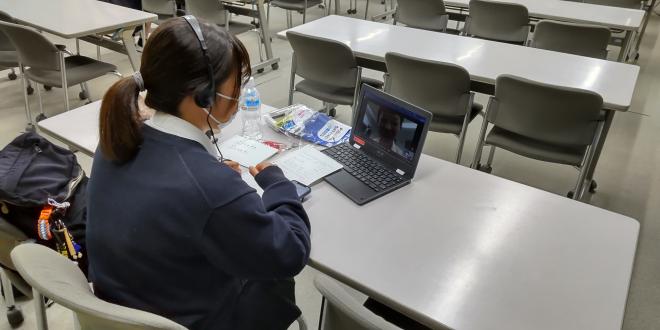

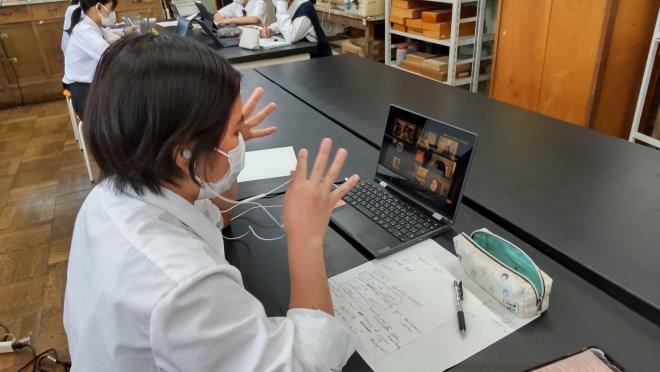

11月15日(金)、12月6日(金)に海外研修で訪問する新北市林口高級中学とオンラインミーティングを行いました。

1回目の交流では、お互い英語で自己紹介や学校紹介をして親睦を深めることができました。2回目には両校の生徒がブレイクアウトルームを作り、マンツーマンで英会話の練習をしました。

他言語でコミュニケーションをとる難しさと伝わった時の嬉しさの両方を経験できました。また、数名は中国語の勉強をして、中国語で挨拶をするなどして交流を楽しんでいました。

SSH台湾海外研修事前学習①

本校SSHの国際交流事業として、10月30日(水)横須賀米軍基地内にあるKinnick High Schoolを訪問しました。今年度は27名(1年 12名、2年 15名)が参加しました。基地は、ゲートから校舎まで徒歩10分以上かかるほど広く、様々な施設があり生徒も驚いていました。学校に着くと、バディと顔合わせをしてから、一緒に授業を受けました。英語で受けるアメリカのスタイルの授業は刺激的だったようです。敷地内にあるフードコートやスーパーマーケットで昼食、買い物もでき、異文化体験を楽しみました。授業が終わった後、朝の緊張した顔つきとは打って変わって、満面の笑顔でした。将来、国際分野に進みたいから、友達や先輩から勧られたからなど参加した動機は様々ですが、今後の英語学習のモチベーションアップとなったことは間違いありません。以下は生徒のコメントです。

「日本の学校では得ることのできない体験ができた。英語だけで行われる授業はとても新鮮なものであった。」

「バディや現地の先生の英語が日本の授業でつかう英語だけでなくリアルだったので、実際の雰囲気を知ることができて楽しかった。」

「海外の文化の体験ができてすごくよかった。ハロウィンの前日だったので仮装の話しで盛り上がっているのを聞いて文化の違いがよくわかった。」

"I experienced the importance of communication. I thought every student wants to study English more. I would like to participate in the event again. I will never forget you!!!"

"You spoke easy English, so I was able to understand what you wanted to say. I had good experiences. Thank you for giving me a wonderful time."

"Thank you so much for your kindness and support during my time at school. My experience at Kinnick High School was invaluable to me and I enjoyed it very much."

サイエンスインターンシップ(つくば)(PDF:919KB)

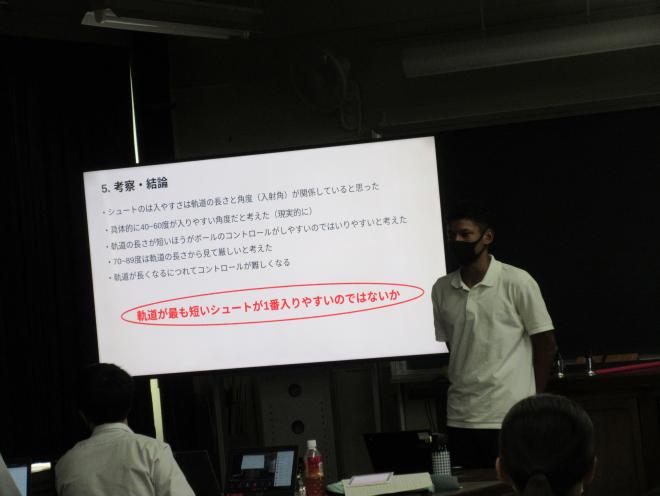

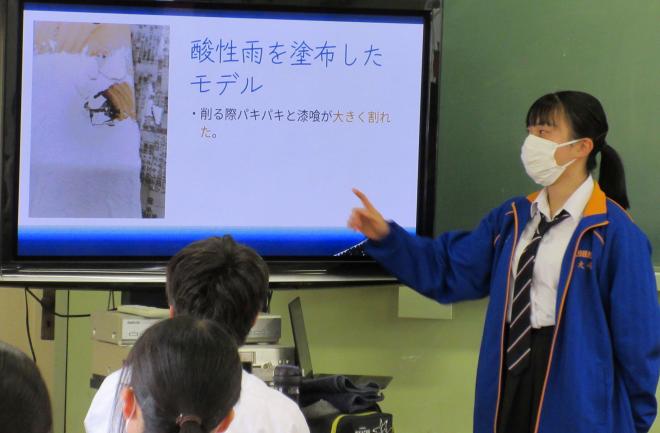

SSH成果発表会

7月19日(金)に77回生(3年生)の「SSH成果発表会」を実施しました。

昨年度の3月に行われた共創探究Ⅰ中間発表会を踏まえて、追加で実験を行ったり、さらに探究活動を進めたりしてきました。1・2年生全員に加えて、本校SSH運営指導委員の方々や他校の先生も参加し、成果発表会が行われました。

1・2年生は今回の発表会に積極的に参加し、これからどのように研究を進めるのか、具体的なイメージを持つことができました。今後は77回生の発表を参考にして各自の研究活動に生かしていきます。

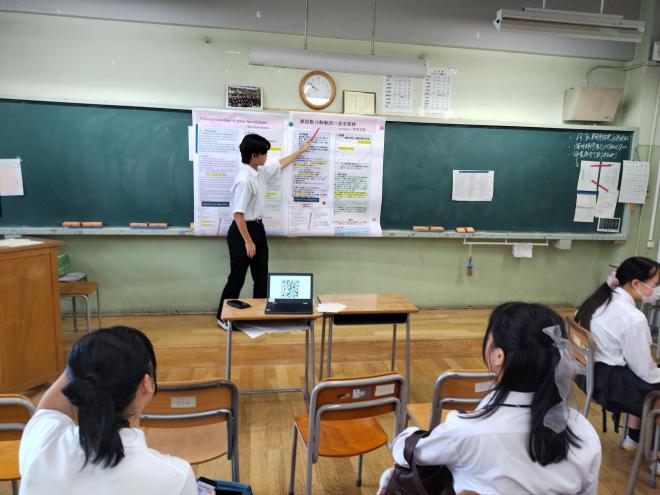

ポスターを用いて発表する生徒の様子

タブレット端末を用いて発表する生徒の様子

台湾とアメリカの生徒が平塚江南に来ました!

昨年度、SSHのグローバルサイエンススタディの一環として台湾の林口高級中学と横須賀市にあるKinnick High Schoolを訪問しました。今回は国際交流デーと銘打ち、4月16日に台湾、18日にアメリカの生徒や先生を迎えて交流をしました。

本校生徒とバディを組み、一緒に授業を受け、台湾の生徒に関しては部活動も体験し、日本の学校生活や文化に触れてもらいました。

今後もこのような交流の機会を設けて、生徒が国際通用力を高めていくことを期待しています。

なお、4月16日に行われた台湾の学校との交流についてはタウンニュース平塚版4月25日号でご覧いただけます。(Web版タウンニュース平塚版(外部サイトへリンク)でもご覧いただけます。)

令和6年度平塚江南高校SSH始動!

4月12日(金)から2年生の「共創探究Ⅰ」が、17日(水)から3年生の「共創探究Ⅱ」が始まりました。

2年生は輪読から始まり、研究にむけての準備を開始しました。3年生は昨年度の3月に行われた中間発表会でのフィードバックを元に研究を完成形に仕上げていきます。

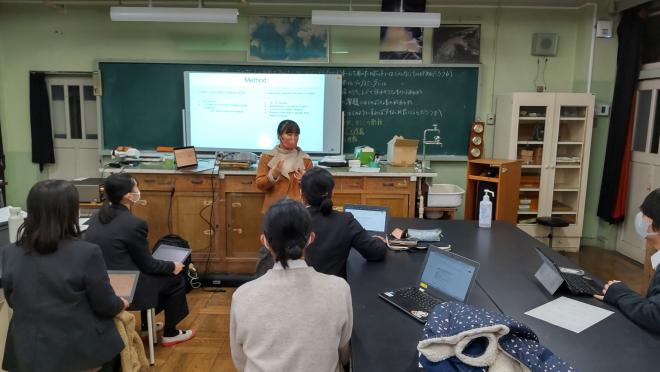

令和5年度 共創探究Ⅰ中間発表会

3月22日(金)に2学年の「共創探究Ⅰ」中間発表会を実施しました。

4月の初めから各ゼミで扱っている本を輪読して研究に対して理解を深めてきました。その後、各自で設定したテーマについて研究を進めていき、現在までの探究の経過をスライド形式で来校者や後輩に発表しました。各自の持ち時間10分の中で、できる限り分かりやすく、また、多くの情報を伝えるための工夫が随所で見られました。

今回の中間発表会で得られたフィードバックを踏まえて、7月に行われる成果発表会に向けて探究を進めていきます。

「SSH台湾海外研修」についてタウンニュースで取り上げていただきました。

12月25日(月)~12月28日(木)で行ったSSH台湾海外研修について、紹介していただきました。タウンニュース平塚版1月18日号でご覧いただけます。(Web版タウンニュース平塚版(外部サイトへリンク)でもご覧いただけます。)

タウンニュース社の記者のインタビューに応える海外研修参加生徒

SSH台湾海外研修

12月25日(月)~12月28日(木)の3泊4日でSSH台湾海外研修として、新北市立林口高級中学、国立台湾科技大学、Google Taipeiを訪問し、研修を実施しました。

新北市立林口高級中学では、歓迎セレモニーが行われた後、各学校の生徒による学校紹介や探究活動の発表、生徒同士のフリートークが行われました。英語の授業やメタバースを活用した生物実験といった授業に参加をしました。加えて、台湾ナショナルチームコーチの下、ガンシューティングの体験などもすることができ、台湾の高校で多くのことを経験し学びました。

国立台湾科技大学では、Intelligent Manufacturing Innovation Centerという大学施設を訪問し、5Gネットワークやドローンなどの技術に触れました。そして、生徒による探究活動の発表と国立台湾科技大学のInternational Advanced Technology Program (IATP) に参加している様々な国からの留学生の質疑応答を行いました。最後には、国立台湾科技大学の教授や留学生からフィードバックをいただきました。生徒の発表に関して、「実験や統計データなども含まれていて素晴らしい。ぜひ、大学レベルの研究につなげてほしい」と称賛をいただきました。

世界で最も高いGoogleオフィスであるGoogle Taipeiでは、オフィスの見学や職員との交流を行いました。「生成AIはポテンシャルを秘めている。しかし、人間の創造性や専門性にとって代わることはないだろうし、批判的思考力(Critical thinking)を学ぶことが重要である」といった話があり、生徒は興味深く話を聞いていました。

参加した生徒は、貴重な経験ができ、多くのことを学びました。今後は、事後学習として経験したことや学んだことを還元していきます。

生徒同士のフリートークはとても盛り上がりました。生徒も海外に友達ができてとても嬉しそうにしていました。

メタバースを活用した生物実験の様子です。机上にあるシャツにスマホを掲げることで、臓器が立体的に映し出されて実物と映像とイラストを比較しながら理解を深めることができました。

学校の施設であるガンシューティングの練習場は、実際にナショナルチームが練習をする環境と全く同じになっていました。

国立台湾科技大学では、大学やIATPについての説明が行われました。説明を受けて、海外の大学に魅力を感じた生徒もいました。

Intelligent Manufacturing Innovation Centerでは、様々なテクノロジーについて説明を受けて理解を深めました。

国立台湾科技大学の教授やIATPの留学生を前に、生徒は自身の研究について英語で発表し、質疑応答に臨みました。

個別で研究に関するフィードバックを受けるとともに、IATPの留学生との会話を楽しんでいました。

世界で最も高いGoogleオフィス(Taipei 101の77階)からの風景です。市内が一望できました。

Googleの採用担当者やエンジニアなど多くの人が生徒からの質問に回答してくれました。

台湾の文化を意識したレイアウトになっているオフィスを見学しました。

リトアニア食(共創探究Ⅰ 食から見る世界ゼミ)

12月15日(金)の共創探究Ⅰ(食から見る世界ゼミ)では、平塚市国際交流員のジュギーテ サウレさんをお招きしました。生徒は英語で日本食のプレゼンをしたり、サウレさんと一緒にリトアニアの料理を作ったりして食文化について理解を深めました。

SSH台湾海外研修事前学習③

11月10日(金)に海外研修事前学習の一環として神奈川工科大学を訪問しました。今回の訪問は、国立台湾科技大学訪問時に行われる英語での講義を理解しやすくすることが目的で行われました。

神奈川工科大学情報学部の岡本剛教授にはコンピュータセキュリティについて講義をしていただき、マルウェアの中でも特にランサムウェアについて理解を深めることができました。岡本教授や研究室の大学院生に質疑応答を行うことで、コンピュータセキュリティだけでなく研究に関する知見を深めることができました。この機会に学んだことを今後の研究に生かしていきます。

理系人材が求められているという社会の流れを説明していただきました。

施設見学でニュートンゆかりのリンゴの木やKAIT工房などを見学しました。

岡本剛教授によるコンピュータセキュリティに関する講義を受講しました。

岡本研究室の大学院生との交流を通じて研究への理解を深めました。

SSH台湾海外研修事前学習②

10月26日(木)に海外研修事前学習の一環として、海外研修に行く生徒と希望者で横須賀の海軍基地にあるKinnick High Schoolに行ってきました。Kinnick High Schoolでは本校の生徒とKinnickの生徒がバディーを組み、1日授業に参加しました。短い時間でしたがバディーとの交流や英語で受ける授業を楽しんでおり、英語で学習ができました。以下は生徒のコメントです。

「昼食時にバディの友だち含め、4~5人と食事をした。そのときに、普段の生活について、や、午前の授業について話をした。話した内容は単純なものがほとんで、バディだけでなく複数人いたため、なんとか会話ができた、という感じだった。伝えたいことがすぐに英語にできないもどかしさはあったが、キニックの生徒たちが意味をくみ取ろうとしてくれていたので、楽しい昼を過ごすことができた。」

「日本の高校とは、何もかも違くて驚いた! 一番驚いた事は、避難訓練の時に先生も一緒になって盛り上がっていて楽しそうだった。もっと英語を勉強しないと!とやる気が高まった!!」

"I had a good time in Kinnick High School! I'm looking forward to you coming to Kohnan HS. I will study English more to become able to talk with you !"

"Thank you very much for planning this exchange. It was a lot of fun. I often had trouble speaking English well, but thanks to the help of my classmates, I was able to attend classes without any problems. thank you very much."

SSH台湾海外研修事前学習①

10月23日(月)に海外研修でお世話になる新北市林口高級中学とオンラインで顔合わせを行いました。

英語で自己紹介をした後、お互いの学校生活や日常生活について話し合い、親睦を深めました。

新北市林口高級中学の生徒が日本語を少し勉強してきてくださっていたこともあり、当日までに台湾の文化や台湾語を勉強していこうと意気込む生徒が見られ、異文化への理解・尊重の姿勢を感じました。

令和5年度SSH講演会

10月16日(月)4・5限に体育館にて、1・2年生を対象として本年度SSH講演会が行われました。複数学年が揃って対面形式での講演会は初めてとなります。

今回は東京農業大学農学部教授の庫本 高志(くらもと たかし)氏をお招きし、「実験用ネズミの祖先は日本?~理系的アプローチと文系的アプローチ~」というタイトルでご講演いただきました。実験用ラットの遺伝子研究という理系分野と、海外の史料や日本の古文書にもとづく文系分野を融合させた研究成果を紹介してくださいました。本校SSHテーマの1つでもある「文理融合」をまさに体現したような内容で、生徒も興味深く聞き入っていました。また、研究とは何か、課題設定はどのようにするか、など、本校の課題研究につながるアドバイスや、学生時代の過ごし方など、キャリア学習の視点からも示唆をいただきました。

講演後の質疑応答では、生徒から積極的に質問が相次ぎ、庫本先生に「いい質問だね」と評価していただきました。どの質問にも即座に丁寧に答えてくださった庫本先生に、生徒は一層研究者としてのあり方を感じとった様子でした。

サイエンスインターンシップ~筑波研究学園都市~

夏季休業の終盤8月27~28日に「筑波研究学園都市」の各施設を見学するサイエンスインターンシップが行われました。

事前学習を経て、最先端研究施設や博物館を見学し、日頃の授業では体験できない2日間でした。

1日目

①希望施設見学(2か所)

プラズマ研究所(筑波大学内)

地質博物館

②サイバーダインスタジオ

実際に装置を装着した実習

③夜の発表活動の様子

Chromebookで画面共有しながら相互発表

2日目

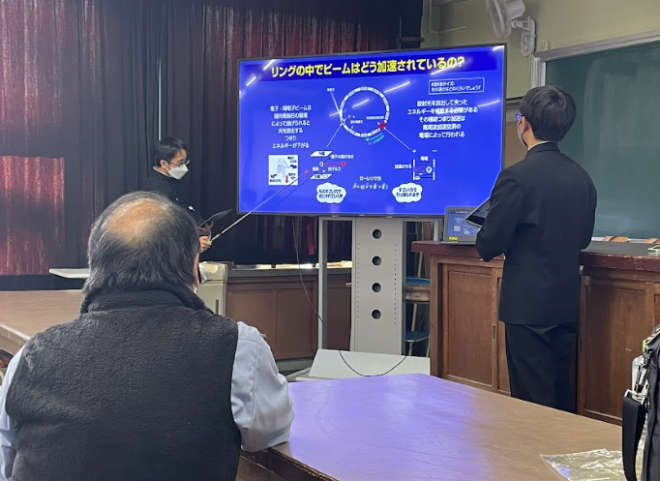

①KEK(高エネルギー加速器研究機構見学)

全体説明

あまり見学者が入ることがないコトンファクトリー内を見学

super KEKB作業中の様子を見学

②NIMS(物質材料研究機構)

本校OBでもあるNIMS研究員の三井氏のアテンドによる見学 講演会の様子

実物が入っている周期表の説明に興味津々

なんとランチはNIMSの食堂でいただきました。

③JAXA(宇宙航空研究開発機構)

展示館「スペースドーム」を興味あるゾーンを各自見学

理科系夏季講習3(化学系:環境科学センター/相模湾に漂着するマイクロプラスチック)

8月1日に2年生化学系ゼミ(物質の探究A,B)生徒と希望者を対象に、夏季講習の一環で環境科学センターから講師を招き「相模湾に漂着するマイクロプラスチック」の講義が行われました。ゼミの前期は共通の書籍を「輪読」し、学習を深めてから研究テーマを決めます。このゼミで輪読した書籍はマイクロプラスチックがテーマとなっていて、地元相模湾の漂着の話はとても興味をひくものでした。

理科系夏季講習2(生物系:環境科学センター/水の汚れの測り方)

7月28日に2年生生物系ゼミ(生物学A,B)生徒と希望者を対象に、夏季講習の一環で環境科学センターから講師を招き「水の汚れの測り方」の講義と実習が行われました。校内のプールと池の水を採取し、パックテストで水質調査をしました。実験を通し、採集時や調査・実験の際注意すべき内容を学習しました。

理科系夏季講習1(物理系:KEK/all Englishで物理実験)

7月27日に2年生の物理系ゼミ(the 実験/天文学入門)生徒と希望者を対象に夏季講習の一環でKEK(高エネルギー加速器研究機構)から講師を招き、「all Englishで物理実験」を行いました。

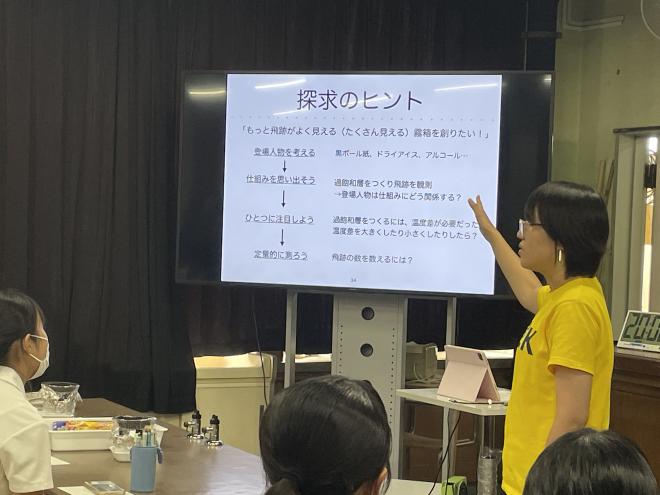

KEKの施設・研究の説明と、研究活動における心構えと考え方のアウトラインを講義で聞きました。また、霧箱による宇宙線の観察実習を行いました。実習の説明は英語で行われ、説明を聞きながら装置を作成し実験しました。

共創探究Ⅱ成果発表会

76回生の共創探究Ⅱの成果発表会が行われました。今回は会場ごとに分かれてChrome Bookを活用したポスター発表形式で行いました。見学者のために演示実験を行うなど工夫する発表もありました。3年生は見学者がくるたびに発表するので、複数回の発表と質疑応答が行われます。見学者と発表者の間で活発な質疑応答や意見交換が行われていました。

1,2年生は各自の研究活動の報告に熱心に聞き入っていました。先輩の発表を参考にして、各自の研究活動に生かしていきます。

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス訪問(共創探究Ⅰ 第二言語習得ゼミ)

7月10日(月)と14日(金)に共創探究Ⅰの第二言語習得ゼミが慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスを訪問し、今井むつみ研究室の学生と交流をしました。

大学を案内していただいた後、研究や大学生活などについて話していただきました。

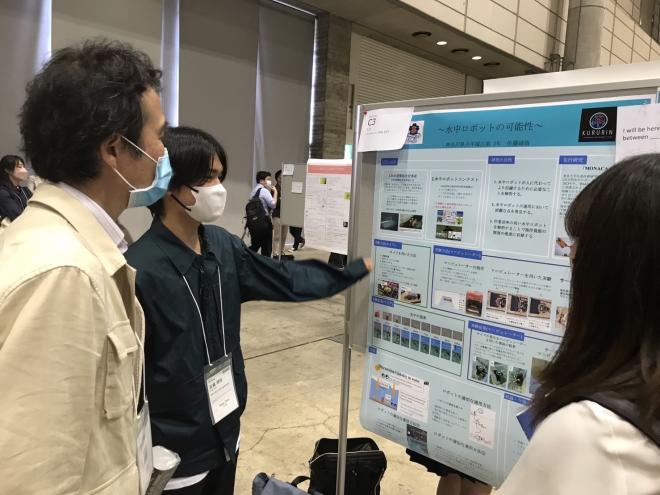

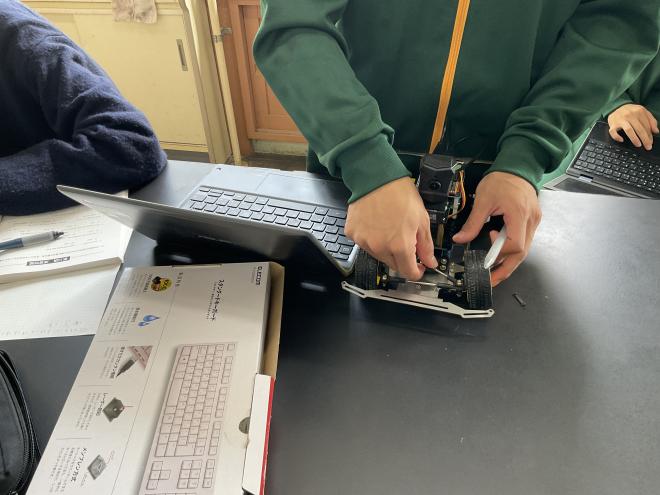

日本地球惑星科学連合2023年大会 奨励賞受賞!

令和5年5月21日(日)に千葉県幕張メッセで行われた日本地球惑星科学連合2023年大会高校生セッションに参加しました。

「海洋開発における水中ロボットの可能性」というタイトルでポスター発表を行い、全国から90件を超える発表の中から奨励賞に選ばれました。

以下はポスター発表をしている生徒の様子です。

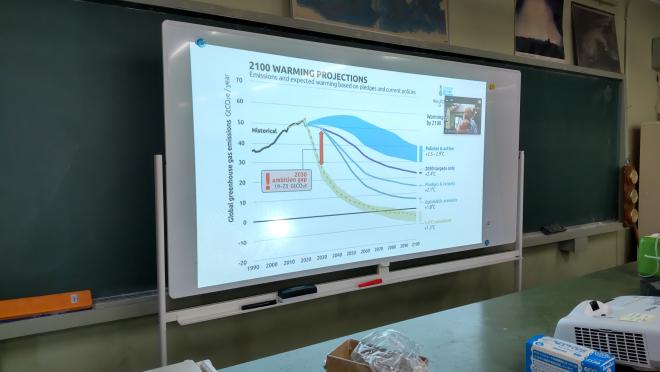

国際高校生フォーラム

令和5年6月12日(月)に国立台湾科技大学の行う国際高校生フォーラムにオンラインで参加をしてきました。

SDGsの一つ「気候変動」について台湾、日本、フランス、スペインの高校のプレゼンテーションを聞き、ディスカッションを行いました。

また、「探究活動には情熱も必要だが、データや統計が不可欠なものである。」という言葉で、生徒は来年度にある共創探究Ⅰという科目に臨む動機付けができました。

本校からは1年生3人が参加しました。以下はその様子です。

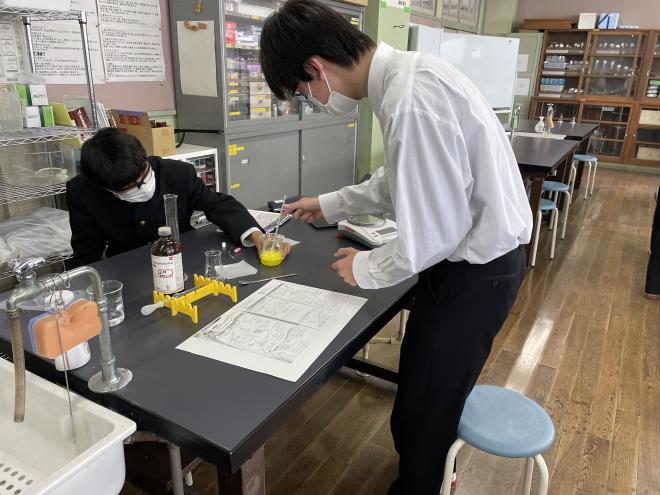

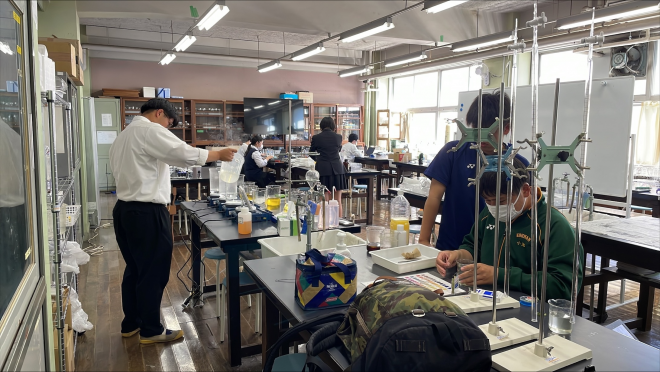

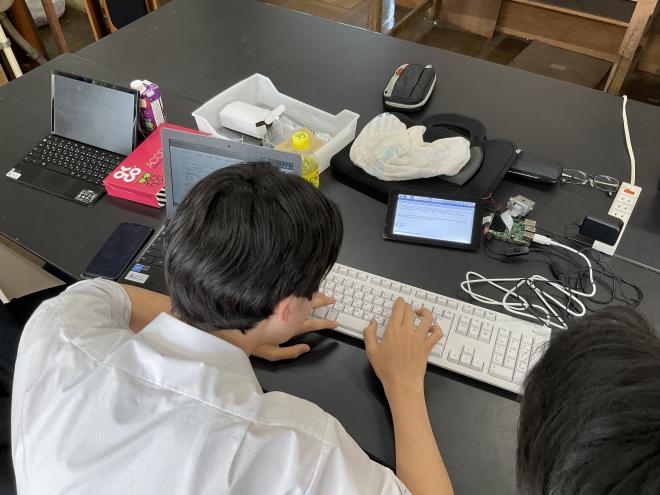

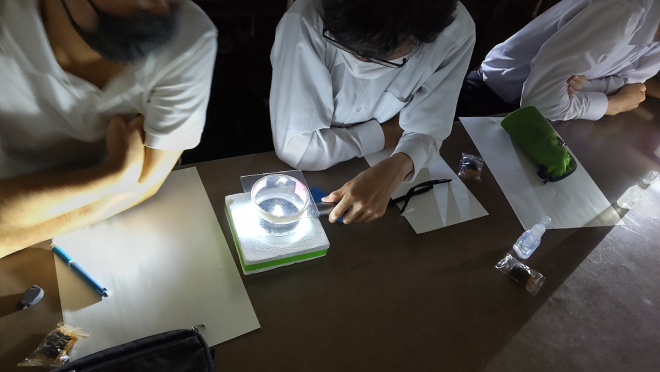

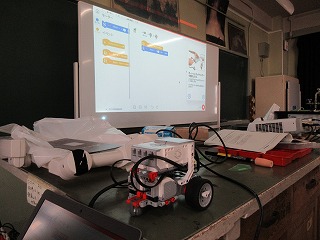

共創探究Ⅰ、Ⅱ

令和5年度2年生の共創探究Ⅰがスタートしました。

論文や書籍を輪読しながら、研究手法の学習として、実験してデータを出し、グラフ化、考察の練習も行います。実験結果はchromebookでデータを共有し、結果から課題の答えを導いていきます。以下の写真は、チョーク中の不純物質の割合を調べています。

一方、3年生の共創探究Ⅱでは、6月にゼミ内発表、7月には成果発表会が開催されます。それまでに研究成果をまとめるために実験が佳境に入っています。

以下の写真は「車社会とバイク」ゼミで使用済み食用油から燃料を生成しようとしている様子です。

令和5年度平塚江南高校SSH始動!

4月10日(月)から2年生(77回生)で「数理・統計と情報」、4月11日(火)から1年生(78回生)で「共創探究基礎」、2年生(77回生)で「共創探究Ⅰ」3年生(76回生)で「共創探究Ⅱ」の授業が始まりました。

この「共創探究Ⅰ、Ⅱ」という授業は大学のゼミのような授業で、生徒はそれぞれテーマを決めて、研究に取り組みます。研究後は論文を作成します。「共創探究Ⅱ」では夏に最終発表、「共創探究Ⅰ」は3月に中間発表を行います。今年はどんな発表があるのか楽しみです!

また、1年生の「共創探究基礎」は「情報Ⅰ」と「総合的な探究の時間」を融合させた科目です。これからの情報社会のなかでの情報モラルや学習端末の使い方など様々なことを学んでいます。大学入学後も必須のスキルや考え方を学べます。

新入生オリエンテーション

4月7日(金)の午前中に1年生(78回生)に新入生オリエンテーションが行われました。

新入生オリエンテーションを通して平塚江南高校とはどういった学校なのか改めて知ることができました。

さて、その新入生オリエンテーションにはゲストが登場して、発表を行ってくれました。

発表内容は次の通りです。①共創探究基礎で学んだこと ②How should we respond to lookism?

この発表は2年生(77回生)の2名に行ってもらいました。1年生は発表を聞くことで、1年後にどのようになっているのか少しでも見通しがたったのではないかと思います。また、シンガポールでの海外研修を通してブラッシュアップされた発表を聞くことで海外研修への期待が高まったのではないでしょうか。

探究フォーラム

3月26日(日)に藤沢市善行にある総合教育センターで「令和4年度かながわ探究フォーラム」が開催されました。

このフォーラムは県内13校、県外7校が参加し、45の研究発表がポスターセッションで行われました。

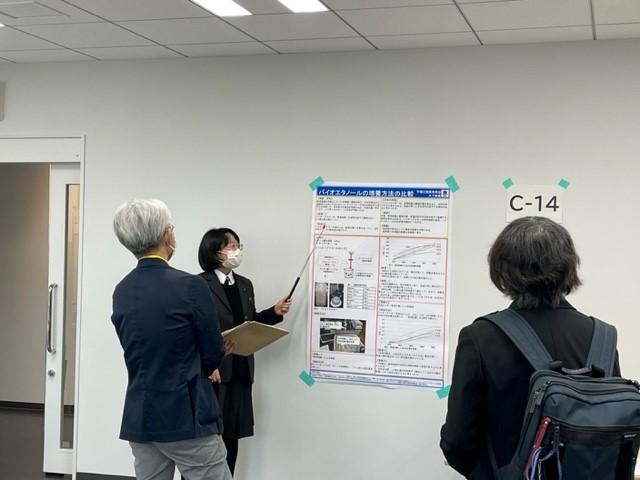

本校からは「とべとべ!翼果〜翼果の縦横比と種子散布能力の関係性〜」「グラブロは実現可能か?~水中ロボットの可能性~」「バイオエタノールの培養方法の比較」(ポスター発表順)の3研究を発表しました。

平塚秦野地区 探究的学習発表会

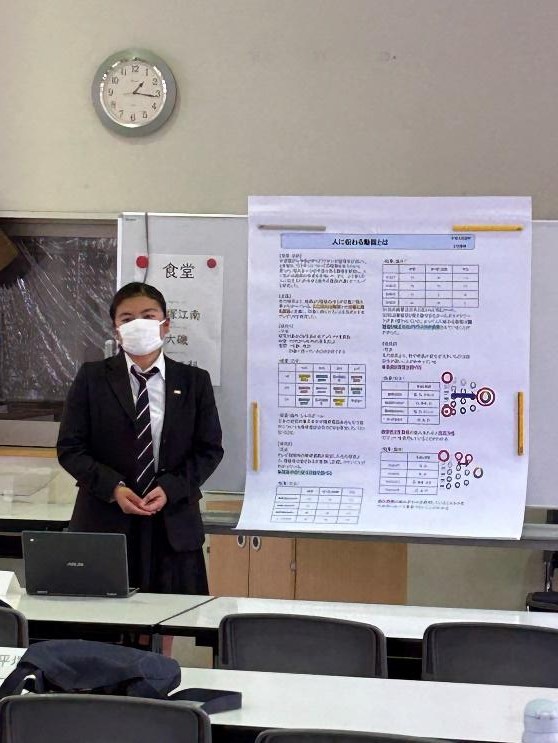

3月23日(木)、県立秦野総合高校にて、平塚秦野地区の「探究的学習発表会」が行われました。この地区の各高校の代表生徒の、ポスターを使った発表です。

本校からは、2年生が「人に伝わる動画~子宮頸がんワクチンを広めるために~」というテーマで、これまで共創・探究Ⅰで進めてきた探究の成果を発表しました。質疑応答では誠実に答え、また限られた時間の発表では伝えきれなかった箇所も説明していました。

本校の探究は、SSHの取り組みによるプロセスを生かした、層の厚いものとなっており、参観者の皆さんにも高評価をいただきました。

どの学校も、それぞれ高校の個性を生かした発表で、お互いに良い刺激となりました。

令和4年度 共創・探究Ⅰ中間発表会

3月16日(木)に2年生全員が、課題研究の中間発表会を行いました。2年生が20会場に分かれてスライドでの発表を行い、1年生はそれぞれの希望に合わせて対面での見学を行いました。

共創探究基礎で学んだスキルや知識を生かし、共創探究Ⅰのゼミで課題研究を進めてきた2年生にとって、これまでの自分の研究を他者に見てもらい、意見やアドバイスをもらうことで、今後の研究活動を進めていく上で、有益な時間とすることができました。

また、当日の司会は1年生のSSH係、学級委員が行い、スムーズな進行と積極的な質疑応答を引き出すなど、円滑な運営を生徒のみで行うことができました。

サイエンスインターンシップ「ツクバイオ」

2022年12月10日(土)に事前学習を行い、12月15日(木)~16日(金)で4か所の最先端研究施設を訪問し、実習・体験・見学をしました。

訪問した施設と内容は次の通りです。

12月10日(土) かずさDNA研究所とKEK(高エネルギー加速器研究機構)について事前学習

訪問先から講師をお招きし、講演会と生徒の事前学習相互発表を行い、講評をいただきました。

12月15日(木) かずさDNA研究所(実習)

夜にはサイバーダインスタジオ、NIMS(物質材料研究機構)についての事前学習相互発表を行いました。

12月16日(金)

→KEK(高エネルギー加速器研究機構)(施設見学)、サイバーダインスタジオ(見学と体験)NIMS(物質材料研究機構)(講演、見学)

(生徒の感想の一部)

今まであまり学べていなかった、生物を始めとした各分野に興味を持ち、学ぶことができたと思います。今まで持っていなかった目線から物理や化学を見ることによって、新しい視点や発見がありとても面白かったです。今後の自分の学習態度にも多大な良い影響があるように感じました。

このような機会がなければ、日本の先端技術に触れることはなかったと思うので、また機会があるのなら参加したいと思いました。

とても楽しく、自分の知識が増え、技能が付いたことを実感できるような経験でした。将来の夢をもっとあらためて幅広く考えてみたいです。

SSHシンガポール海外研修

1月29日(日)から2月1日(水)で平塚江南高校で初の海外研修にシンガポールへ行ってきました。

シンガポールではシンガポール国立大学では"Sustainability and STEAM program"というテーマで講義をうけました。シンガポールが直面している気候変動問題とそれを改善策についてやSTEAMをどのように導入していくかやSTEAMに必要なスキルを学び、ディスカッションをすることで理解を深めました。

また、平塚江南高校のカリキュラムの「共創探究」で行っている研究を英語で発表し、ディスカッションをしました。シンガポールの学生には「定義が明確だったので、伝えたいことがはっきりとしていた」「研究のサンプル数が少ないので、これからサンプル数を増やすとより良い。」などのフィードバックをいただきました。

さらに、Googleシンガポール社を訪問し、ユーザーだけでなくお互いを尊重し、人と人をつなげることに重きを置くGoogleシンガポール社では、多民族国家であるシンガポール独特の会社の理念を学び、グローバルな視点を養うことができました。

この海外研修で学んだことを次は事後学習で深めていきます。

SSHシンガポール海外研修事前学習②

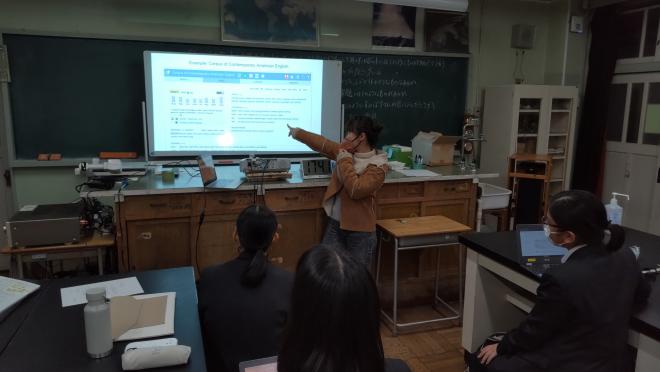

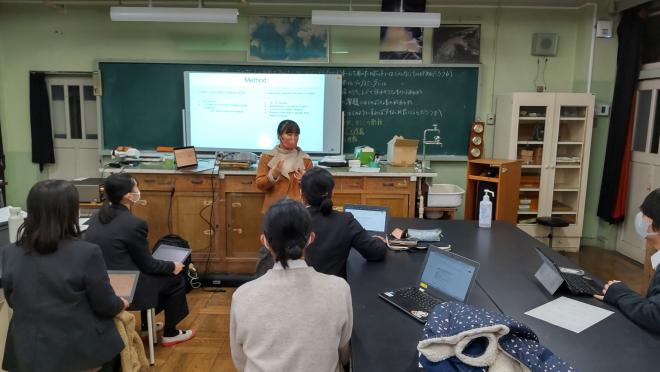

12月13日(火)にSSHシンガポール海外研修事前学習として、慶應義塾大学の学生を講師に招き、講師の研究(Effects of a Corpus-driven Approach on Writing and Word Choice)に関する英語でのプレゼンテーションを聞いたり、英語でのディスカッションをしたりしました。

質疑応答や英語での会話を通じて、研究の手法や英語プレゼンテーションについても理解を深めるとともに、それぞれの研究に対してフィードバックをいただきました。

SSHシンガポール海外研修事前学習①

新型コロナウイルス感染症のため、今まで実施できなかった海外研修(グローバルサイエンススタディ)を今年度は実施します。

12月6日(火)にSSHシンガポール海外研修事前学習として、神奈川工科大学大学院の留学生を講師に招き、講師の研究(ソーシャルメディアユーザを対象とした感情推定モデルに基づくコンテンツ推薦手法)に関する英語でのプレゼンテーションを聞いたり、英語でのディスカッションをしたりしました。

また、質疑応答では、研究の手法や英語プレゼンテーションのヒントについても話していただき、研究や発表についても理解を深めました。

令和4年度SSH講演会

9月29日(木)の午後に、全校生徒を対象として第1回SSH講演会が行われました。

今回は本校卒業生でもある、今井むつみ先生(慶応義塾大学環境情報学部教授)をお招きし、「ことばを通して視る世界~ことばは思考にどのような影響を与えるのか~」というタイトルで、ご講演いただきました。講演会は、本校の教室からオンライン同時配信の形式をとり、一部の希望生徒が対面で聴講しました。

認知科学や第二言語習得をご専門とする今井先生のお話はとても興味深く、講演後もしばらく質疑応答が続きました。

「共創探究Ⅱ」成果発表会

9月22日(木)に3年生による成果発表会が行われました。

この成果発表会は「共創探究Ⅱ」の授業の一環で3年生が約1年半かけて研究してきた論文の発表会でした。SSHが平塚江南高校で始まってから2年半、中間発表が行われた昨年度3月と比べるとより深みのある発表をしてくれました。

1年生はオンラインで自分の関心のあるテーマを選びgoogle meetで視聴しました。2年生は実際に発表が行われている教室に足を運び研究の成果に耳を傾けていました。1年生にとっては再来年度、2年生にとっては来年度、自分の研究をどのように発表するのかのイメージがつかめたようでした。

2年生は来年度さらに磨かれた研究の成果発表をしてくれることを楽しみにしています!

オールイングリッシュで物理実験

9月17日(土)にKEKキャラバンから講師をお招きし、2年生ゼミ「実験と検証」選択生徒と希望者を対象に行われました。

当日は実験実習内容を英語で行ったあと、KEKキャラバン講師によるKEKの概要説明と御本人の進路、キャリアについてお話しいただきました。

生徒の感想は以下の通りでした。

「放射線を見れたり研究者の生の声を聞けたりいい経験になりました。」

「理系の研究はなんでも極めればやっぱり英語が必要なんだなと思いました。」

「学校の授業では扱わなそうな細かい所放射線のなど聞けてよかった。」

「大きな好奇心や強い憧れはここまで人の力を発展させているということ、またその起源を作った偉人たちの凄さが改めて伝わりましたし、KEKについてより調べてみたいと思った。」

「やはり単語がわからないと意味の推測すらできないので、単語を覚えるべきだとは感じた。」

「研究室の会話が英語て行われていると仰っていたこと。」

「英語でコミュニケーションを取ることが出来れば、海外に行ったり海外から来た人と話したりするときに役に立つし、自分の視野がもっと広がるので英語を話す能力はとても大事だと感じました。」

物理の魅力と英語の必要性について感じることができる1日となりました。

令和4年度SSH全国発表会

8月3日(水)、4日(木)にSSH全国発表会に本校の生徒2名が参加しました。

表記の発表会は、全国のSSH校が兵庫県神戸の国際展示場に集まって行う発表会です。

平塚江南高校からは3年生のゼミ代表として「バイオエタノールの培養方法の比較」という研究で発表してきました。当日は他のSSH校の生徒や教員、大学教員、審査員など様々な人に説明しました。また、他の学校の発表を聞く時間もあり、興味深い発表を説明してもらうことができました。

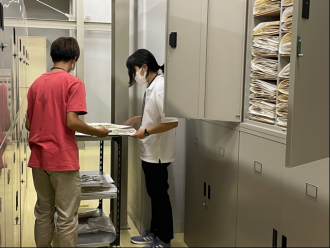

サイエンス・インターンシップ「博物館学芸員実習」

昨年度に続いて、8月1日(月)~3日(水)の3日間、サイエンス・インターンシップ「博物館学芸員実習」が行われました。

生命の星・地球博物館で今年度は4人の生徒が、様々な施設の見学と体験をさせていただくことができました。

Sejong Youth Forumへの参加

7月21日(木)、22日(金)に韓国のSejong City Office of Educationが主催する国際フォーラム、Sejong Youth Forumに本校生徒10名が参加しました。"Our Planet Matters."がテーマで、地球環境についての講義を聞いたり、韓国をはじめ、トルコやカザフスタン、マレーシアなど合計8ヵ国の高校生と地球環境について議論したりしました。

令和4年度平塚江南高校SSH始動!

4月11日(月)から2年生(76回生)で「共創探究Ⅰ」、1年生(77回生)で「共創探究基礎」の授業が始まりました。

この「共創探究Ⅰ」という授業は大学のゼミのような授業で、生徒はそれぞれテーマを決めて、研究に取り組みます。研究後の発表まで楽しみですね。

また、1年生の「共創探究基礎」は「情報Ⅰ」と「総合的な探究の時間」を融合させた科目です。これからの情報社会のなかでの情報モラルや学習端末の使い方など様々なことを学んでいます。

SSH生徒研究発表会にてポスター発表賞を受賞しました

8月5日木曜日、神戸国際展示場にて行われた令和3年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に、本校の生物部代表者3名が参加して参りました。

本校は「翼果の縦横比と種子散布能力との関係性」と題して、羽構造を持ち、回転して落下するカエデ種子における、理想の形状を探る研究について発表を行いました。

その結果、ポスター発表賞をいただくことができました。

ご助言・ご支援してくださった多くの方々に感謝申し上げます。

この経験を糧に、また研究を継続していきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします。

サイエンスインターンシップα~博物館のバックヤード体験in生命の星地球博物館~が行われました。

内容

地域の公的機関における体験を通して、科学の有用性と職業観、倫理観の育成を図ること

を目的として、サイエンスインターンシップαが行われました。

主な内容は、神奈川県立生命の星・地球博物館での学芸員実習です。7月22日事前見学、28、29、30日の3日間で実習が行われました。

バックヤードの施設見学、地学分野、生物分野(哺乳類・植物)の標本登録や収蔵作業など、学芸員の皆さまに指導していただくことができました。体験のレポートはGoogle Classroomで蓄積し、これから体験レポートのスライドを作成します。

サイエンスインターンシップβが8月末にオリエンテーションをして始まります。

分類された標本を収蔵庫に格納する本校生徒

令和3年度第1回SSH講演会を実施しました

7月12日月曜日午後、本校卒業生でもあり、現在、医療機器開発コンサルタントとして御活躍されている野川淳彦さんを講師にお招きし、SSH講演会を実施しました。演題は「医療器開発の実際」。テルモ株式会社で勤務されていた経験から、近年コロナウイルス感染症の重症患者への措置で名前をよく聞くようになったECMO(体外式膜型人工肺)や、その他人口肺開発に係るエピソードについて御講演いただきました。開発の裏側には多くの失敗が積み重ねられていることや、実験環境や考え方など、日本と海外の違いなどについてもお話いただき、SSH事業で言われるような「国際的に活躍する科学技術人材」、「新たな価値を創造する探究力」とはどういうことなのか、具体的なイメージを湧かせることができました。講演の最後には高校生に向けたメッセージもいただき、それらの言葉は生徒たちに強く印象に残ったようでした。また、講演後の質疑応答も活発に行われ、大変充実した講演会となりました。

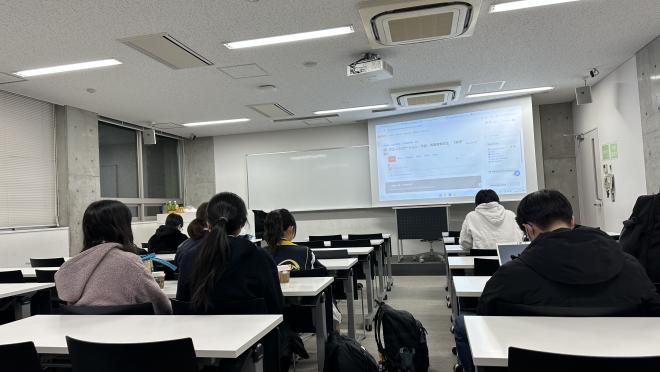

※今回の講演は新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、人数を制限して1教室で行い、その様子を各教室へライブ配信するという形態で行いました。

神奈川新聞「教室に行こう」で紹介されました

神奈川新聞(5月10日)「教室に行こう」で本校の「共創探究基礎」の活動が紹介されました。

Web版「カナロコ」(外部サイトへリンク)でもご覧いただけます。(サイト内で「教室に行こう」を検索)

SSH講演会

11月13日金曜日の午後、本校卒業生でもある名古屋大学の森郁恵教授による講演会が、1年生を対象に実施されました。「線虫をモデルとした生命科学のフロンティア研究~前例を作り、道を創る~」をテーマに、SSH1期生である1年生に向けて、ご自身の専門の内容や、研究者にに必要な力についてお話しいただきました。生徒は熱心にメモを取り、活発な質疑応答も見られ、大変有意義な講演でした。

共創探究基礎 公開研究授業

令和2年11月13日の金曜日3校時に、1学年の「共創探究基礎」の公開研究授業が実施されました。この公開研究授業は県の理数教育推進校を対象としたもので、オンラインにより限定公開されたものです。授業では、探究活動のプロセスの中でも特に重要な「問いを立てる」という内容を扱い、課題の内容について種類別に問いを立て、その原因を分析する活動をグループで取り組みました。授業の最後にはいくつかのグループが発表し、全体で共有しました。かなり難しい課題に取り組みましたが、生徒は個々の意見をタブレットを活用してグループで共有し、問いを立てることの意義をよく理解できました。

共創探究基礎、[mission]自分をプレゼンする

1年生の「共創探究基礎」では、入学後初めての三者面談で、生徒が入学後に感じたことや進路希望について、担任と保護者にプレゼンテーションする準備をしています。

Googleスライドを使い、興味関心のあること、進路や志望大学の入試に必要な教科科目など、話すことを考えます。

スライドができた生徒は、担当の先生にプレゼンテーションし助言をもらって、さらにブラッシュアップしていきます。

さあ、三者面談では自分のイメージ通りのプレゼンテーションができるでしょうか。

(画像左:各自スライドに書くことをプリントに書き、作業に取り掛かります。)

(画像中:スライド作成作業中)

(画像右:作ったスライドについて、廊下で先生に助言をもらい、ブラッシュアップします。)

平塚江南SSH始動!!

平塚江南高校の75回生は、授業の中で情報端末の活用を目的としています。

本校独自教科「共創・探究」で1年生の「共創探究基礎」が始まりました。

これは、「情報」と「総合的な探究の時間」を融合させた科目です。

まずは、情報端末の使い方や、情報モラルや活用方法を学習し、研究活動の基礎を学んでいきます。

※画像は、分散登校時と、分散登校後の授業の様子です。