更新日:2025年3月7日

ここから本文です。

国際理解教育

目的

自国の文化とは異なる様々な文化を知ることをとおして、他者理解やコミュニケーション能力を育むとともに、自国の文化への理解を深めながら、自己の在り方生き方を考える。

内容

- 第2外国語(スペイン語・フランス語・中国語・ドイツ語)が2年次・3年次に選択できます。

- 1年次必修「総合的な探究の時間」で海外の様々な国の文化や地理、国の様子などについて学習します。

- 外国語検定合格者(英語・ドイツ語)を育成します。

- 図書室に専門のコーナーを設置しています。

青年海外協力隊元隊員・元シニア海外ボランティアとの交流会

青年海外協力隊の元隊員・シニア海外ボランティアの方の実践及び経験を聞くことにより、発展途上国の現状を理解し、国際化時代に一人ひとりがどのように対応したらよいかを考えます。

海外からの留学生との交流会

ネパール・ベトナムなど各国からの留学生との交流を通じて、世界の現状への理解を深めるとともに、国際化時代に生徒一人ひとりがどのように対応していったらよいかを考えます。

第2外国語

第2外国語って??

広義には、外国語の中で最も優先的に身に付ける言語を「第1外国語」、その他の必要に応じて身に付ける外国語を「第2外国語」として扱います。どの言語を第1外国語として扱うかは、その国や地域の教育機関などによって様々です。

保土ケ谷高校では、「英語」を第1外国語として必修科目に、「スペイン語・フランス語・中国語・ドイツ語」を第2外国語として自由選択科目に設置しています。

スペイン語

スペイン語の授業では、単語や初歩的な文法・日常会話を学びます。授業内ではスペイン語のニックネーム(カルメンやアントニオなど)をつけてやりとりを行うなど、楽しい雰囲気で学習に取り組みます。

フランス語

フランス語の授業では、単語や初歩的な文法・日常会話を学びます。ときにはゲーム形式にしたり民謡や映画などの文化に触れることで、フランス語を身近にとらえ分かりやすく授業を進めます。

自由選択科目の中でも特にフランス語は難易度が高く希望者も多いため、1クラスに講師が2人つくティームティーチングを実践しています(うち一人はフランス人講師)。

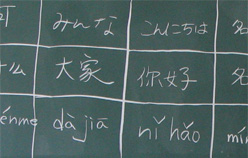

中国語

中国語の授業は、発音の基礎「四声」・読み書きの基礎「簡体字」を繰り返し練習し、授業内でのやりとりを中国語で行うなどまず慣れることから始まります。また、日常会話の練習では自己紹介から始め挨拶や簡単な会話などができるように練習します。

生徒からは「中国に行った時に使い、少し通じた。」「アルバイト先で使ってみた。」などの話もあり、日常生活でも意欲的に使っているようです。

ドイツ語

ドイツ語の授業では、文法や日常会話の基礎を学びます。ドイツ語は英語と似ていることから英語と比較しながら授業をしたり、ときには映画や歌曲などを鑑賞することで本場の発音や言葉の微妙なニュアンスなどへの理解を深めます。

ちなみによく「ドイツ人は旅行好き」といわれますがその通りで(?)、世界各国の観光地で「英語は通じないけどドイツ語なら通じる」という場所はかなりあるようです(歴史的背景が関係していたりもしますが)。ドイツ語講師の先生によると「東ヨーロッパではどの地域でもほぼ通じる。」とのことです。