希望ケ丘高等学校 全日制 > 特色 > 令和6年度SSHとしての取り組み > 令和6年度 Scuolaセミナー・Scuolaキャンプ

更新日:2025年9月12日

ここから本文です。

令和6年度Scuolaセミナー・Scuolaキャンプ

令和6年度Scuolaセミナー令和6年度Scuolaキャンプ

令和6年度Scuolaセミナー第11回「JAXA_筑波宇宙センター」(研究施設訪問企画)

令和6年度Scuolaセミナー第10回「小惑星のデータ分析」

令和6年度Scuolaセミナー第9回「素粒子で探る宇宙のなぞ」

令和6年度Scuolaセミナー第7回「理化学研究所」(研究施設訪問企画)

令和6年度Scuolaセミナー第4回「KEK」(研究施設訪問企画)

令和6年度Scuolaセミナー第3回「製薬会社研究員の仕事」(研究施設訪問企画)

令和6年度Scuolaセミナー番外編「サイエンス・ダイアログ」

令和6年度Scuolaセミナー第1回「ハドロン宇宙国際研究センター/千葉大学」(研究施設訪問企画)

Scuolaセミナー

Scuolaセミナーは、放課後や土曜日、日曜日等に大学や企業から講師を招き、講義・ワークショップ・実験等を通した体験的な学びの場として実施しています。

(令和5年度のScuolaセミナーの記録はこちらをご覧ください)

第11回「JAXA_筑波宇宙センター」

令和7(2025)年3月20日(木曜日)茨城県つくば市にあるJAXA筑波宇宙センターへの施設訪問を行いました。入口のロケット広場ではH2.ロケットの実機が我々を迎えてくれました。この広場には太陽系の1,000億分の1の縮小モデルが地面に展示されており、はやぶさたちが訪れたイトカワとリュウグウを探すのを楽しみながら見学を開始しました。今回、人気のスペースドームという展示場がリニューアルのため閉鎖中であり、臨時展示室と施設内団体ツアーにのみ参加となりました。

【ロケット打ち上げ音響体験】

種子島宇宙センターから打ち上げられるロケットの発射音を発射の映像とともに体験します。現地で録音された音ではありますが、音響機器が故障しないように実際よりも小さい出力にしてあるそうです。映像と音のずれからドップラー効果を実感できました。

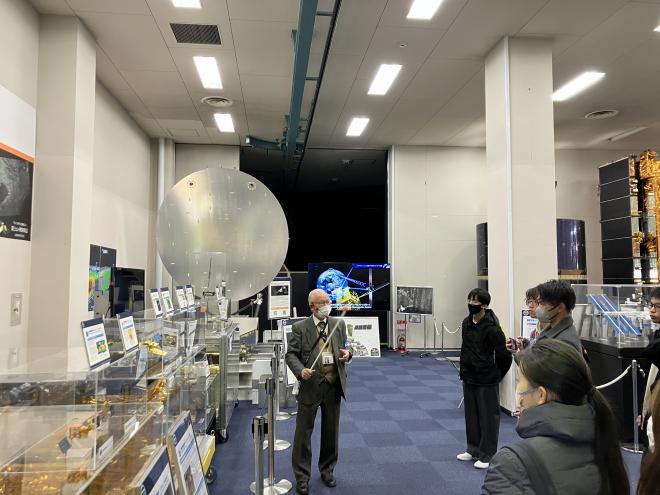

【臨時展示室・見学】

JAXAの宇宙開発の研究・開発の現場としての様々な取り組みを理解するための展示を見学しました。歴代の打ち上げた衛星をずらりと展示してあり、衛星の用途や形の移り変わり、打ち上げロケットの変遷をわかりやすく説明していただきました。また宇宙服の新旧や宇宙食のラインナップも興味を引くものでした。高校生と食品加工会社とJAXAのコラボレーションで実現した鯖缶など、高校生の参入はわが校でも一考に値するのではないでしょうか。

【団体ツアー】

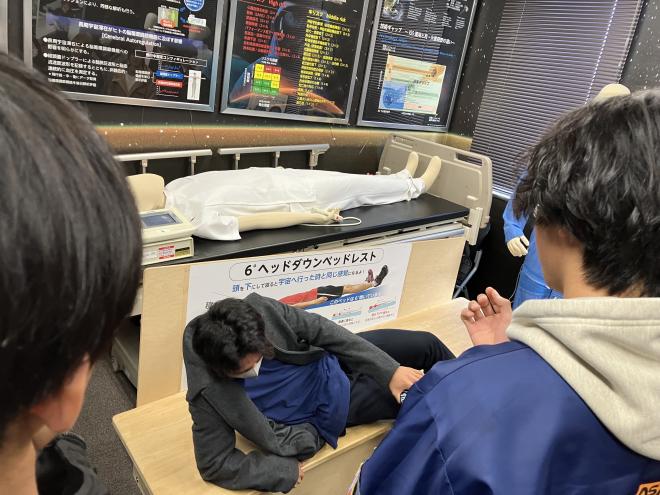

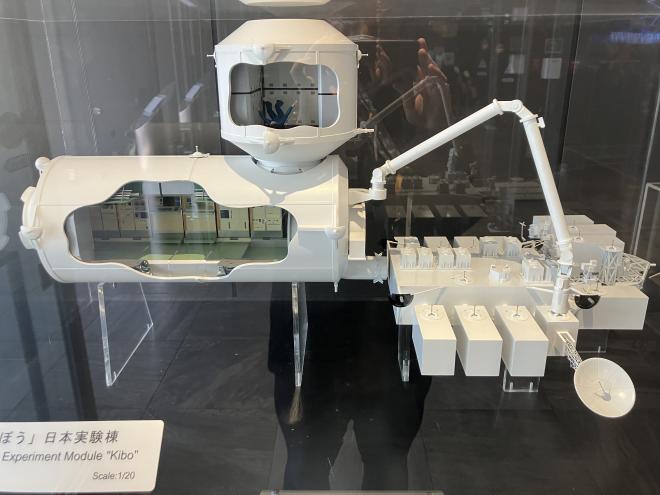

日本で最大規模の宇宙航空開発施設の一部を見学しました。ここでの大きな収穫は、ISSの業務と管理を見られたことです。宇宙飛行士となるための訓練施設は映画『宇宙兄弟』でも使用された施設です。つい先日ISSに出発された大西宇宙飛行士からのメッセージを受け取り、見学がスタートしました。宇宙空間の滞在に必要な訓練装置やISSでの実験内容についての展示は非常に興味深いものでした。なかでも6°ヘッドダウンベッドレストは、無重量状態を味わえるものです。ベッドに横たわると、体液が頭に上る感覚があり、違和感が味わえます。また、ISSの監視・管理を行うオペレーションセンターを業務中にもかかわらず見せていただき、実務の緊張感も味わうことができました。

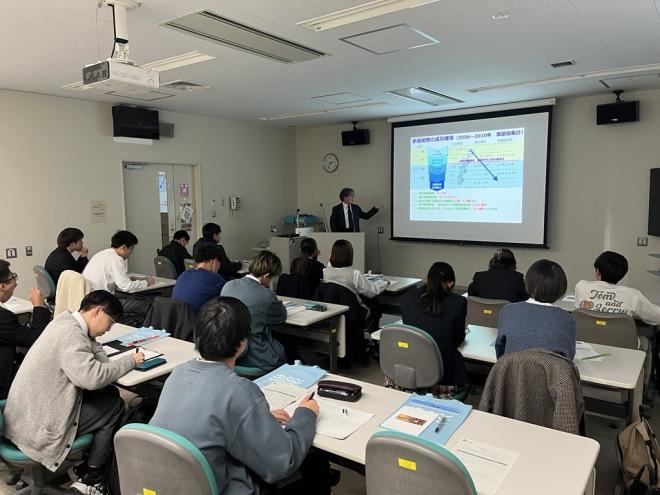

第10回「小惑星のデータ分析」

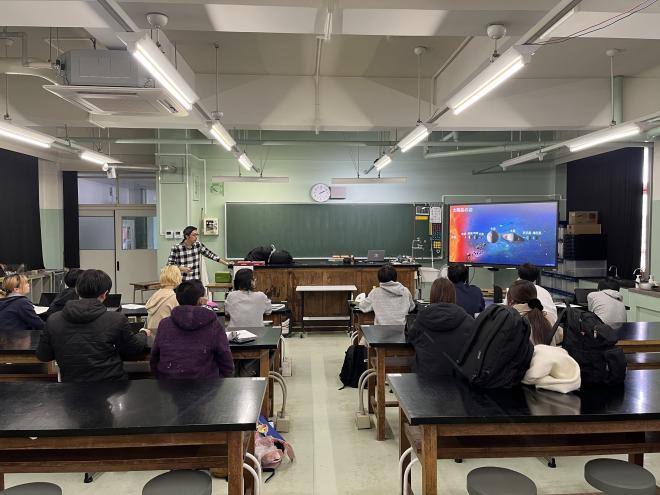

令和7(2025)年2月8日(土曜日)に、小惑星について学ぶためのScuolaセミナーを開催しました。講師は、北海道大学大学院理学研究院の 鎌田 俊一 准教授です。

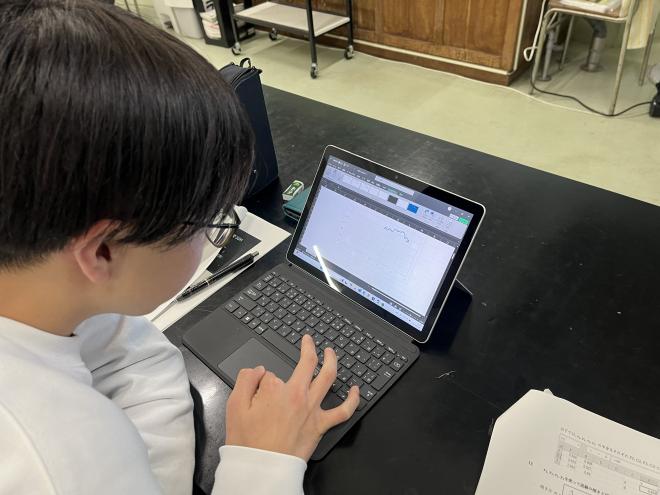

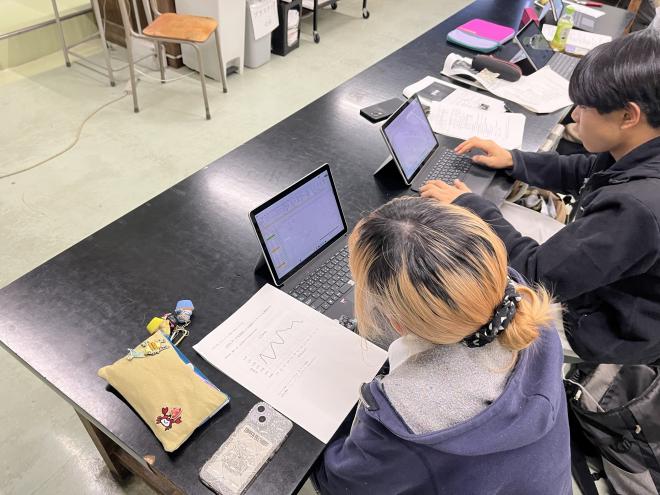

惑星や小惑星の成り立ちや構成について説明していただいた後、JAXAが公開しているデータを使用し、パソコン操作で小惑星の成分を分析しました。生のデータを使用して分析することで、実際の研究者が行っていることを学べる貴重な機会になりました。

講義後は、小惑星ごとに担当を決め、個人で分析を行いました。

手の届かない、はるか遠くの宇宙にある小惑星についてデータ分析を行うことで、その成り立ちを知ることができ、宇宙についてさらに興味を持つことができたと思います。

第9回「素粒子で探る宇宙のなぞ」

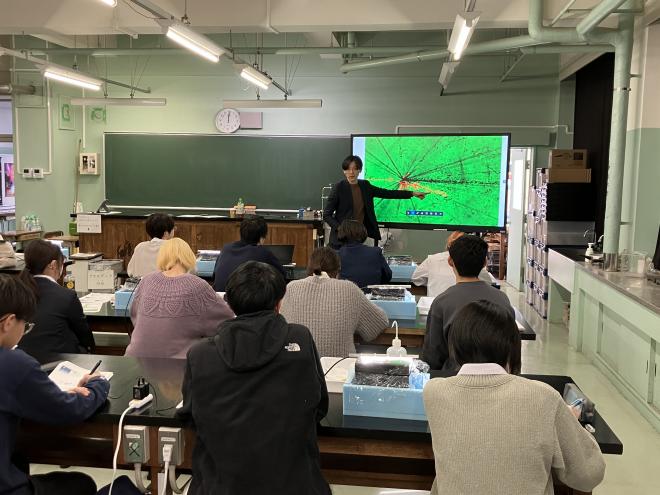

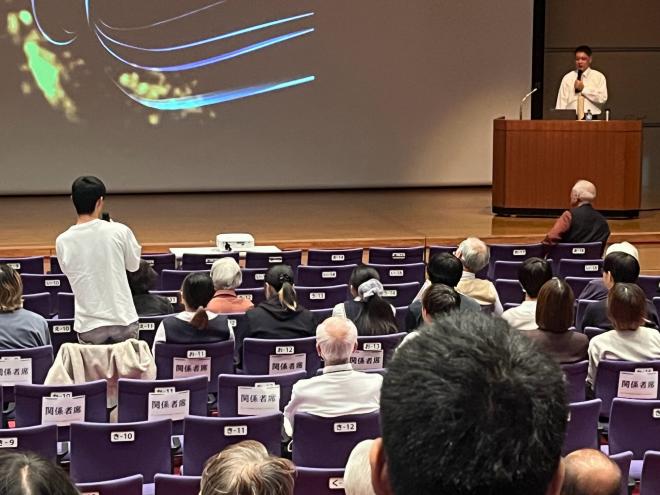

令和7(2025)年1月25日(土曜日)に、素粒子と宇宙について学ぶためのScuolaセミナーを開催しました。講師は、東邦大学理学部物理学科の 中 竜大 准教授です。

自然は何からできているのか、という人類の根源的な問いを研究する素粒子物理学について、高校生向けにわかりやすく説明してもらいました。素粒子物理学の発展の歴史や、素粒子理論が宇宙の理解にどのように関連しているのかを紹介していただき、生徒が科学研究のあり方について学ぶ貴重な機会になりました。

素粒子の研究は、物質の究極の構造を解明するだけでなく、宇宙の進化の解明とも結びついていることにワクワクした生徒も多かったのではないでしょうか。素粒子物理学に興味を持ってくれた生徒がいると嬉しいです。

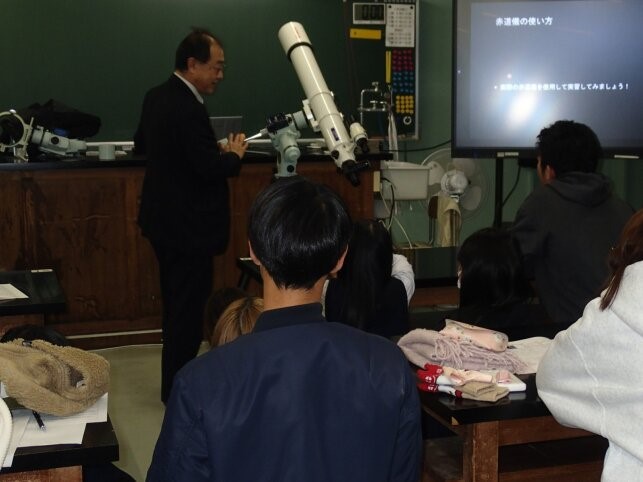

第8回「天体観測基礎」

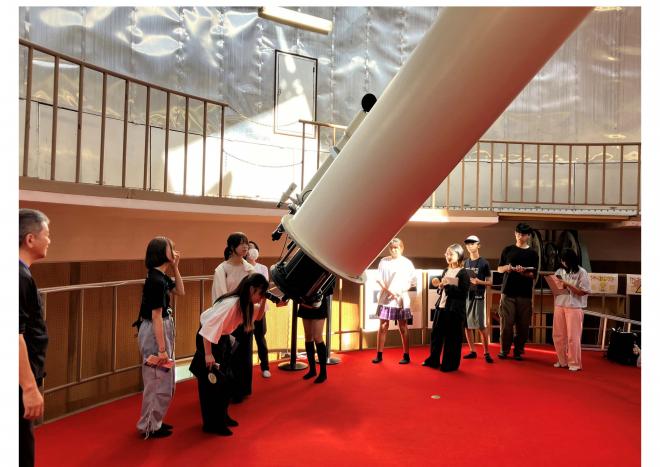

令和6(2024)年12月11日(水曜日)本校にて天体観測の基礎を学び、秋・冬の星空を観察しました。講師として招いたのは、青少年センターの山田幸一氏です。

【天体望遠鏡の構造と使い方のレクチャー】

【屋上での望遠鏡のセッティング】

風が強くいつもより肌寒く感じました。

【月、金星、木星、土星の観測】

観測対象のとらえ方とオートドライブ(天体追尾装置)の使用法を学び、各種天体を観測しました。

その他、目視による星座観測も行い、夏の大三角が西の空に沈み、秋の星座が天頂に来る移り変わりを確認しました。風により雲が多くなってくると観測対象の天体が見えづらくなります。

最後に木星の衛星エウロパが木星本体の表面を通過しているのを観測して終了となりました。

講師の山田氏は、生徒自身で観測会を開催できるようなスキルを身に着けさせるのを目標にしたい。とおっしゃっていました。この貴重な機会をいただき、青少年センターには深く感謝するとともに、次の機会も実現するよう願っております。

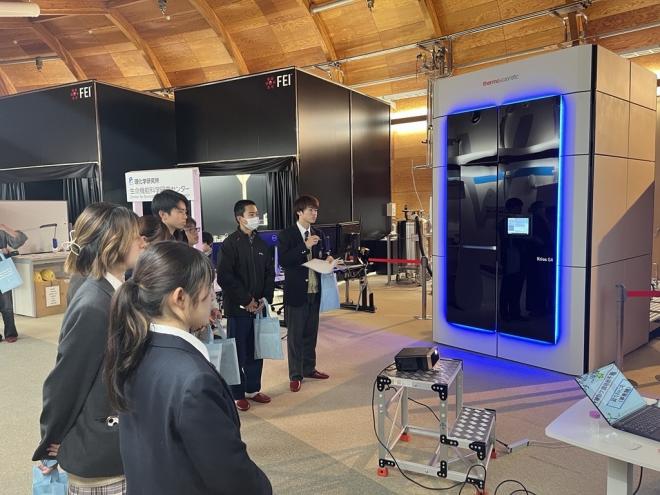

第7回「理化学研究所」(研究施設訪問企画)

令和6(2024)年11月29日(金曜日)に、横浜市鶴見区にある研究施設「理化学研究所(横浜キャンパス)」の生命機能科学研究センター(BDR)を訪問・見学してきました。

初めに、研究支援部総務課の職員から、研究所の歴史と現在の研究内容について講義をいただきました。その後、生体分子動的構造研究チームの嶋田一夫チームリーダーより、薬ができるまでの流れと、理化学研究所で行われている研究内容について講義をいただきました。

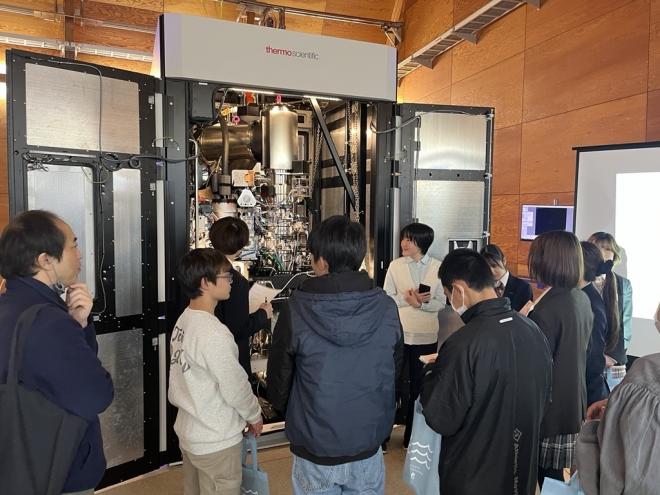

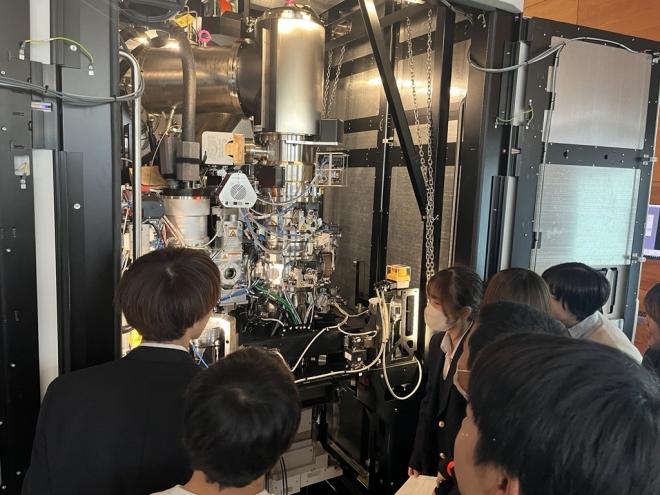

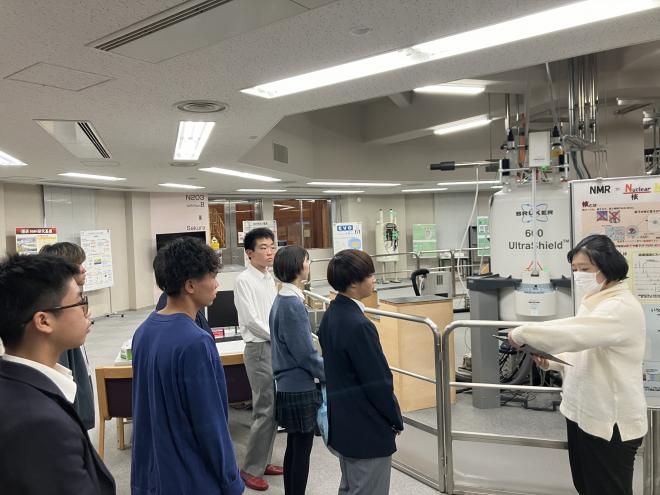

「クライオ電子顕微鏡」と「NMR(核磁気共鳴)設備」の2班に分かれ、それぞれの研究施設を案内していただきました。それぞれの場所では、実際に装置を操作されている研究員から説明もいただきました。

「クライオ電子顕微鏡」

実際に観測する粒子はこの装置の下部にある、とても小さな部分。分子レベルの観測を行うため非常に大きな装置となっています。

「NMR(核磁気共鳴)設備」

このような機会をいただき、理化学研究所横浜キャンパスの皆様、本当にありがとうございました。

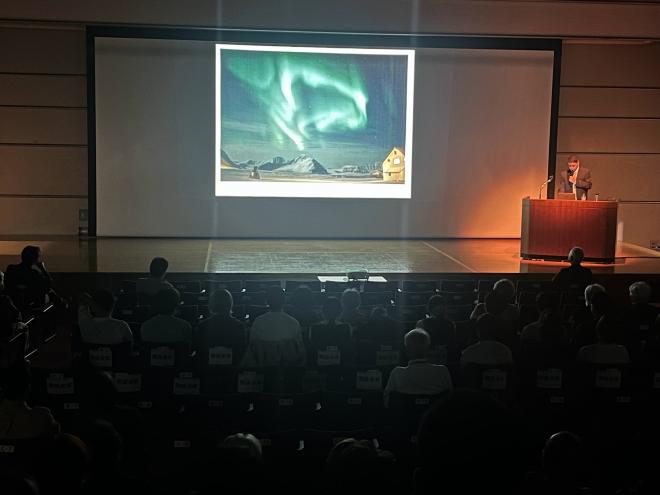

番外編2「オーロラの科学」

令和6(2024)年10月26日(土曜日)に、横浜市旭区文化センターで行われた講演会「オーロラの科学」講師:塩川和夫様に参加しました。

名古屋大学及び名古屋大学宇宙地球環境研究所にて、地上からのオーロラ・大気光や電磁場変動の観測を行っている塩川様より、オーロラの仕組みと日常生活との関わりについて講演をいただきました。

講演会中は、質疑応答の時間も取っていただき、多くの参加者からの質問に答えていただきました。本校生徒も熱心に参加し、質問する場面もありました。

講演終了後は、本校生徒に向けた講義をいただき、また、オーロラについてや研究をすることについて生徒との対話を交えながら進めていただきました。

このような機会をいただき、塩川様、桜蔭会の皆様、本当にありがとうございました。

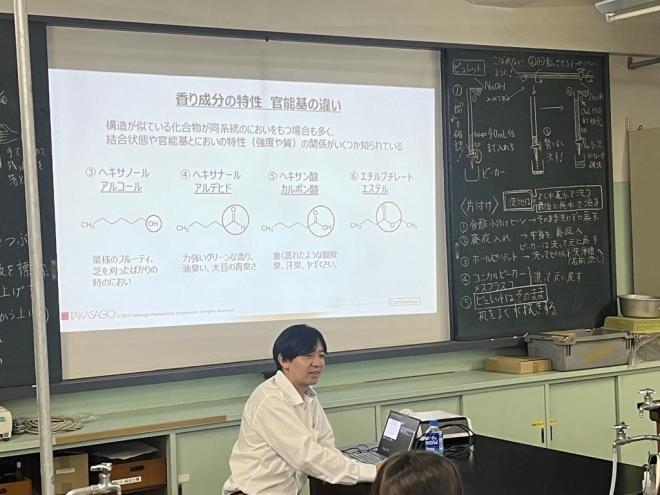

第6回「香りの科学」

令和6(2024)年10月5日(土曜日)に、「香りの科学」を本校で実施しました。講師は、高砂香料工業株式会社の研究員である、大森憲様と廣田幹弥様です。

初めに、社会の中で香りがどのような役割をはたしているのかの説明をしていただきました。

次に、高砂香料工業株式会社ではどのような研究をしているのか、また、香料ができるまでの研究者の仕事内容について講義をいただきました。

最後に、実際の香料のサンプルから、どのようなにおいに感じるかを話し合い、その香料同士を合わせることでどのようなにおいになるのか予想しました。

日常に溢れるにおいについて研究者としてのお話をいただくことができ、身近な科学に触れることのできる機会となりました。このような機会をいただき、高砂香料工業株式会社の大森様、廣田様、本当にありがとうございました。

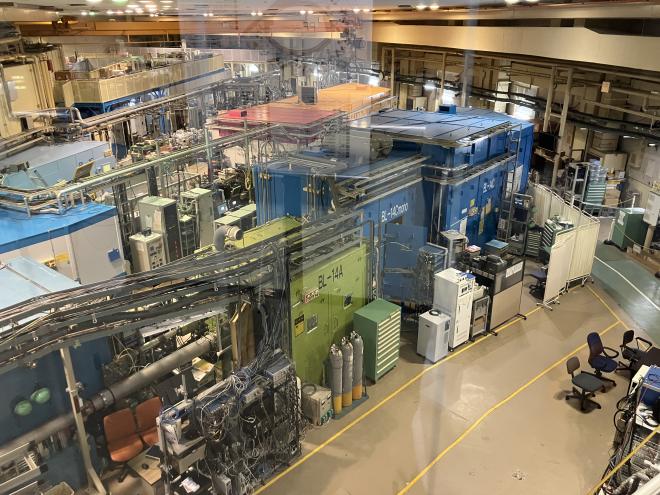

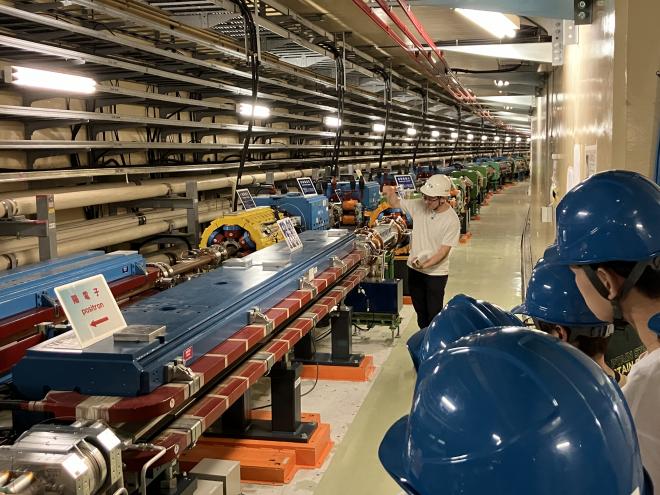

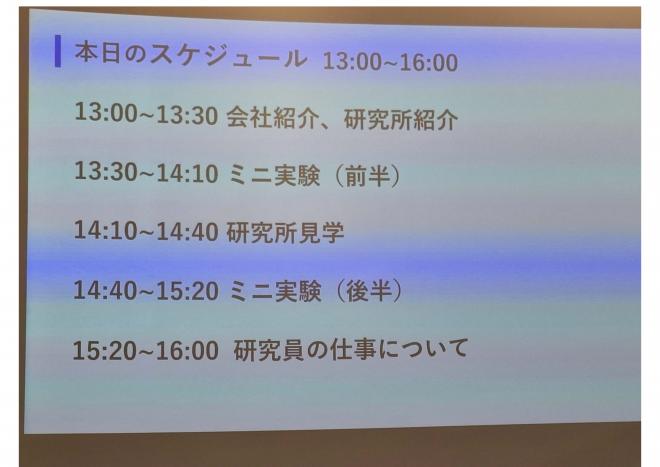

第4回「KEK」(研究施設訪問企画)

令和6(2024)年8月23日(金曜日)に、茨城県つくば市にある日本が世界に誇る高エネルギー加速器を用いた研究施設「KEK(高エネルギー加速器研究機構)」を訪問・見学してきました。

KEKに到着後は、展示ホールで概要説明を受け、4号館セミナーホールにて「加速器とチョコレートの意外な関係」というテーマで、放射光を利用した物質構造科学の研究について、研究者による講義を実施していただきました。

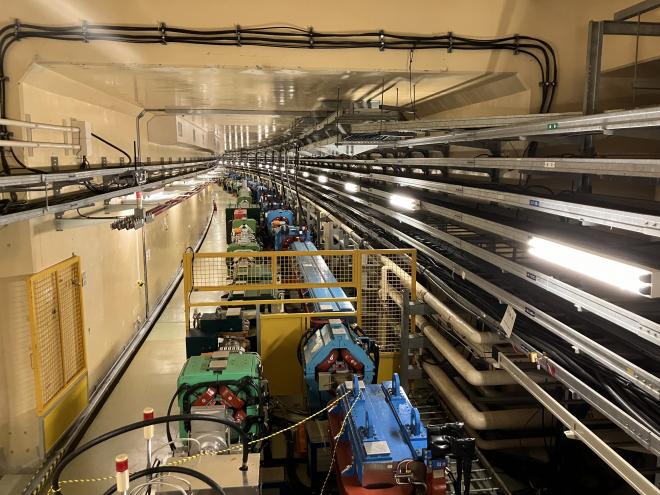

講義の後は、広大な敷地内をバスで移動して、放射光実験施設(フォトンファクトリー)を見学しました。

【放射光実験施設(フォトンファクトリー)】

加速器から発生する波長の短い光「放射光」を用いて、物質や生命を原子のスケールで観察し、様々な研究が行われています

タンパク質の構造や、はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの微粒子、チョコレートの美味しさに関係するココアバターの結晶の変化など、様々なものを“見る”研究があり、放射光を用いた解析が、物理・化学・生物・地学・医学分野の様々な科学研究に利用されていることに興味を持った生徒も多かったようです。

午後は、また広大な敷地内をバスで移動して、富士実験棟(SuperKEKBトンネル)を見学しました。

【富士実験棟(SuperKEKBトンネル)】

素粒子の謎を解明するために開発された周長約3kmの円形の加速器で、世界最高レベルの性能で実験が行われています

実験中には入ることができない地下の加速器施設を見学し、そのスケールの大きさに感動しました。電子と陽電子のビームラインの設計に目を輝かせている生徒もいました。

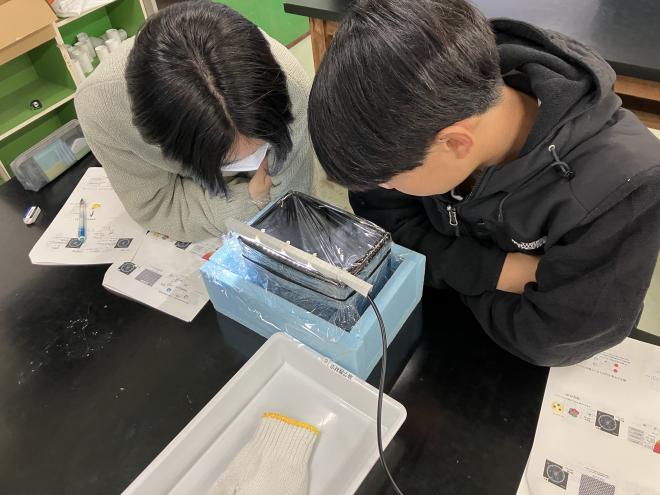

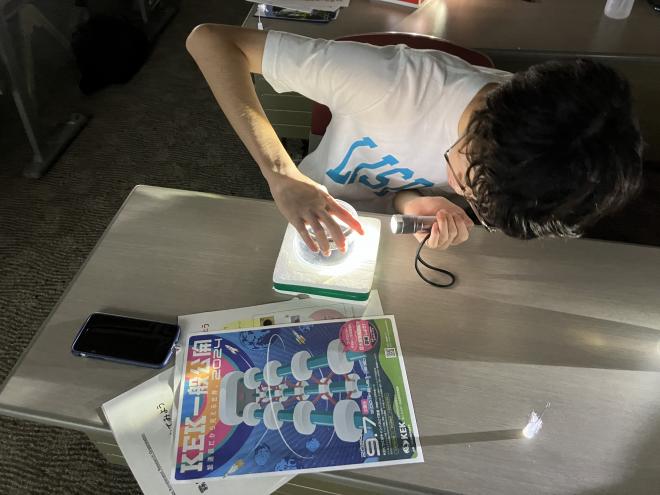

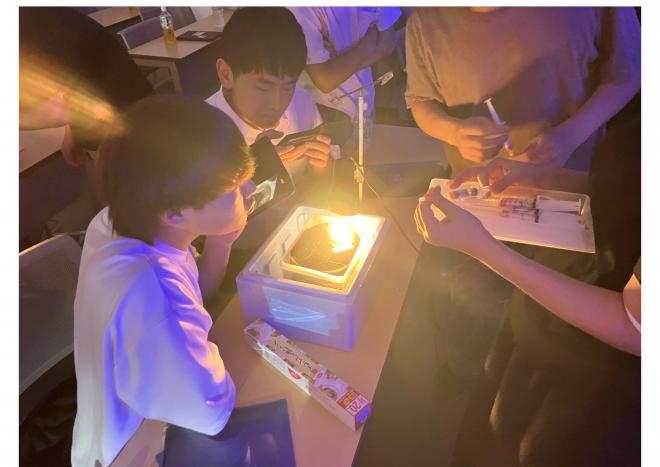

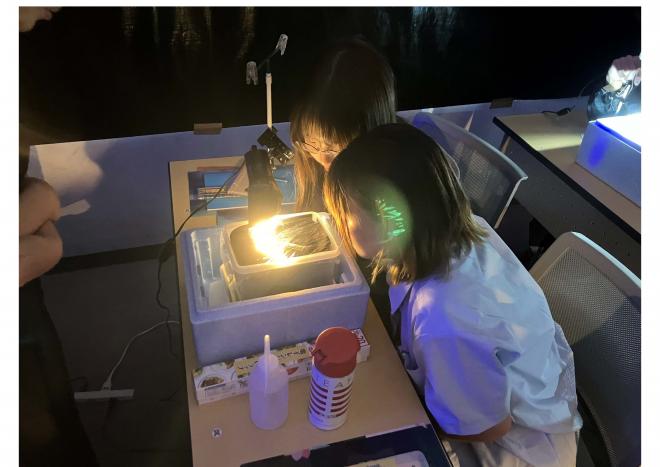

見学の後は、4号館セミナーホールにて霧箱を用いた放射線の観察をワークショップとして実施していただきました。

【霧箱を用いた放射線の観察】

霧箱の仕組みについて学び、目に見えない粒子を見ようとする工夫を知ることで、これまでの素粒子物理学の歴史、加速器がどのような研究に用いられているのかを考えるきっかけになりました。

自然界にある法則や物質の基本構造を探究する研究について学ぶことができ、とても有意義な一日になりました。

集合写真は4号館ロビーにて、加速器実験での粒子の飛跡が刻印された壁の前で撮りました。高校生のうちに最先端の研究施設を訪問できたことが大きな価値を持つことになると思います。

貴重な時間をつくってくださったKEKの皆様、本当にありがとうございました。

第3回「製薬会社研究員の仕事」(研究施設訪問企画)

令和6年8月20日(火曜日)に、標記のセミナーを開催しました。

戸塚にある中外製薬の研究所「中外ライフサイエンスパーク横浜」を訪問しました。

<スケジュール>

<講義の内容>

製薬産業という業界、製薬会社のしごと、医薬品の分類、医薬品の開発などについて説明していただきました。

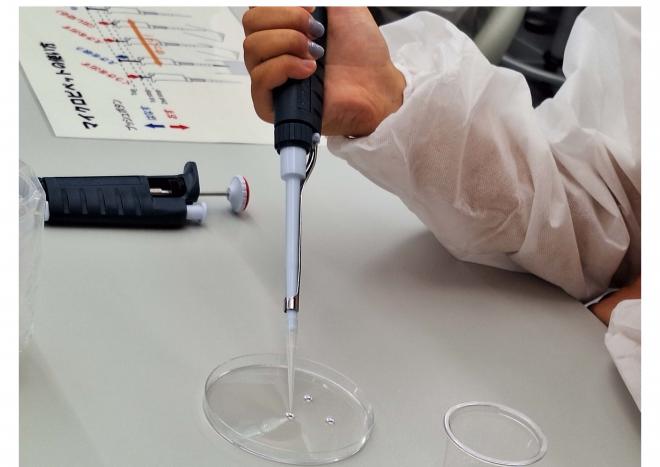

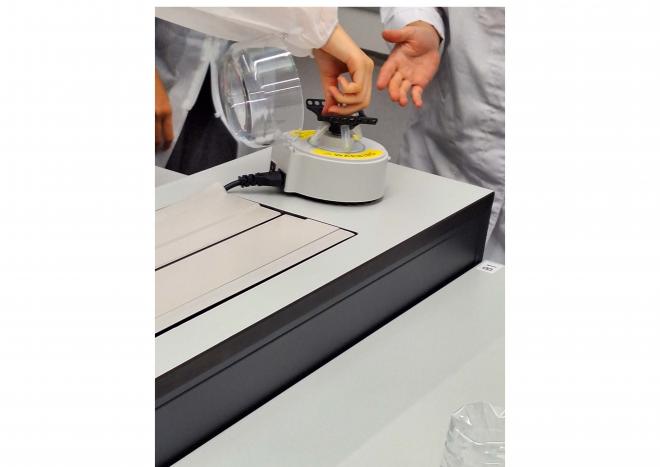

<ミニ実験~PCRの原理を目で見る~>

内容:

PCR法の原理をよりよく理解するために、反応条件(温度変化のサイクル数)を変化させた際のDNA増幅量を電気泳動で観察する。

機材:

マイクロピペット、サーマルサーキュラー、電気泳動槽

PCR法についての説明を受けたあと、マイクロピペット、サーマルサーキュラー、電気泳動槽という、学校にはない器具や装置を使用して、貴重な実験を体験することができました。

<施設見学>

研究施設も見学させていただきました。研究員の方々が研究しやすい環境であり、セキュリティや防災の対策もしっかりとした施設でした。(ここは写真撮影不可でした)

<現役研究員の方のお話>

現役研究員の方からは、薬の開発にかかわることや、研究者として働くにはなど、私たちが知りたかったことを中心にお話していただきました。

将来製薬業界で働きたいと思っている。まだ進路が具体的に定まっていない。

どちらにとっても大変満足度の高いセミナーでした。

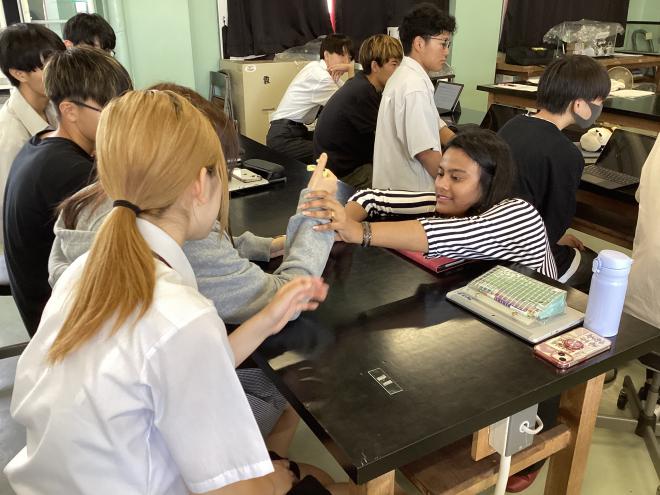

番外編「サイエンス・ダイアログ」

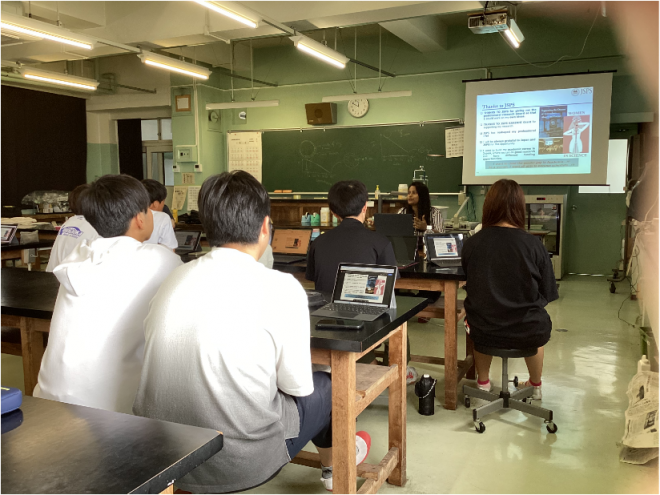

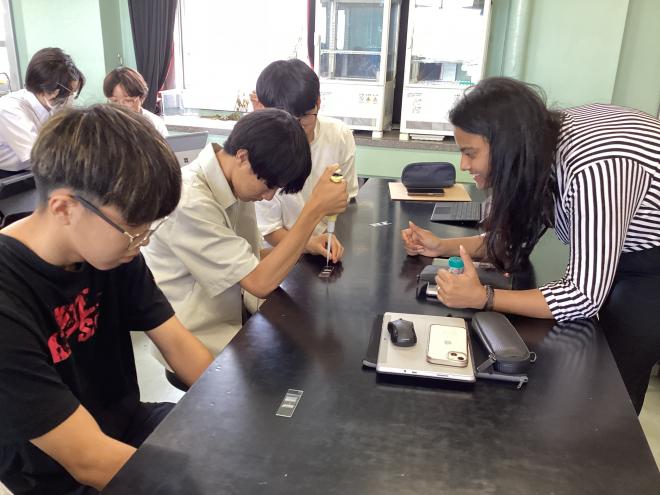

令和6(2024)年7月30日(火曜日)に、「サイエンス・ダイアログ」を本校で実施しました。講師は、東京大学大学院のDr.AnsuyaPalです。また、講義補助者として、東京大学大学院生増田和俊さんにもお越しいただきました。

サイエンスダイアログとは、日本学術振興会のフェローシップ制度により、世界各国より日本の大学・研究機関等へ研究のために滞在している優秀な若手外国人研究者(JSPSフェロー)を、講師として高等学校等に派遣し、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うプログラムです。

先生には「生体液摘の乾燥パターン形成原理からデータ駆動型病気診断まで」というテーマで講演していただき、研究者としての経歴・理由と、研究内容の概要・要点を英語で説明して頂きました。

実際にコーヒーリングを液摘により作成し、データをとることで、どのような研究をしているのか、生徒も実感を持ちながら体験することができました。

貴重な時間をつくってくださったDr.AnsuyaPal、増田和俊さん、本当にありがとうございました。また、講師の手配・助成を実施していただいた、日本学術振興会へお礼申し上げます。

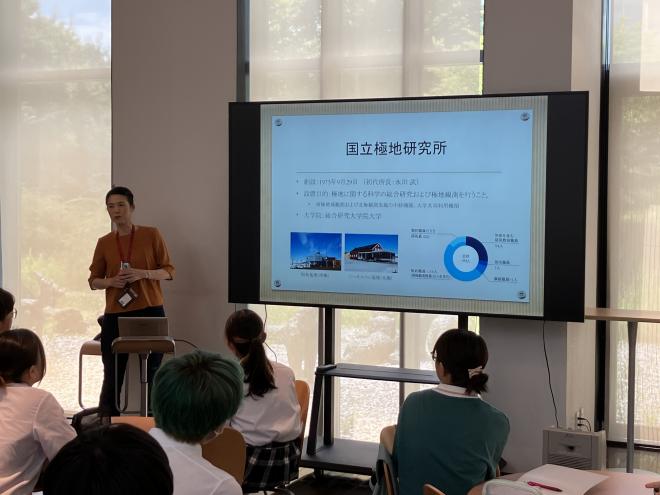

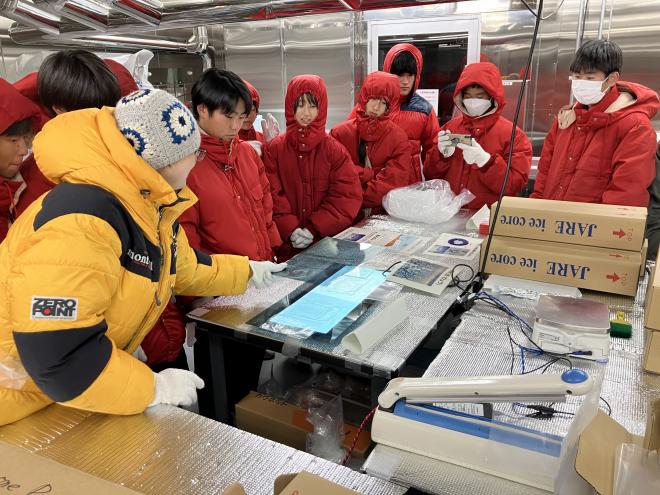

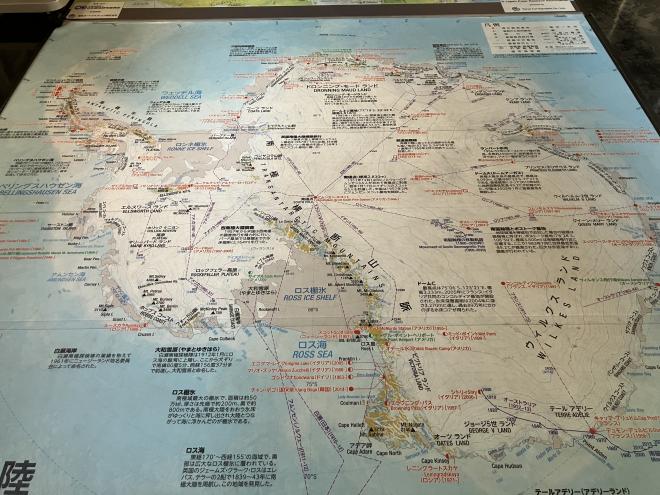

第2回「国立極地研究所」(研究施設訪問企画)

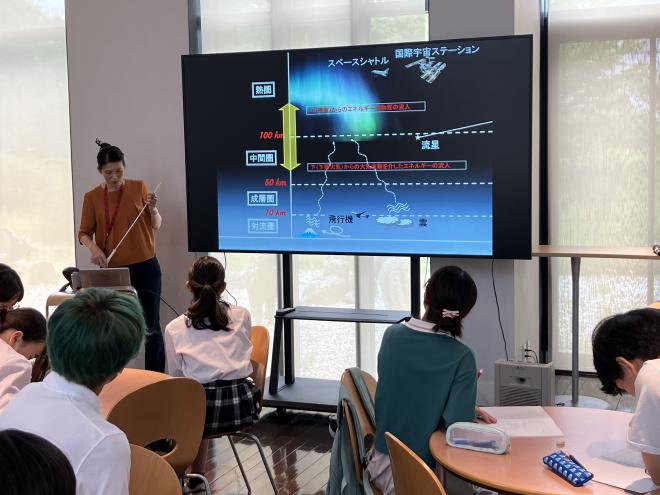

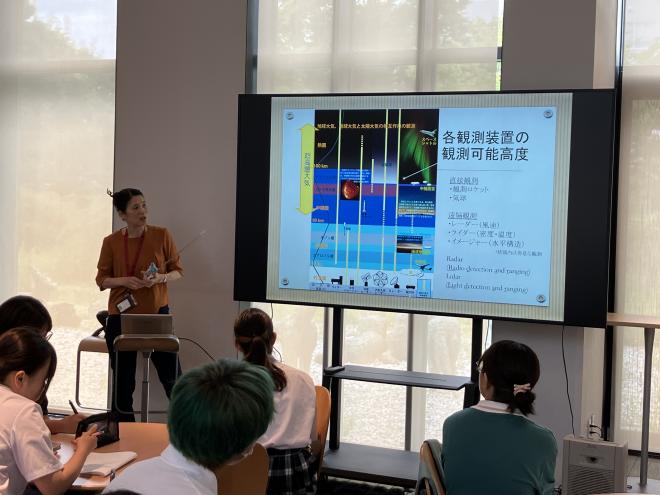

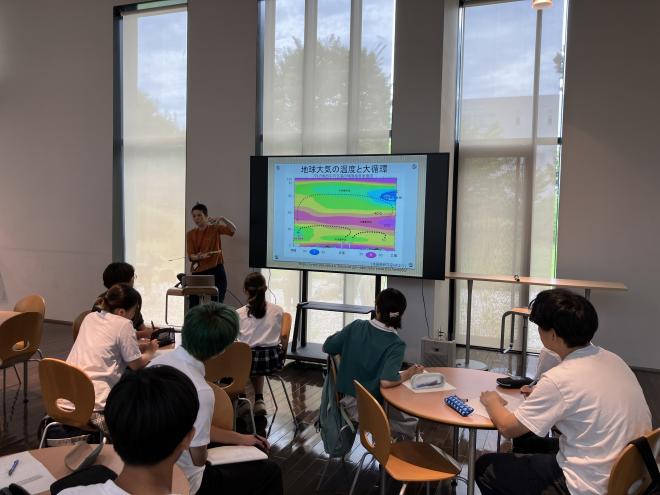

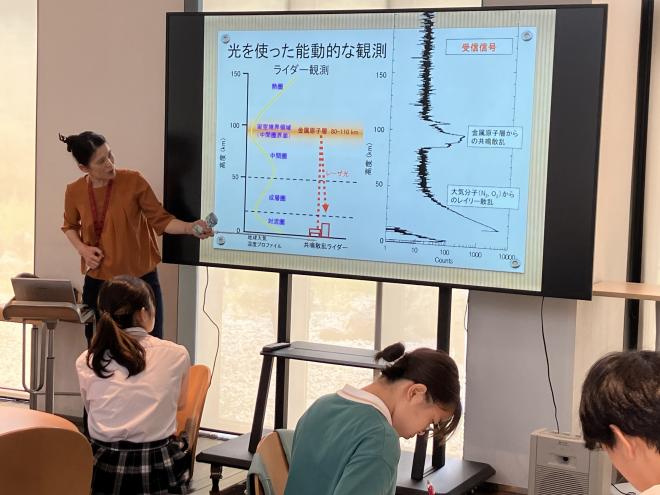

令和6(2024)年7月26日(金曜日)に、国立極地研究所を訪問し、南極や北極、地球の極地における研究について学ぶためのScuolaセミナーを開催しました。講師は国立極地研究所の宙空圏研究グループの江尻省准教授です。

先生には「宇宙と地球のはざまの大気を観測・研究する」というテーマで講演していただき、極地での研究の意義等を知るきっかけになるように国立極地研究所の概要と、高校生向けに研究内容を説明していただきました。

「何を知りたいから研究するのか」、「何を調べる(研究する)ために、何を観る(測定する)のか」という、研究の最前線で活躍されている方から聞けた科学研究のポイントは、今後の学びや課題研究の中でも活かされることだと思います。

講義の後には、南極地域観測隊の装備や物資が保管されている倉庫を見学しました。次の夏隊の出発までに、これから準備が進められていくようです。

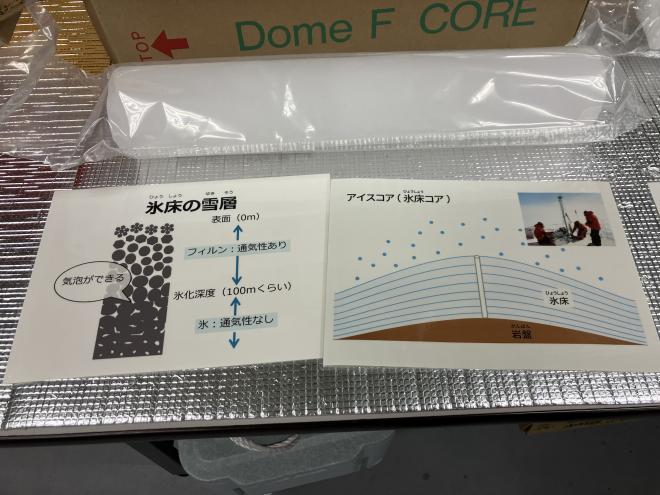

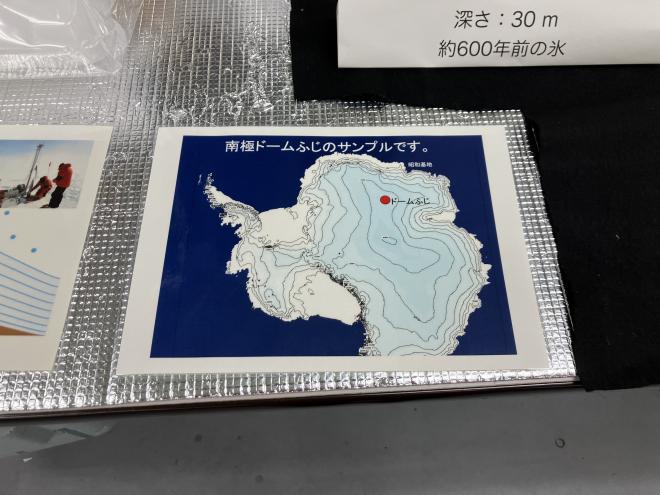

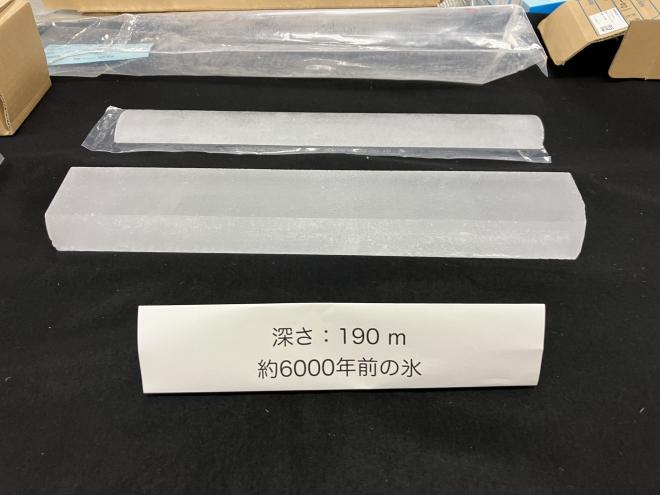

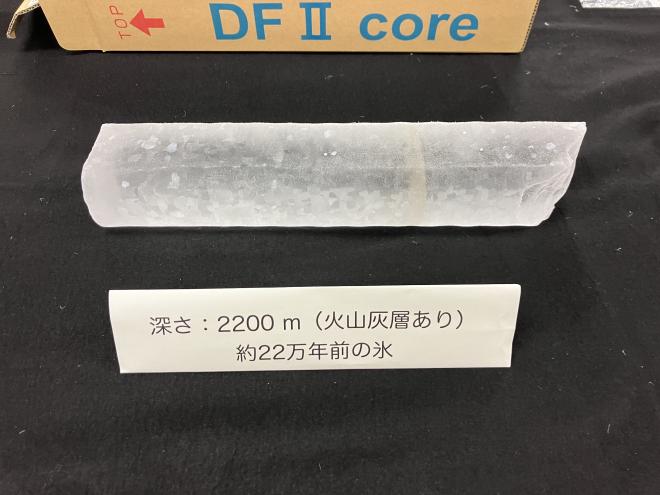

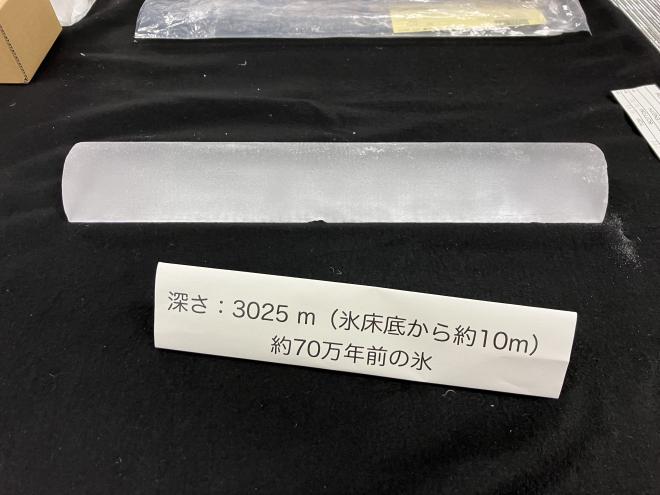

その後には、施設内の低温環境実験室を見学しました。南極にある日本の観測基地「ドームふじ」の近くのアイスコアについて、その分析からどのようなことがわかるのか、技術的な方法などを紹介していただきました。

実験室(-20℃)やアイスコアの保管庫(-50℃)の環境から、南極で採取したアイスコアの貴重さについても学ぶことができました。

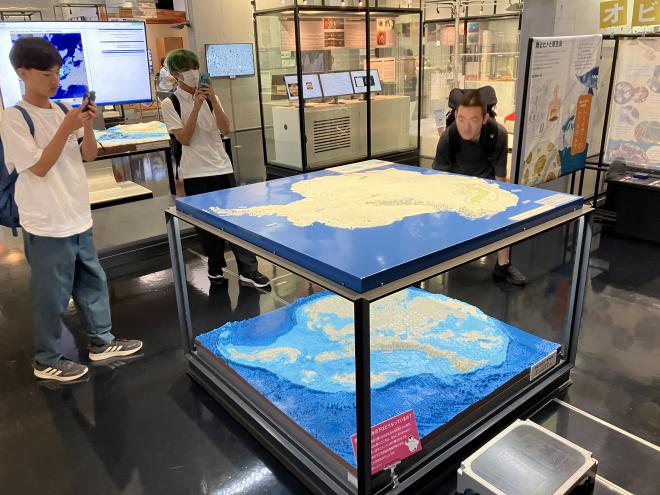

最後は、「南極・北極科学館」を自由に見学しました。実際の研究のイメージを膨らませて展示されているものや解説を熱心に確認する生徒の姿から、自分の学びを大切にしようとしていることがよく伝わってきました。

貴重な時間をつくってくださった国立極地研究所の皆様、本当にありがとうございました。

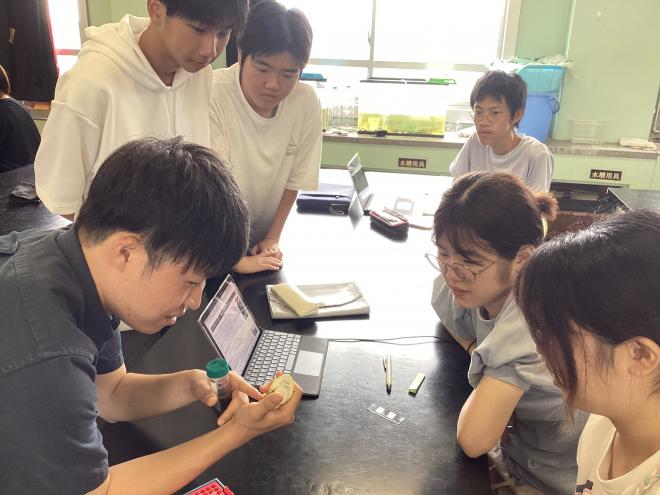

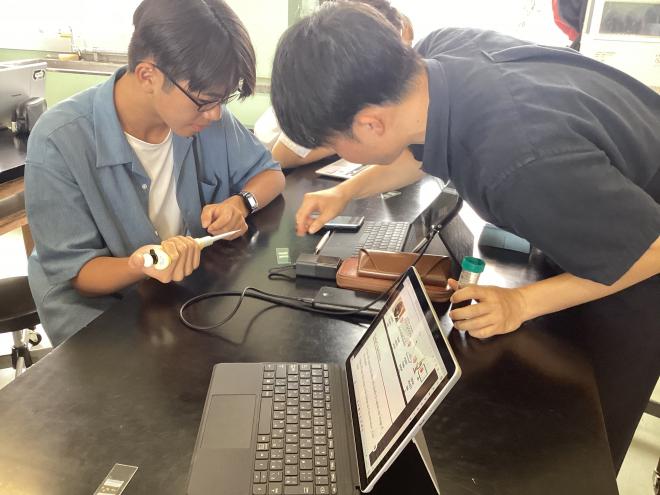

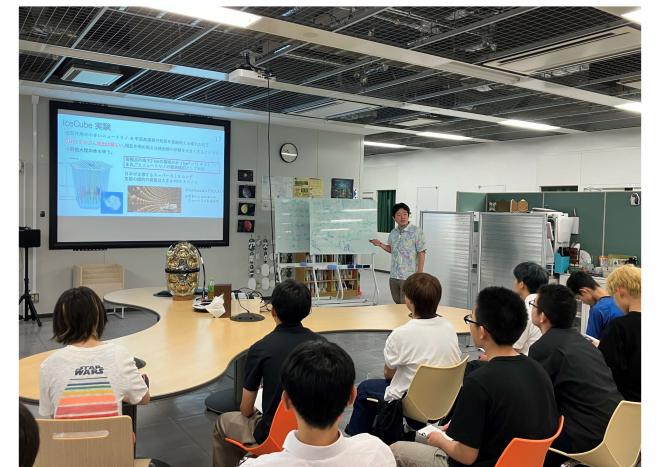

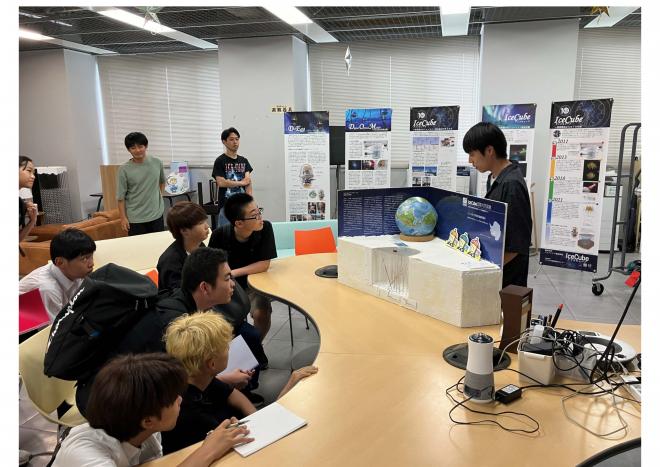

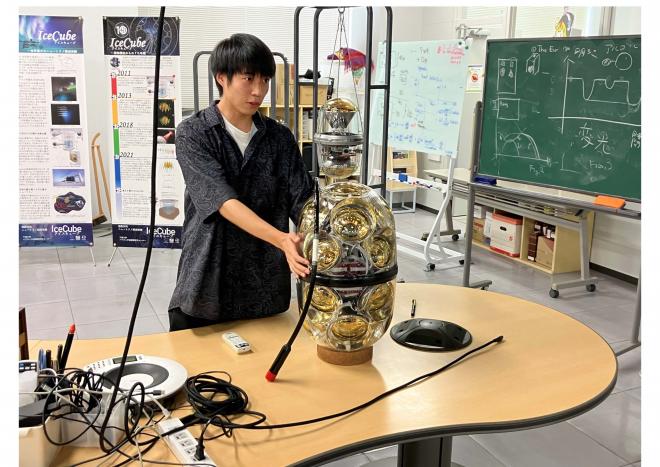

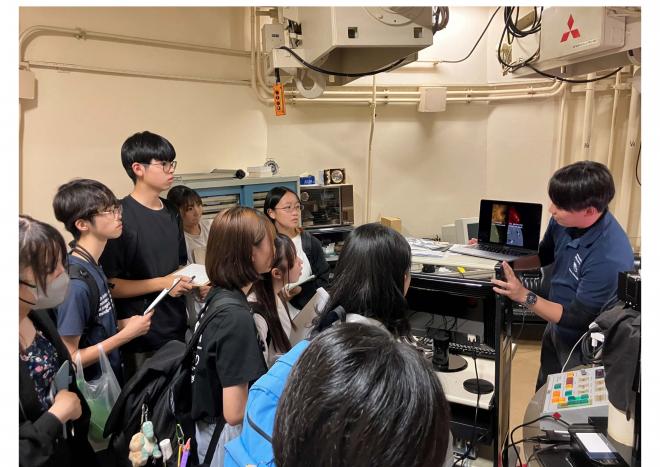

第1回「ハドロン宇宙国際研究センター/千葉大学」(研究施設訪問企画)

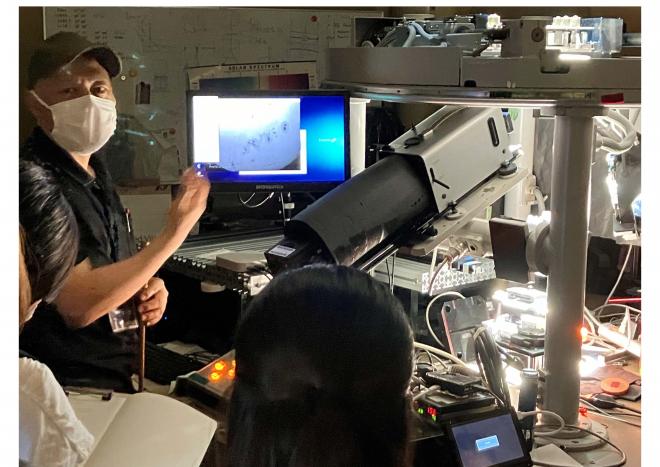

令和6(2024)年6月26日(水曜日)に、千葉大学のハドロン宇宙国際研究センターを訪問・見学してきました。

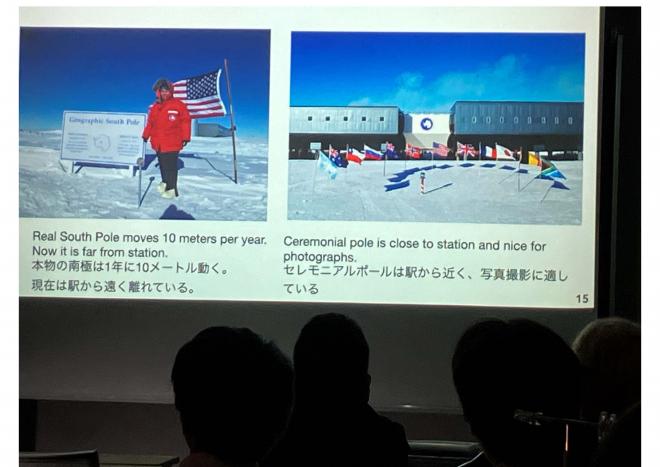

宇宙ニュートリノの研究として、南極で行われているIceCube実験について紹介してもらいながら、素粒子と宇宙の関係や、ニュートリノ天文学、マルチメッセンジャー天文学に期待されることなどを学びました。

また、IceCube実験で使用される光検出器について、研究室の学生の方に実物を見せてもらいながら、実験の手法を紹介していただきました。

南極の氷河下に検出器を設置し、宇宙から飛来する高エネルギーのニュートリノを検出するというスケールやその発想に、科学研究に対する興味や関心がとても刺激されました。

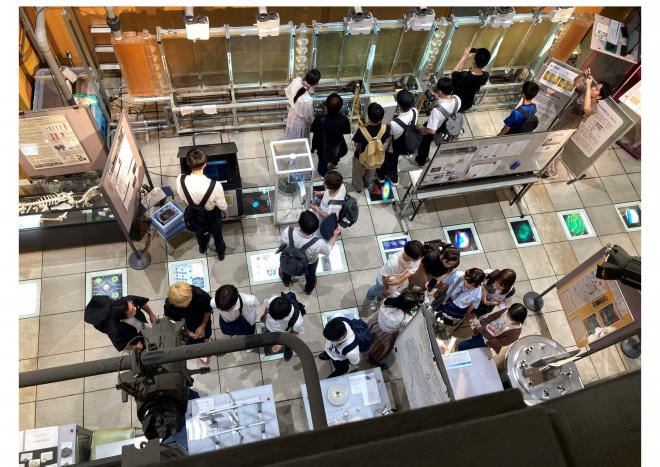

講義・見学の後は、千葉大学理学部の科学展示「サイエンスプロムナード」で、学生の方から大学での研究の解説をしていただきました。大学での学びが身近に感じられる時間になりました。

お昼は大学の学食やキッチンカーなどを利用させてもらって、キャンパスの雰囲気を感じることもできたのではないでしょうか。

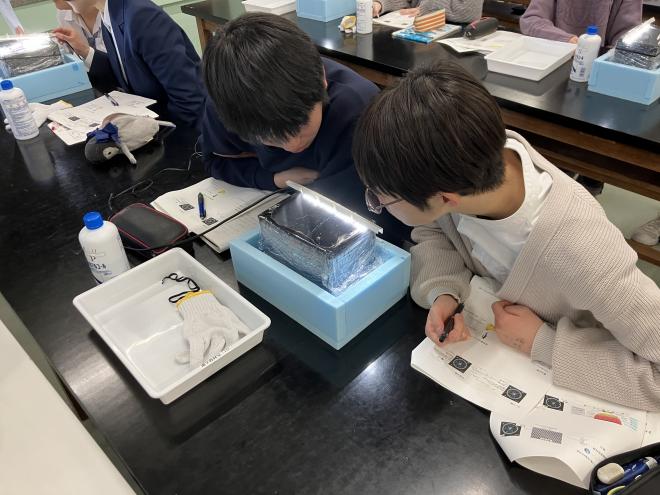

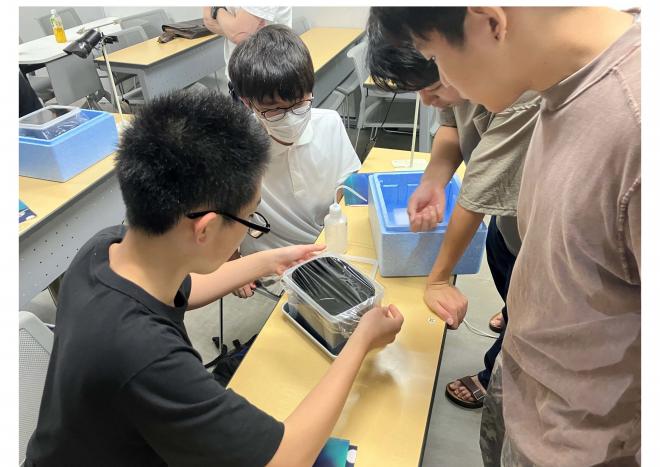

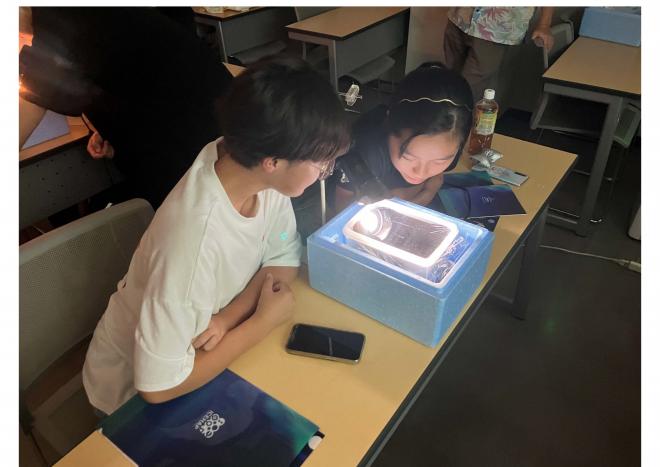

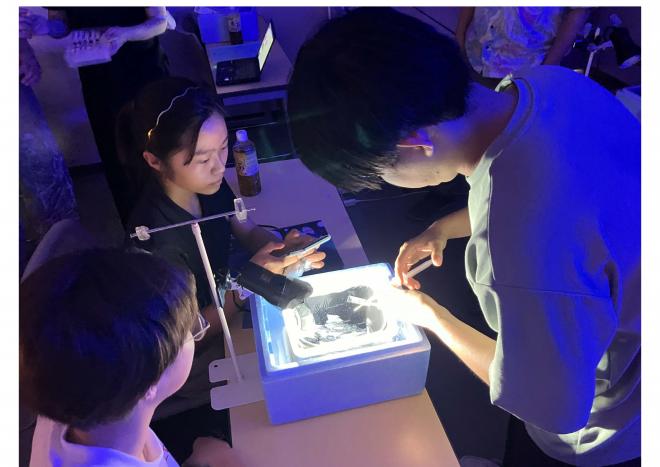

午後は、霧箱を用いた放射線の観察を行いました。目には見えない粒子の飛跡を可視化する仕組みについて装置を組み立てながら考え、実際に粒子の同定まで思考を巡らす過程に、科学研究の面白さを感じた生徒も多かったようです。

【霧箱実験のようす】

観察の合間には、実際に南極点のIceCube実験の研究施設に行かれたことがある研究員の方から、南極での体験などを英語でお話ししていただきました。また、ハドロン宇宙国際研究センターの所長である吉田教授にも、研究者に求められる資質についてのミニ講義を実施していただきました。

研究のことや大学での学びについて考えるとても良い機会になり、参加した生徒の意識にも変化があったようです。

貴重な時間をつくってくださった千葉大学・ハドロン宇宙国際研究センターの皆様、本当にありがとうございました。

Scuolaキャンプ

Scuolaキャンプは、科学研究のあり方を学ぶとともに、本校生徒の自然科学に対する興味・関心を深めることを目的に、夏休み中の2泊3日の宿泊研修として実施しています。

(令和5年度のScuolaキャンプの記録はこちらをご覧ください)

Scuolaキャンプ「宇宙の神秘を探る-最先端研究施設訪問-」

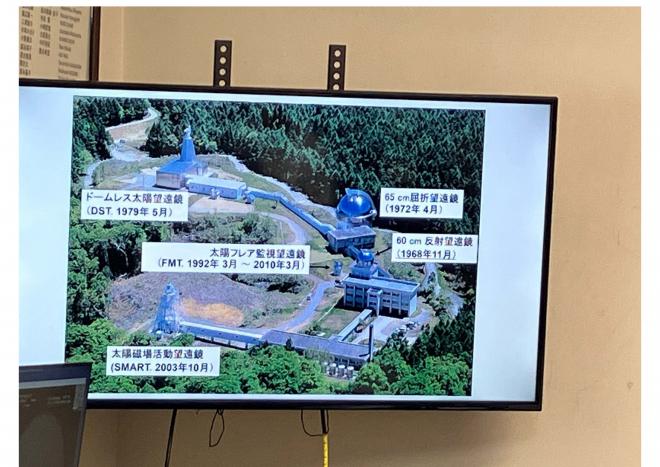

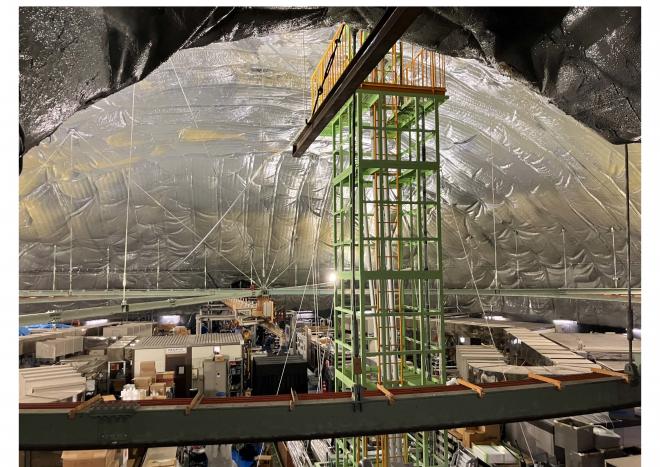

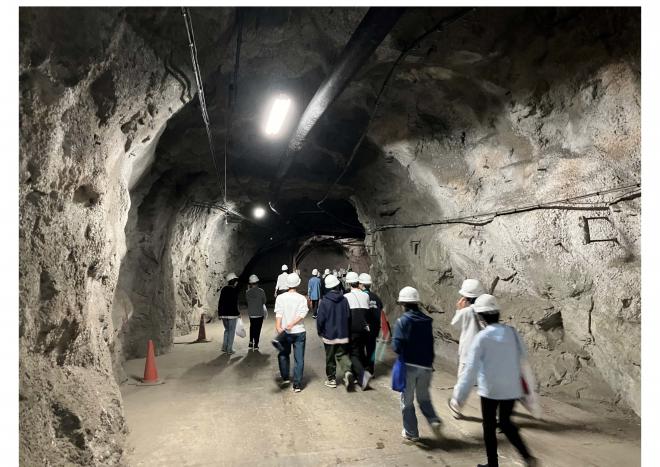

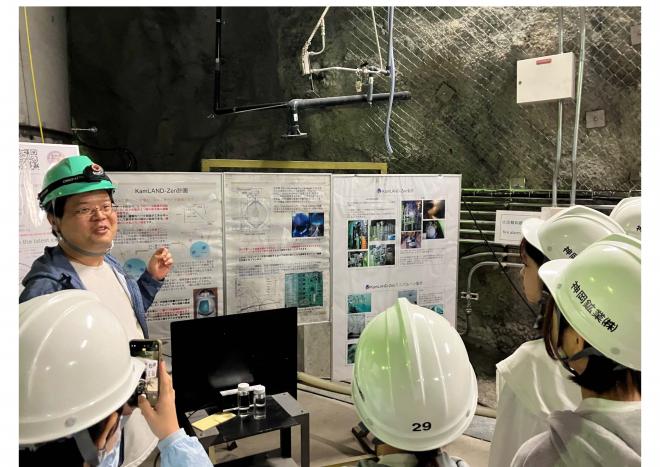

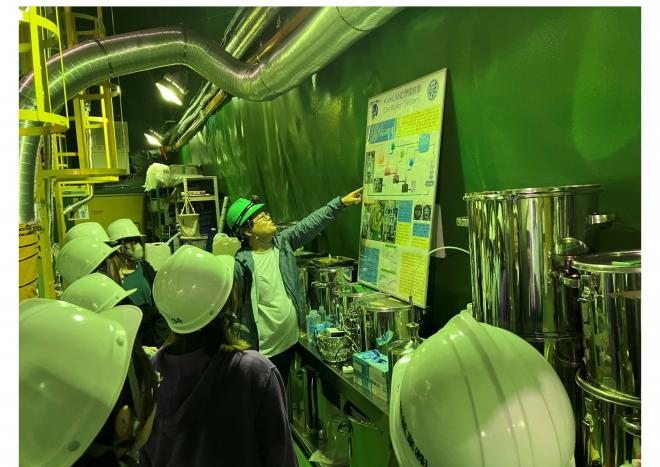

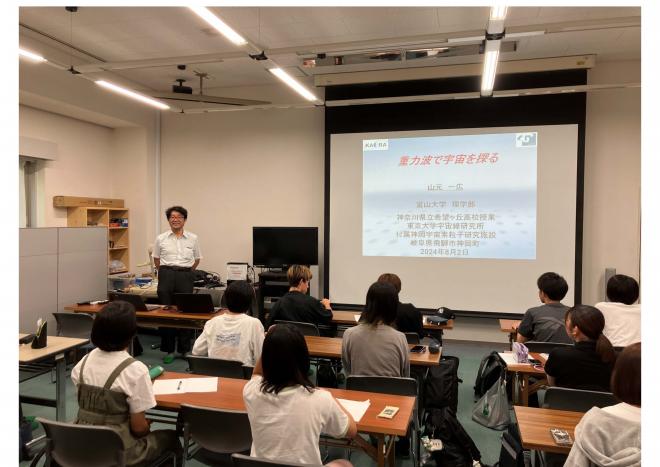

令和6(2024)年7月31日(水曜日)~8月2日(金曜日)の日程で、飛騨高山にある京都大学飛騨天文台、スーパーカミオカンデ(東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設)、カムランド(東北大学ニュートリノ科学研究センター)、KAGRA(東京大学宇宙線研究所重力波観測研究施設)を訪問・見学してきました。

【第1日】

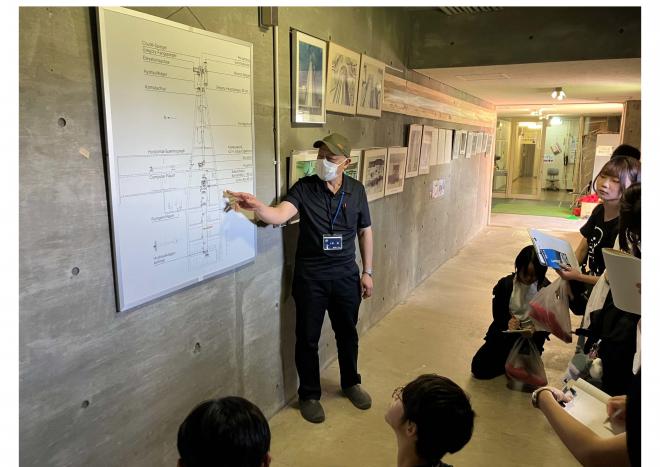

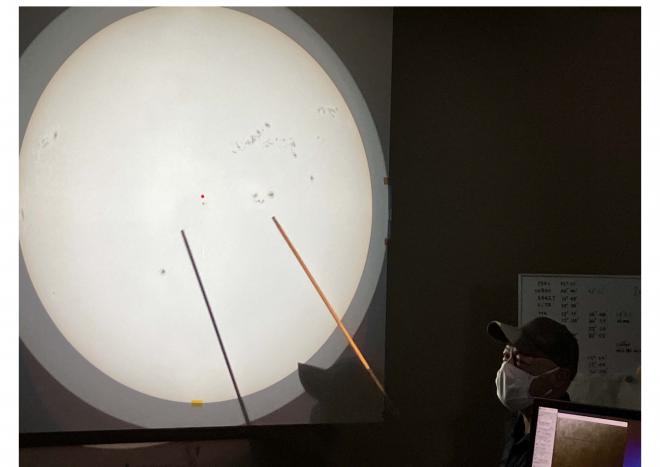

宿舎到着後すぐに小型バスに乗り換えて、山道を進んだ高台にある京都大学飛騨天文台を訪問・見学しました。

<京都大学飛騨天文台>

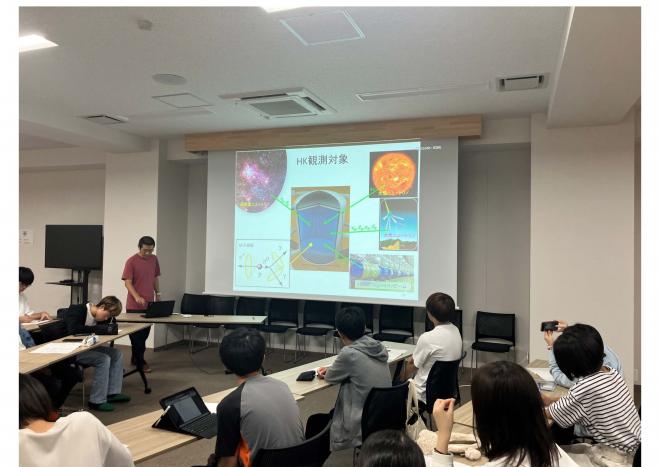

【第2日】

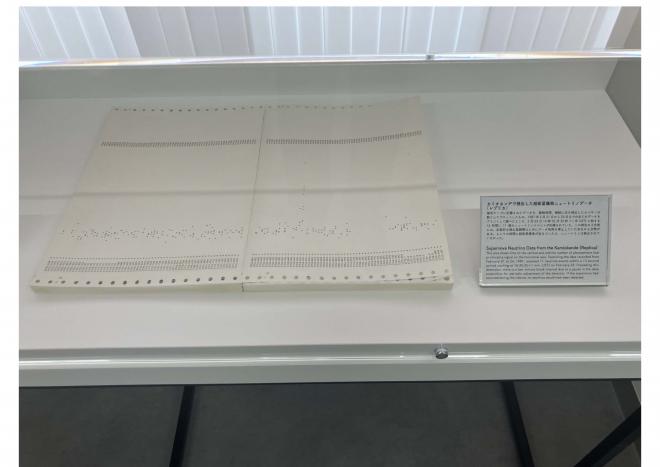

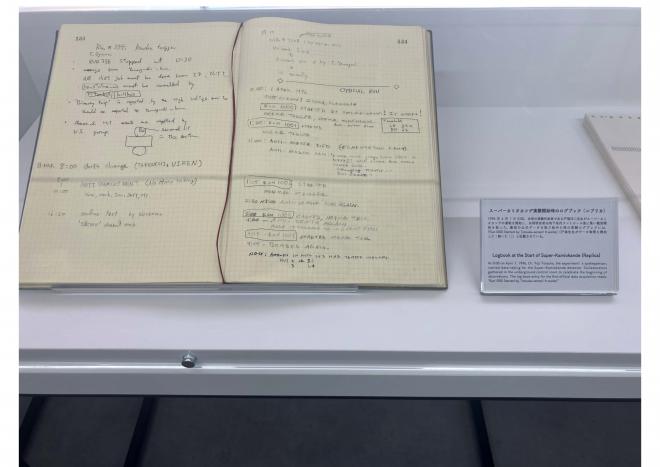

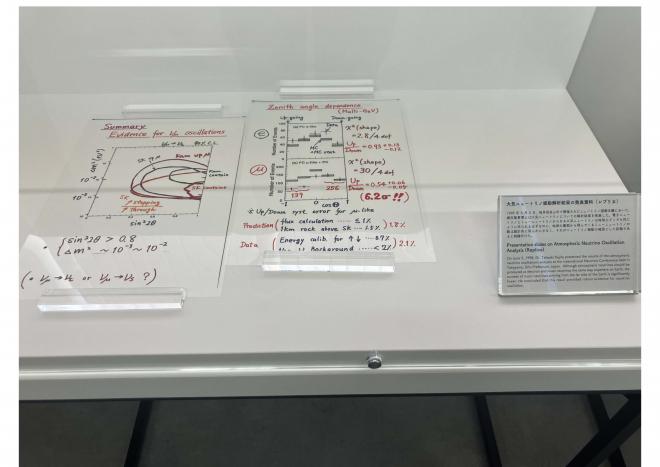

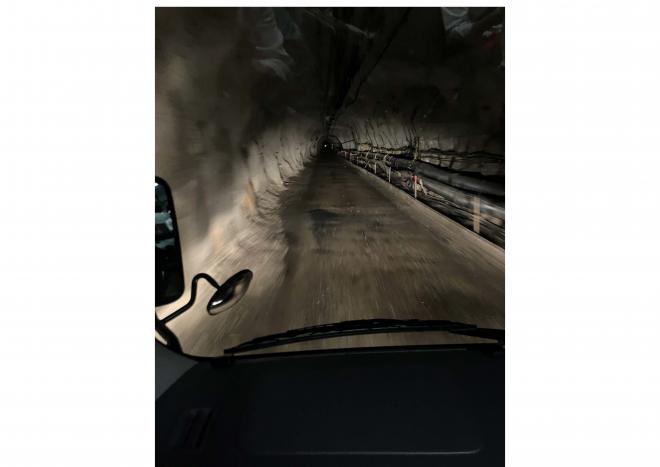

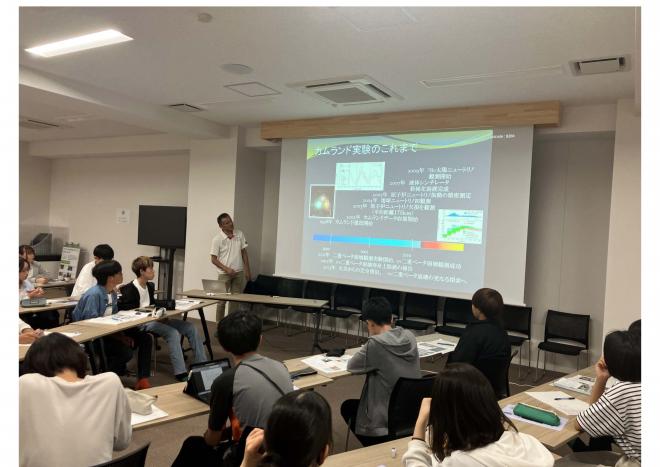

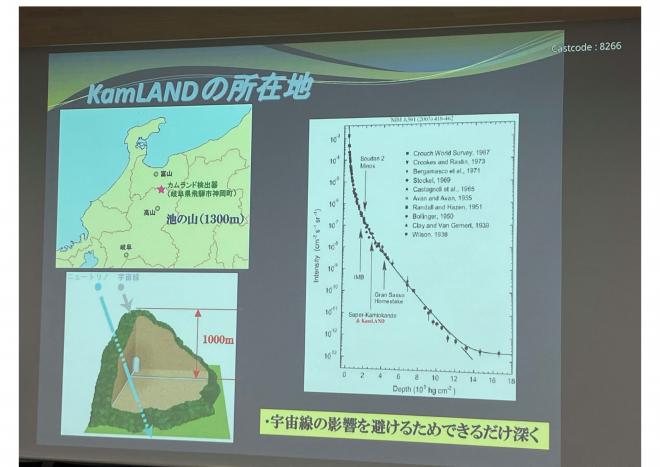

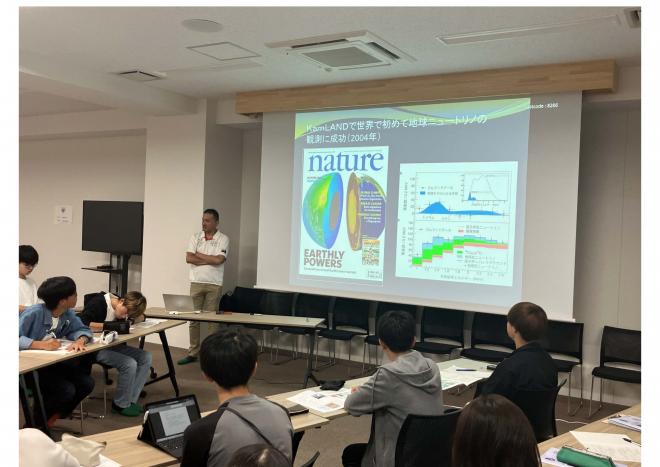

東京大学宇宙線研究所神岡総合研究棟の梶田ホールで、東京大学の研究者の方と東北大学の研究者の方からの講義を受けて、スーパーカミオカンデとカムランドを訪問・見学しました。

<スーパーカミオカンデ(東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設)>

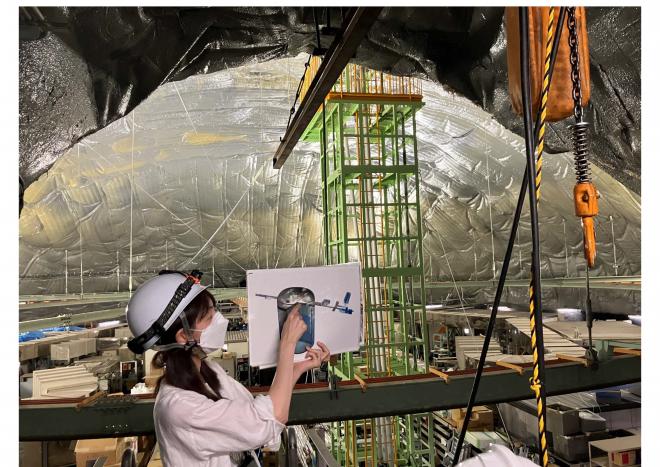

<カムランド(東北大学ニュートリノ科学研究センター)>

【第3日】

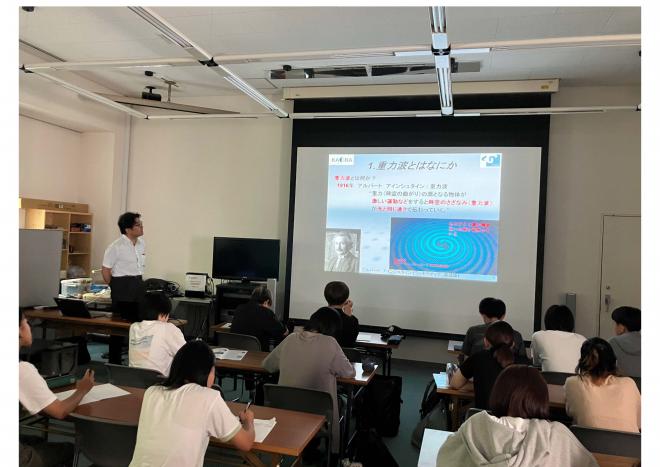

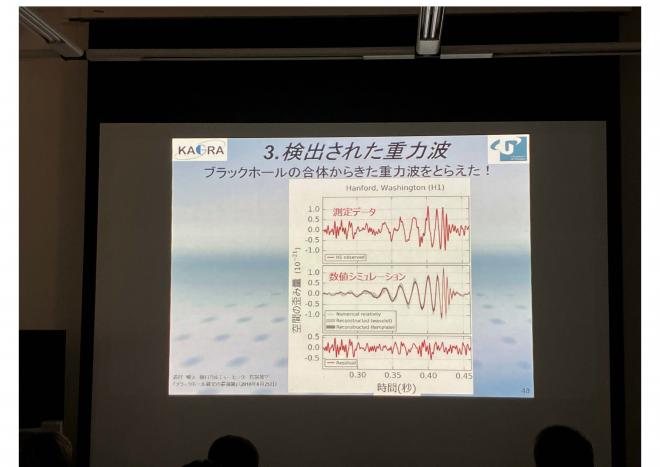

東京大学宇宙線研究所神岡総合研究棟のSKホールで東京大学の研究者の方からの講義を受けて、KAGRAの観測について学びました。

<KAGRA(東京大学宇宙線研究所重力波観測研究施設)>

【その他】

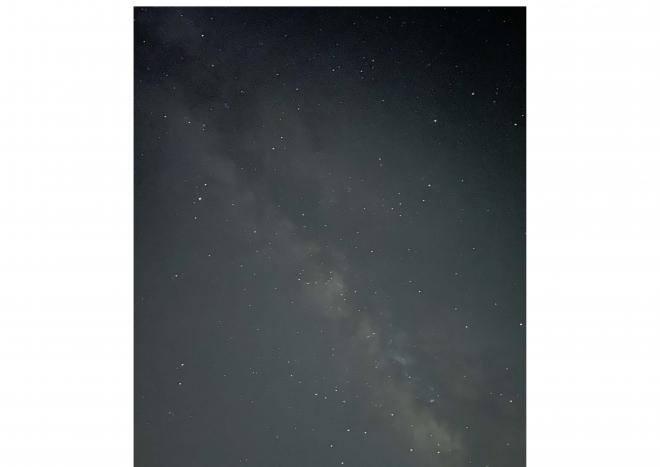

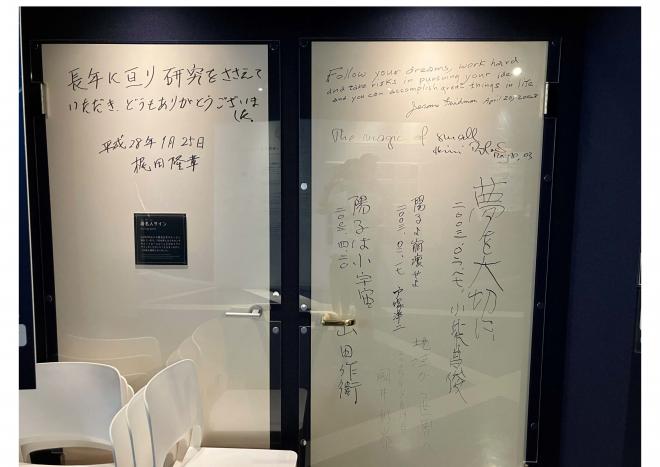

宿舎から見ることができた星空や、帰りの道の駅「宙ドーム神岡」での写真です。

最先端の研究施設を見学し、現地でしか感じられない研究のスケールや自然科学の探究心について知ることができました。この経験はきっと生徒の今後の学びにつながる貴重な財産になると思います。

本校生徒のために、貴重な体験の機会を準備してくださった研究施設の皆さま、本当にありがとうございました!