更新日:2025年3月17日

- 日常生活や学習の支援

- 第3回パラスポーツ教室の報告

- 施設開放の注意事項

- 治療室の利用

- パイロットコーポレーションからの贈り物

- 視覚障害について

- 地域センター公開研修会

- 夏季教育相談会

- ご理解・ご協力のお願い

- 「HIRATSUKA FAN PROJECT:ART」紹介パネル展示

- 地域の方の学校見学

- 湘南ベルマーレ主催イベント「みんなのたのしめてるか。」に参加しました

- 学齢期の児童生徒の教育相談

- 湘南ベルマーレ応援給食

- 視覚補助機器展示会

- 乳幼児教育相談を更新しました。

- 視覚障害スポーツ体験会

- 平塚合同庁舎での学校紹介

- 夏季教育相談会

- 地域センター公開研修会

- トヨタモビリティ神奈川平塚四之宮店での作品展示

- 湘南ベルマーレ主催イベント「みんなのたのしめてるか。」に参加しました

- 施設開放について

- 地域のイベント・作品展示

ここから本文です。

乳幼児教育相談

アイキッズルームはおひとりおひとりに合わせたあそびの場です。見えない、見えにくいお子さんの成長や日常生活に関すること、学習の基礎になる活動に、一緒に取り組んでいきませんか。

<<26号>>

<<26号>>

2025年 3月

~自分で立ってお外を歩こう~

寒い時期を経て、少しずつ春らしさを感じるようになってきました。子どもは2歳を過ぎた頃から、少しずつ自分で靴を脱いだり履いたりしはじめます。最初は履くよりも脱ぐ方が上手にできるようになります。戸外で過ごす楽しさを経験してくると、子どもは自分から玄関に向かったり、靴を持ってきたり、さらには自分で履こうとしたりする姿も増えてくるでしょう。

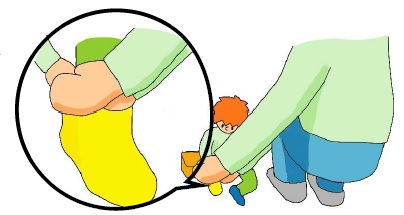

見えにくさのある子どもの場合、足が靴にどのように入っていくかを目で確認することに困難さがあります。手を添えて「お手てで、お靴持って、せーのでポン。」などと履く動作を口に出しながら、一緒にやってあげてください。また、靴の脱ぎ履きがしやすい工夫として、子どもが座って靴まで手が届きやすい高さの台に座ったり、大きめの長靴などを使ったりするとよいですね。

★★戸外での活動★★

本校の乳幼児教育相談では、子どもや保護者と一緒に相談室の外で活動することもあります。校内の廊下を歩いて図書室に行ったり、ときには校庭に行ったり、校外の公園に行ったりすることもあります。屋外では室内では感じられないたくさんの経験ができます。たくさんの色々な音が聞こえてきます。大きな音、小さな音、近くを通る犬の足音や遠くで鳴いているカラスの声など、子どもにとってはどれも興味深く感じられます。また、道路に面した歩道を歩けば、車の音が行ったり来たりしていきます。

見えにくさのある子どもにとって、音は周りの様子を把握するための重要な情報です。戸外に出たときには、子どもが興味を持てそうな音が聞こえてきたら、「あ、今わんわんって聞こえたね。」とか、「ブーブー(車)こっちに来て、行っちゃったね。」など、一緒に楽しんでください。このように音の意味を教えてあげることを繰り返して、犬は鳴き声だけじゃなくこんな音を出すのかとか、これは車の音、この似た音も車の音、などと、経験を広げることができます。また、空間の奥行きを感じる経験は、大きくなった時に自分で外を歩く力の基礎作りにつながります。

また、歩道から芝生に移ったり土の上を歩いたりと、足に触れる地面の感覚もさまざまあります。一緒にしゃがんで地面を手で触ってみて、その違いを楽しむだけでも、子どもにとっては新しい発見となります。芝生は「ちょっとチクチクするね。長いのは草だよ。お花もあるよ。」とか、土のところは「サラサラするね。あ、ちいさい石があるね。固いね。」などと話をしながら触っていると、目では把握しきれない外の世界のことをよく知ることにつながります。

保護者にとっては、子どもと広々とした景色を共有し、自分と同じように楽しんでほしいという気持ちを十分に満たすことができないこともあるでしょう。しかし、視点を変えれば、これまではあまり注目してこなかった足元に広がる世界の豊かさに気づく機会になります。足を止めてみると、子どもが楽しんでいる身近な世界を再発見することができるはずです。桜の季節はもうすぐそこまで来ています。

<参考文献>

視覚障害乳幼児発達研究会 「目の見えない乳幼児の発達と育児 家族と支える人のために」2023 英智舎

神奈川県立平塚盲学校~乳幼児教育相談<アイキッズルーム>

月~金:10時00分~12時00分、14時00分~16時00分

0463-31-1341

「乳幼児教育相談の申し込み」と電話でお伝えください

担当(下原・小川)が対応いたします。

<来校相談、訪問相談について>

0歳から5歳児までの見えない、見えにくさのあるお子さんとその保護者、関係者が対象です。

・来校相談では、月に1回程度、遊びを通して、見ること・身体を動かすこと・操作することなどに取り組みます。日常生活に関することや、歩行・視覚補助具の使用・文字や点字の基礎学習に向けての活動に取り組むこともあります。

・通園先や、保健センター等への訪問相談、電話でのご相談も随時受け付けています。

・相談に関する費用はかかりません。

<ご相談内容の例>

〇保護者の方から

お医者さんに「見えにくさがある」と言われたのですが、ちょっと話をきいてもらえますか。

見えにくいお子さんやその保護者の方に会える場が少なく、なかなか一緒に話ができないです。

お医者さんに、目のことについて言われています。そちらでは、どのようなことをするのですか?

保育園に入りたいと思っています。どうでしょうか。

幼稚園に通っています。どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。

この学校の幼稚部では、どのようなことをしていますか。

〇教育・療育の関係者から

見えにくさのあるお子さんの療育や教育、今後どのように関わっていったらよいかなどについて話を聞きたい。資料などもあったらほしい。

視覚障害についてHPを見るくらいしか情報がない。具体的に話が聞きたい。

お問い合わせ

0463-31-1341(職員室)

乳幼児教育相談担当

<こどものまなざし1号>(PDF:217KB) <こどものまなざし2号>(PDF:415KB)

0歳児、赤ちゃんから年長さんまでの相談 子どもの興味を引く

<こどものまなざし3号>(PDF:443KB) <こどものまなざし4号>(PDF:443KB)

触る経験を増やして、世界を知りたい気持ちを高めていく 土台となる体験を増やす

<こどものまなざし5号>(PDF:391KB) <こどものまなざし6号>(PDF:368KB)

遊びを広げる 描く経験を増やす

<こどものまなざし7号>(PDF:375KB) <こどものまなざし8号>(PDF:418KB)

一緒にやってみようか! 音声や手指で触ることなどを頼りに歩く

<こどものまなざし9号>(PDF:392KB) <こどものまなざし10号>(PDF:373KB)

文字・点字学習を始める準備 子どもの自立を願い、笑顔を共有する

<こどものまなざし11号>(PDF:368KB) <こどものまなざし12号>(PDF:391KB)

地域に出向いて支援する 見えにくさ以外の課題を併せ有する子どもへの対応

<こどものまなざし13号>(PDF:381KB) <こどものまなざし14号>(PDF:352KB)

触る力を上手に育てる 音など視覚以外の感覚を手がかりに環境を把握する

<こどものまなざし15号>(PDF:405KB) <こどものまなざし16号>(PDF:411KB)

身の回りの世界をどんどん広げていく準備 子どもと一緒に触れて体験する

<こどものまなざし17号>(PDF:505KB) <こどものまなざし18号>(PDF:505KB)

敏捷(びんしょう)性やしなやかな体の動きを身につける 眼鏡に慣れていく

<こどものまなざし19号>(PDF:403KB) <こどものまなざし20号>(PDF:381KB)

すっきり、シンプルなプリントが見やすい 視覚、そして足元の感覚を大事に活用して歩行する

<こどものまなざし21号>(PDF:381KB) <こどものまなざし22号>(PDF:387KB)

読み書きに備えた遊び 地域に暮らす見えにくさのあるお子さんとの関わり

<こどものまなざし23号>(PDF:380KB) <こどものまなざし24号>(PDF:377KB)

室内環境を整える 聞いて、触って、感じて、そしてよく見て

<こどものまなざし25号>(PDF:349KB) <こどものまなざし26>(PDF:389KB)

子育てを応援し、子どもの成長を祝福する 手づかみで、食べ物を知ること

ページの先頭へ戻る