更新日:2024年3月25日

ここから本文です。

萩庭校長の学校自慢

「萩庭校長の平盲自慢」最終回

シリーズ最終回は「大いなる希望に生きて」です。

第30代校長の萩庭が、個人の思いで始めたこの「萩庭校長の平盲自慢」ですが、最終回を迎えました。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。平盲に来て、見て、感じて、いろいろ素敵な取り組みをしているのに、アピール下手だな、と思い「それなら私が発信していこう!」と始めたものです。自分で写真を撮り、記事を書き、起案して、さあホームページにアップだ、というところがなかなか自分でできず、滞りがちになっていました。

その反省を踏まえ、令和6年度は「広報チーム」という校務組織を新設しました。平盲のプレス担当です。学校の様子が伝わるよう校内を取材し、ホームページに掲載していきます。また、さまざまなお問合せや取材等のご依頼、本校以外の場での学校紹介なども、広報チームまでお願いします。今後の情報発信に、どうぞご期待ください。

最後になりますが、本校の校歌3番に「大いなる 希望に生きて ともに進まん 栄光の道」という歌詞があります。「ともに進まん」はクラスの友達や学年、学部の仲間のことを示していると思いますが、「学校」と考えたら、本校を支えてくださった多くの方々のことでもあると私は考えます。地域の皆さまのご理解ご支援なくして学校は成り立ちません。令和6年度から4年間のグランドデザイン(学校教育全体構想図)の中に「応援したくなる学校」という言葉を入れました。思わず、平盲へ行ってみようか、と人が集まる学校にしたいという思いからです。本校からの発信を充実させ、地域と共にある学校、地域の学校となるよう努めてまいりますので、引き続き、平塚盲学校をよろしくお願いいたします。

写真説明 春めき桜が開花しました

「萩庭校長の平盲自慢」第8回

シリーズ第8回は「秋山博・頌徳祭(しょうとくさい)」です。

令和6年3月20日、平塚市金目の寂静寺で「第22回 秋山博・頌徳祭」が行われました。落合平塚市長様、平塚市市議会議長の坂間様、本校同窓会の村川会長様と一緒に私も参列させていただき、墓前にも手を合わせて参りました。

写真説明 寂静寺入口 秋山博先生の紹介文が設置された墓前

本校の設立者である秋山博先生は文久3年(1863年)10月14日、大住群矢崎村(現在の平塚市岡崎)の農家に生まれました。13歳の時に天然痘に罹り、一命はとりとめたものの視力を失いました。そこで南金目村の鍼医である与野竹次郎氏に弟子入りし、厳しい修行を経て明治16年(1886年)南金目に鍼灸院を開業しました。腕の確かな秋山先生の名は広く知られるようになり、遠方より治療を受けに来る人々がいたことが、村井弦斎氏の「をりをり草」に記されています。

その後、「盲人を教育し自立の道を得せしめる」目的で、多くの方々のご協力により設立されたのが「私立中郡盲人学校」であり、それが113年目を迎えた現在の平塚盲学校です。設立にご尽力いただいた方々のお名前もご住職より読み上げられ、第30代校長として身の引き締まる思いでした。式の中では、第10回福祉作文の表彰式も行われ、最優秀賞の2作は小学生、中学生ご本人が朗読されました。

多くの方々のご支援を受けて設立された本校は、金目川の下流、今は平塚市追分にあります。川の流れのように時代の流れを受け、しっかりと秋山先生とご尽力いただいた皆様の思いを受け継いでいます。今後とも、ご理解ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

写真説明 金目川 金目川の流れは平塚盲学校へ続く

「萩庭校長の平盲自慢」第7回

シリーズ第7回は「地域とクイックマッサージ」です。

本校には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を育成する職業教育課程の専攻科があります。専攻科の課程を修了すると、国家試験の受験資格が得られます。国家試験は筆記試験のみですが、本校では臨床実習指導に重点を置き、学んだ技術が即、卒業後に活かせる人材の育成を目指しています。そのことから、臨床実習にご協力いただく方に施術を行う場を校内に設けたり、地域のイベント等に参加させていただいたりして、臨床経験を多くもてるようにしています。

コロナ禍でイベント参加を控えていましたが、少しずつ機会が増えてきました。今年度は、秋に総合公園のイベントに参加しました。

総合公園にテントを張り、その下でクイックマッサージをしている生徒と教員

3月2日(土曜日)には、大原公民館祭りに参加させていただきました。3階の会場でしたが、たくさんの方に来ていただくことができました。

大原公民館3階の会場でクイックマッサージをしている生徒と教員

翌週の3月9日(土曜日)には、立野町追分町春のふれあい祭りに参加させていただきました。本校の学校運営協議会委員であり、立野町追分町町内会長でもある山田耕治様にご協力いただきました。ありがとうございました。

クイックマッサージを受ける山田様と本校のぼり旗

秋に比べると、技術力は格段にアップしている生徒たちですが、これからも地域の皆さまのご協力のもと、さらに技術を磨き、「ありがとう」「楽になったよ」と声をかけていただけるよう精進してまいります。

「萩庭校長の平盲自慢」第6回

シリーズ第6回は「新たなグランドデザイン策定について」です。

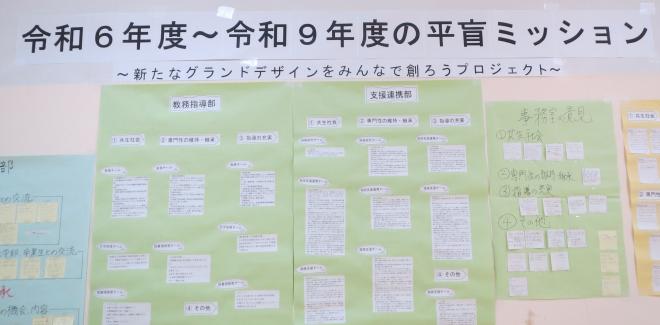

令和5年8月31日県教育委員会支援部特別支援教育課より、令和6年度から令和9年度の4年間について本校に課せられるミッションが示されました。

このミッションを受け、本校の教育目標の実現に向けて、教育理念や果たすべき役割、実現に向けた方策等を描いたグランドデザイン(学校教育全体構想図)を策定するにあたり、本校に関わるみなさんからご意見をいただこうと「新たなグランドデザインをみんなで創ろうプロジェクト」を立ち上げました。教員、寄宿舎指導員、事務室の皆さん、技能員さん、給食の調理員さん、バスの運転手さんや介助員さん、幼児児童生徒と保護者、学校運営協議会委員の委員さん等々、本校に関わる皆さんからご意見をいただき、それらを踏まえて新たな本校のグランドデザインを創ろうという取組です。

各部署で集まった意見をカテゴリー分けして掲示してもらいました。また、すべての意見をデータに打ち込んで、音声でも確認できるようしました。

新たなグランドデザインを創ろうプロジェクトで集まった意見

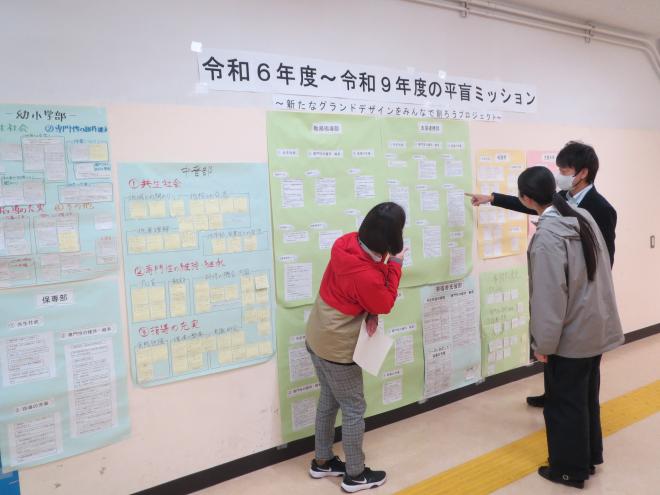

エレベーターホールに貼りだされた意見を見ながら話し合っている教員

集まった意見は、前向きで建設的なものが多くありました。いますぐに取り掛かれそうなものもあり、4年を待たなくても実現できそうです。また、実現に向けて校内組織も少しだけ変更しました。

2月下旬、ようやくグランドデザインが策定できました。職員会議で全体周知し、学校運営協議会でも説明させていただきました。「これをやります」と明言したものではなく、こういう学校にするために、各自、各部署で何ができるか、どのように進めていくかを考えてもらうグランドデザインです。新たな出発のヒントを本校に関わる多くの方々からいただいたことに感謝するとともに、皆さんで実現していくこれからに期待しています。

「萩庭校長の平盲自慢」第5回

シリーズ第5回は「希望の書「翔」の寄贈について」です。

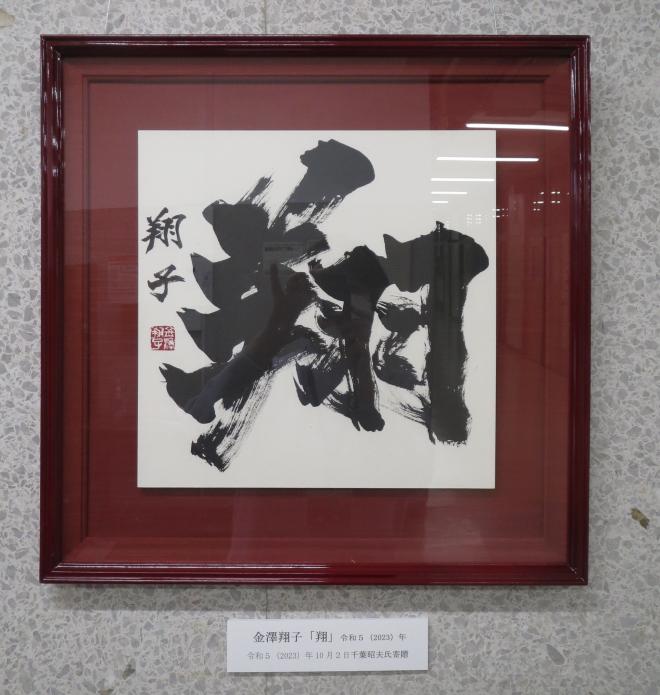

この度、千葉昭夫様より神奈川県立特別支援学校29校に、金沢翔子さんの「書」が寄贈されました。35センチ四方の作品で、本校には「翔」という文字が届きました。金沢翔子さんの「翔」です。早速、正面玄関に飾らせていただきました。

写真説明 茶色い額縁に入った書「翔」 金沢翔子作

本校だけに、もう一つ書が届きました。それは作品を手で触れて感じられるよう立体印刷した作品です。幼児児童生徒も触れることができるよう、生徒昇降口近くの低い位置に掲示しました。文字が浮き上がり、力強い筆遣いを感じることができます。幼児児童生徒にはまだ難しい漢字ですが、書のすばらしさは十分伝わっています。視覚障害のある幼児児童生徒のために、素敵な作品をありがとうございました。

写真説明 昇降口近くの低い位置に掲示した立体印刷の「翔」

写真説明 立体印刷により横から見ると盛り上がっている書

「萩庭校長の平盲自慢」第4回

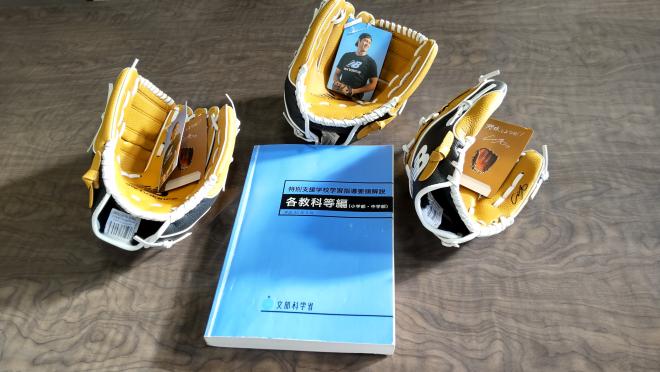

シリーズ第4回は「大谷選手からのグローブ寄贈について」です。

今年1月初め、段ボール箱が1つ、学校に届きました。報道されているあれかな?・・・箱を開けてみると、メジャーリーガー大谷選手が全国の小学校・特別支援学校小学部へ「野球しようぜ」と送ってくださったグローブが3つ入っていました。

段ボールにグローブが3つ入っている写真

グローブは小学生用で少し小さめ 右利き用二つと左利き用1つの写真

これを幼児児童生徒にどうお披露目するか?本校は見えない・見えにくい幼児児童生徒が通う学校です。きっと多くの学校では、体育館に集まった児童を前に校長先生がグローブを取り出した途端、大歓声があがることでしょう。本校の幼児児童生徒も、うわさのグローブが届いたことを知ったら心躍る気持ちになることは同じです。ではどう紹介するか、悩みに悩んだ結果・・・「音」だ、と思いました。グローブを見るのではなく、グローブでキャッチする音を聴いてもらうことにしました。私がキャッチボールをしようかと思ったのですが、それはで今回のポイントとなる「バシッ!」という音は期待できません。早々に諦め、体育科の教員2名を呼んで趣旨を説明しました。快諾してもらい、早速、小さいグローブを渡して練習してもらいました。「バシッ」と響いてくれるかな。

翌日の第3学期始業式。校長の話の初めに1月1日に起こった能登半島地震の話をしました。そして次に「プレゼントの話」です。体育科の教員に出てきてもらい、まずは何も言わずにキャッチボールをしてもらいます。さすが体育科の先生。いい音がします!そこで解説「今、キャッチボールをしています。バシッと音がするのは、飛んできたボールを手にはめたグローブでうけているからです」「グローブは革でできています。手がすっぽり入る大きさで、厚みがあるので、速い球が飛んできても、痛くなくボールを取ることができます」そこでグローブを幼児児童生徒に回して触ってもらいます。その間に大谷選手の功績を紹介。最後にグローブに添えられていた大谷選手の手紙を読みました。「このグローブが夢を与え、勇気づけるシンボルとなることを望んでいます」と。

視覚障害者のスポーツに、グランドソフトボールがあります。昨年、本校の教員がピッチャーを務めたチームが全国3位になっています。グローブは使いませんが、大谷選手と同じ気持ちでマウンドにあがっていたことでしょう。

今回の寄付をきっかけに、幼児児童生徒の世界が広がっっていくことを期待しています。

写真説明 大谷グローブと学習指導要領解説(A4版)(大きさの比較のために)

「萩庭校長の平盲自慢」第3回

シリーズ第3回は「アイキッズルーム(乳幼児教育相談)」の紹介です。

本校には、時々、赤ちゃんが来ます。よちよち歩きの子どもが廊下を歩いていることもあります・・・公立の学校なのに、なぜ?って、本校は0歳児からを対象とする「乳幼児教育相談」を行っているからです。その名も「アイキッズルーム」。

本校幼稚部の対象は3歳児からですが、その前、生まれてからすぐでも、見え方の気になるお子様のために、生活、遊び、まなびについて早期からの支援を行っています。

「そこへ行ったら盲学校に入学しなければいけないの?」とおっしゃる方がいますが、そうではありません。本校のような特別支援学校に入学するには法律で決められた障害の種類及び程度に適合している必要があるので、相談に通ったからといって入学しなければいけない、ということはありません。

なぜ本校が0歳児からの相談を行っているのか、と疑問に思われるかもしれません。特別支援学校には、法律で定められた2つのミッションがあります。一つは自校の児童生徒等(幼児を含む)の教育を行うこと(学校教育法第72条)、もう一つは、地域の障害のある児童生徒等の支援を行うこと(学校教育法第74条)で、「特別支援学校のセンター的機能」と呼ばれています。本校の乳幼児教育相談は、この役割によるものです。

全国の視覚障害のある子どもの教育を行う特別支援学校でも、乳幼児相談として0歳から小学校入学前までの相談を行っており、本校も同じ取り組みをしているということです。

乳幼児教育相談「アイキッズルーム」は、地域でよりよく生活していくために、今できること、これから起こりそうなこと等を、保護者と一緒になって考え、対応の提案もしていきます。

こんなことありませんか?

- 見えにくさがあるけど、どんなことから始めればいいの?

- 遠くのものに気づきにくいようで心配です

- よく目を近づけて見ているんです

- 段差が見えにくいのか、よく転ぶんです

- (幼稚園で)先生が「こっちをみて!」と言っても知らんぷりするんです

これが視力の問題なのか、聴力の問題なのか、それとも認知の問題なのかはわかりませんが、一緒に「アイキッズルーム」で遊んでいる中で、わかってくることがあります。それについて「ご家庭でこんなことに気を付けてくださいね」「こんな遊びに興味がありますね」等々、一緒に成長を見ていきます。また、これから保育園へ行こうか、幼稚園へ行こうか、そこで子どもの様子や支援についてどう説明すればいい?と迷われる保護者は多いものです。それらを一つひとつ一緒に考えていきます。

子どもの成長は早く、遊びの次には学習の課題が出てきます。幼児さんの生活では細かな文字等を追ったり、黒板の文字を読んだりすることは少ないので、他の子どもと同じように行動できているように見えることがあります。しかし小学校では文字の認識など、ミリ単位の線を見分ける必要が出てきます。「アイキッズルーム」では、就学前に見る力、手指を使う遊び等、まなびにつながる支援を行っています。

本校の乳幼児相談担当者(令和5年度は2名、特別支援学校経験の長い教員と自立活動教諭(臨床心理士)が担当しています)が、直接、保育園、幼稚園や小学校等へ伺い、授業や生活の様子を見て、よりよい支援の方法等を担任の先生、学年の先生方と一緒に考えていきます。訪問した学校等からは「来てもらってよかった」とお言葉をいただくことが多くあります。

このホームページの「メニュー」⇒「地域の方へ」⇒「教育相談」⇒「乳幼児の教育相談」を開いてみてください。「アイキッズルーム」の紹介と、「こどものまなざし」という連載があります(2023年6月第10号掲載中)。

乳幼児相談のことだけでなく、「子どもの興味を引く(第2号)」「触る経験を増やして、世界を知りたい気持ちを高めていく(第3号)」「土台となる体験を増やす(4号)」など、保護者だけでなく、子どもに関わる皆様にも読んでいただきたい連載です。私も新しい発見をさせてもらっています。

「アイキッズルーム」の「アイ」は、目の「eye」と愛情の「愛」を意味している、と聞いていますが、私はもう一つ、出会いの「会い」も含んで欲しいと思っています。お子さんの応援団がここにいますよ!ぜひ、遊びに来てください。一緒に成長を見守りませんか?

アイキッズルーム 0歳〜5歳児対象 相談無料 電話0463-31-1341

相談日 月曜日〜金曜日 10時~12時、14時~16時

「萩庭校長の平盲自慢」第2回

好評のシリーズ第2回は「PTA」の紹介です。

本校は、幼稚部(3歳児・4歳児・5歳児クラス)、小学部、中学部があり、令和5年度の幼・小・中学部の幼児・児童・生徒の合計人数は14名です。

高等部には普通科と専攻科があり、高等部普通科は15歳~18歳の生徒が在籍しています。今年度4月より成人年齢が引き下げられたので生徒が18歳の誕生日を迎えると「成人」となり、「保護者」はいなくなります。なので、本校のお知らせは、本人を含むので「保護者等の皆様」として「等」に生徒本人を含めて通知しています。

高等部専攻科は18歳以上の方で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格の取得を目指して学んでいます。多くは40歳代、50歳代の見えない・見えにくくなった視覚障害の方で、中にはそれ以上の年齢の方もいます。

PTA活動というと、保護者と教員が共に活動するものですが、本校のように成人の当事者が半数以上を占める学校においては、なかなかPTA活動が進めにくいことがあります。

ただ、本校のPTAの素晴らしいところは、「できない」を先に出すのでは無く、どうしたらこの状況下でできるのか、を考えてくれるところです。それを強く感じたのは、今年5月、本校を会場として「関東甲信越地区盲学校PTA連合会総会及び研究協議会」を開催した時です。4年ぶりの参集開催に不安はありながらも、「参集して協議をしたい」という校長の思いをくんでくれました。集合開催の経験がある保護者は少なく、PTA会長を中心に、そのときにできる人が、できるところから、準備を進めてくださいました。お仕事があったり、介護があったり、皆さんそれぞれの事情はおありですが、ここは私が、これは私が、と分担して準備をしてくださいました。おかげで、おもてなしの気持ちあふれる、温かい大会になりました。

もう一つのエピソードは「プール」です。コロナ禍で実施できなかったプール指導ですが、コロナが5類になった今年の夏はできるだろうと、プール指導再開を心待ちにする声が聞こえていました。コロナ以前は、PTAの皆様が校庭横の屋外プールの周りの草取りや、更衣室の清掃等、プール指導前の準備に力を貸してくださったそうです。幼児・児童・生徒数の減少で、PTA活動を行う保護者数は減ってきましたが、それでも「今年はプール指導、あるんですよね?いつ草取りしましょうか?」と声をかけてくださいます。子どもたちの笑顔のために、できることを探してくださいます。その期待に応えようと、プールの水を抜いて清掃をしたところ・・・プール施設に修繕を必要とする箇所が複数あることが判明。今年もプール指導はできないのか、と頭をよぎりました。しかし、子どもたちだけでなく、全面協力してくださる保護者の想いも踏まえて、教員が代替案を考えました。おかげで、近隣の公営プールを利用してプール指導が行えることになりました。

これらを振り返ると、PTAの皆様が子どもたちのために頑張ってくださることで教員もそれに応えようと頑張る、また教員が頑張っている姿を見てPTAの皆様が力を貸してくれる、そんな1+1が2以上の力になっている、まさにみんなが子どもの応援団なんだ、とあらためて感じたところです。教員をやる気にさせてくれるPTAの皆様は、まさに平盲自慢です。

秋には、地域の皆様のご協力により、PTA対象の「牧場での乳しぼり体験」イベントが開催されます。いろいろな方を巻き込んで、平盲をもっともっと元気にしていきましょう。今後とも、よろしくお願いします!

新シリーズ「萩庭校長の平盲自慢」

記念すべき第1回は「給食」の紹介です。

本校の給食は、校内の厨房で作る自校給食です。多くの学校給食は1日1食ですが、本校には寄宿舎があるので1日3食を厨房で作っています。平日3食分の献立を考える栄養教諭、そして朝早くから夕方まで調理してくださる調理員さんのおかげで、おいしい給食をいただくことができています。いつも、ありがとうございます。

これは、とある日の給食メニューの写真です。

メニューは、黒パン、チキンピカタ&マスタードソース、アスパラガスのサラダ、レタススープ、牛乳

本校は、見えない・見えにくい幼児児童生徒の学校なので、給食はお盆のどこに食器等があるか、担任等が食べる前に時計の文字盤の数字で伝えます。それにより幼児児童生徒は自分で確認しながら食事をとっています。

黒パン(8時)、チキンピカタ&マスタードソース(11時)、アスパラガスのサラダ(真ん中よりの3時)、レタススープ(4時)、牛乳(1時)

では、こちらのメニューは?

写真には、お盆の上にパンとお椀と牛乳、そしてお皿が6枚のった給食が写っています。

1枚目の写真はお皿が2枚でしたが、2枚目の写真では6枚あります。お皿の数は違いますが、同じ日の同じメニューです。

これは、配慮食といって、食べる機能の発達段階に応じた食形態で提供される給食です。成人嚥下(口唇を閉じた状態で、舌で食物を奥に運んで飲み込むこと)の獲得→押しつぶしの機能→咀嚼機能の獲得に合わせて、経口摂取の準備食→初期食→中期食→後期食→普通食となっていきます。

(参考資料:食事に関して支援の必要な子どもに対する食事指導ガイドブック―安全で楽しい食事のために―(神奈川県肢体不自由児協会))

2枚目の写真は、初期食から中期食へ移行する段階で、11時にあるペースト状のサラダの横、1時の方向にスプーン1杯分だけ、少しつぶつぶした押しつぶせる状態のアスパラガスがのったお皿があります。これは、毎日、食事の様子を見ている栄養教諭が担任と相談し、担任は保護者と相談しながら、舌の動きや、補食の様子に合わせて、少しだけ食形態を変えて提供しているものです。

お皿が多いのはそのためで、サラダはペーストとつぶつぶで2種類2皿、スープはお椀の汁とは別に具をペースト状にしたものと押しつぶせるものがお皿にのっています。チキンも同様。なので、2皿が6皿へ変身しています。

本校では、配慮食を提供する幼児児童が数人であることと、厨房施設に限りがあることから、十分な配慮食を提供することは難しい状況ですが、栄養教諭の熱意と知識と工夫、そして調理員さんたちが子どもたちのために手間をかけて調理してくださることで、一人ひとりにあった食形態の提供が実現できています。

食べることは生きること、おいしい給食が元気の源です。本校は幼稚部3歳児から、専攻科の60歳代の生徒さんまで、大家族のような給食です。例えば、麻婆豆腐。辛みを含まないものが小学部3・4年生までの幼児児童に提供されます。給食前に校長が行う「検食」は、辛みありと辛みなしの両方を検食するので、結構、おなかがいっぱいになります。でも「辛みを加えると味が深まる」と実感できるのも、食べ比べてこそ。今は辛くない麻婆豆腐を食べている児童さんも、成長して辛い麻婆豆腐を味わってほしいものです。

本校の安心安全な給食は、多くの人の力によって提供されています。さあ、今日もみなさんに感謝して、いただきます!