相模向陽館高等学校 > 学校概要 > まゆ先生のザンビアうるるんにっき > まゆ先生のザンビアうるうんにっき29・30

更新日:2025年2月10日

- まゆ先生のザンビアにっき1

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき2

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき3

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき4

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき5

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき6

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき7

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき8

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき9

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき10

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき11

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき12

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき13

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき14

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき15

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき16

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき17

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき18

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき19

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき20

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき21

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき22

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき23

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき24

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき25

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき26

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき27

- まゆ先生のザンビアうるうんにっき28

- まゆ先生のザンビアうるうんにっき29・30

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき31

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき32

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき33

- まゆ先生のザンビアうるるんにっき34

ここから本文です。

まゆ先生のザンビアうるるんにっき29・30(拡大版!)

川井真由先生は、神奈川県から推薦を受けて、令和5年4月からJICA(国際協力機構)の青年海外協力隊の一員として、ザンビア共和国に派遣されています。

まゆ先生のザンビアうるるんにっき29

“Muli kuti?“ (ムリクーティ/Where are you?、“今どこにいますか?“)

(ムリクーティ/Where are you?、“今どこにいますか?“)

人の帰国が近付くと、体調を崩す川井です。(寂しいんですかね。)

今回と次回は、ゴミ問題についてお話します。

ザンビアのゴミ事情・その1

ご飯を食べたり、新しい物を買ったり、鼻をかんだり、生活をしていく上では、必ず出てしまうゴミ。

ご飯を食べたり、新しい物を買ったり、鼻をかんだり、生活をしていく上では、必ず出てしまうゴミ。

日本では、地域によって多少異なりますが、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」など、ゴミを分別して捨てています。

そして、捨てたゴミは、決まった曜日に、ゴミ収集車が処分場に運んでくれます。

これが日本での日常です。

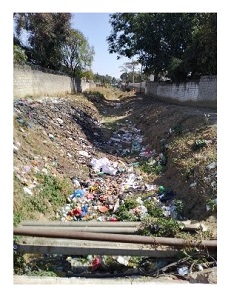

1年半前、ザンビアに着いて、まず気になったもの…それは、ゴミです。

町を見渡すと、道路脇や排水溝、草むらなど至る所にゴミが溢れています。お菓子の袋、ファストフードの容器、ペットボトル、ビン、普段私たちがよく見ているものが、そこら中に捨てられています。

日本であれば、自動販売機横や、コンビニ、スーパーなど、町中でもゴミ箱を目にしますが、ザンビアでは大きいショッピングモール以外では、ゴミ箱をあまり見ません。

「ゴミ箱がないと、ポイ捨てもしょうがないのかな。」大量のゴミを前に、そう思うことにしました。

学校に行ってみると、ゴミ箱の置いてある教室でも、床にはゴミ、ゴミ、ゴミ。スナック菓子の入っていた袋や破れたノートのページ、鉛筆の削りカスなど、様々なゴミが散乱しています。

子ども達は、「ゴミは掃除の時間に集めるから。」と、ゴミを床に捨ててしまいます。

教室でも、外でも、「ポイ捨て」が日常なのです。

「町をきれいに保とう!」という標語やボスターを町中で見かけることもありますが…人の意識を変えるのは、そう簡単ではありません。

掃除の時間はどうでしょうか。

ほうきを持った児童が床をはいて、ゴミを集めます。集まったゴミは、まとめて敷地内に掘られた穴の中に捨てます。

コンパウンド内では、その場で火を付けて燃やしたり、穴の中に埋め、穴の中がいっぱいになったら別の穴を掘って埋めるといったゴミ処理が、家庭でも学校でも行われています。

校長にゴミの収集サービスについて尋ねたところ、「道が狭くて来られない。」「利用するにはお金を払わないといけない。」などの理由で、あまり利用されていないとのことでした。

また、コンパウンド以外でも、地方ではそもそも収集サービスがないため、自分で燃やさざるをえない環境の人もいます。

一方、私の暮らす地域では、多くの人が収集サービスを利用しています。

ただ、やはり「分別する」という概念はないので、ビンも、缶も、生ゴミも、すべてのゴミをまとめて敷地内のゴミ箱に捨てます。(日本でやったら怒られそうです。)

収集業者は週1回来ます。各家庭のゴミを集め、車で30分ほどのところにある最終処分場に運びます。

昨年末、その最終処分場にJICA専門家と訪問する機会があったので、その時の写真とお話を紹介します。

見学したチュンガ最終処分場には、ルサカ中のゴミが集まります。周囲2.6km、広さ25ha、の敷地に、トラックが1日のべ150台、重さで言うと300~350トンのゴミを運んできます。(日本式に言うと、25haは東京ドーム5.3個分ぐらいのようです。)

見学したチュンガ最終処分場には、ルサカ中のゴミが集まります。周囲2.6km、広さ25ha、の敷地に、トラックが1日のべ150台、重さで言うと300~350トンのゴミを運んできます。(日本式に言うと、25haは東京ドーム5.3個分ぐらいのようです。)

処分場は日曜日も開いているため、平日より量は減りますが、毎日大量のゴミが届けられるのです。

日本では、ゴミの焼却処分が行われますが、ザンビアでは焼却しないので、集めて終わりです。(正確には、ゴミは集めた後、重機で転圧(機械でゴミをつぶします)されます。)

焼却はしませんが、処分場からは、炎や煙があがっています。

また、ゴミを捨てるだけの場所ですが、多くの人で賑わっています。

その理由とは…?続きは次回のうるるんで。

(2025年1月21日川井真由)

引き続き…

まゆ先生のザンビアうるるんにっき30

“Pepani.“ (ペパーニ/I’m sorry、“ごめんなさい“)

(ペパーニ/I’m sorry、“ごめんなさい“)

子どもの日本語が上手になるにつれて、英語より日本語で指示を出すことが増えてしまった川井です。(通じ合える奇跡。)

今回もザンビアのゴミについて。

処分場で見てきたこと、聞いてきたことを中心にお話します。

ザンビアのゴミ事情・その2

私は、日本では高校の公民科の先生をしています。公民科には政治経済や公共という科目があり、税金についての授業があります。

私は、日本では高校の公民科の先生をしています。公民科には政治経済や公共という科目があり、税金についての授業があります。

生徒に「税金が使われている公共サービスにはどのようなものがある?」と聞くと、学校、警察、消防、救急車などとともに、よく答えてくれるのが「ゴミ収集」です。

日本では、ゴミ処理の費用に税金が使われています。

一方ザンビアでは、ゴミ処理の費用が税金で賄われていないので、ゴミの収集を希望する人が料金を支払います。(日本の「粗大ゴミを出す時に、お金を支払う」というのに似ているかもしれません。)

ゴミを捨てたい人が収集業者に支払い、収集業者が処分場に支払う仕組みです。

捨てたゴミの分だけ料金を支払うので、処分場の入口には、ゴミの量を計るためのウェイブリッジがあります。

ゴミを載せたトラックは、処分場に入る前に、そこで重さを計ります。そして、処分場にゴミを捨てた後、また重さを計って、重さの差額を業者が処分場に支払います。

ウェイブリッジはコンピュータで管理され、重さを計るとデータが作成されており、とてもスムーズにやり取りされていました。

では、ここで問題です!

ルサカ中のゴミが集まってくる処分場には、どのようなゴミが多いでしょうか?生ごみ、ビン、カン、ペットボトル…?

実際にデータがあるわけではないのですが、特に目につくのが「プラスチックゴミ」です。

スナック菓子の入っていた袋やレジ袋、食品トレイ、ペットボトルなど、日々私たちが消費しているものが、そこに「ゴミ」として存在していました。

プラスチックは、自然に分解されるのに、数十年や数百年という歳月がかかるそうです。

日本では、多くのプラスチックが回収・処理されますが、ザンビアでは、その他のゴミとともに、日々この処分場に捨てられていきます。

ただ、すべてのゴミがそのままという訳ではありません。

ただ、すべてのゴミがそのままという訳ではありません。

処分場には、たくさんの人がいます。彼らは「ウエスト・ピッカー」と呼ばれる一般の人たちです。ゴミの中から価値のある物を探し、売っています。

ゴミを積んだトラックがやって来ると、その人だかりができます。

「誰よりも早く、良いゴミがほしい!」という気持ちから、トラックの荷台にぶら下がる人も出てくる始末。もちろん危険な行為です。以前にも死亡事故が起こっているそうです。

ですが、彼らも生活がかかっているので、「われ先に」と、トラックの周囲に集まり、価値あるゴミを探し、持っていきます。

皮肉にも、彼らのおかげで、ゴミの分別がなされているのです。

処分場では、至るところで炎や煙が上がっています。

日本と違い、焼却処分はしていませんが、なぜ炎が上がっているのでしょう?

JICA専門家のお話では、二つの理由がありました。

一つはゴミの自然発火です。

そして、もう一つの理由が、先ほどお話した「ウエスト・ピッカー」の存在です。

彼らが配線の中の金属部分だけを持っていくために、配線のゴム管に火を付けて燃やしているというものです。

ゴミの周りには、燃えやすいゴミが広がっているので、どちらの理由にせよ炎が上がるのは良い状態ではありません。

また、有毒ガスを含んだ煙は、風に乗って近隣住民にも届きます。処分場は、町の中心に近いところにあり、周りには多くの住宅が並びます。

国によっては、人の少ない郊外に処分場をつくる例もあるようですが、遠いとトラックが途中で不法投棄する例もあるそうです。

どちらが良い、悪いということはさておき、私たちが出しているゴミで、生活や環境に影響が出るということに、何とも言えない気持ちになりました。

2回にわたってお届けしたゴミ問題。

目の前のポイ捨てよりも、ゴミを出す責任について考えてこなかったことが何より問題だったと気付かされた貴重な経験でした。

(2025年1月21日川井真由)